「病気やケガで急に働けなくなってしまい、今後の収入が不安…」

「傷病手当金という制度があるのは知っているけど、申請手続きが複雑そうで手が出せない…」

「申請書の書き方がこれで合っているのか、自信がない…」

予期せぬ病気やケガで仕事を休まなければならなくなった時、収入面の不安は大きなストレスになりますよね。そんな時に、あなたの生活を支える心強い制度が「傷病手当金」です。

しかし、いざ申請しようとすると、何枚にもわたる申請書を前にして、どこから手をつければいいのか戸惑ってしまう方も少なくありません。

この記事を読めば、以下のことが全てわかります。

- 傷病手当金の基本(支給条件、金額、期間など)

- 申請書を手に入れてから提出するまでの具体的な流れ

- 申請書の書き方のコツ

- 後からでも申請できるの?復職・退職した場合の手続き

- 通院が辛い時に便利な「オンライン診療」の活用法

この記事を参考に、落ち着いて手続きを進め、安心して療養に専念できる環境を整えましょう。

傷病手当金とは?

傷病手当金の支給条件

傷病手当金とは、あなたが加入している健康保険(協会けんぽ、組合健保など)から支給される、病気やケガで働けない間の生活を保障するための制度です。

この制度を利用するには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 業務外の病気やケガの療養のための休業であること

- 通勤中や業務上の災害は「労災保険」の対象となります。

- 通勤中や業務上の災害は「労災保険」の対象となります。

- 仕事に就くことができないこと(労務不能)

- 医師が「これまでの仕事はできない状態(労務不能)」と判断していることが必要です。

- 医師が「これまでの仕事はできない状態(労務不能)」と判断していることが必要です。

- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

- 連続して3日間休んだ「待期期間」を完成させた後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。待期期間には有給休暇や土日・祝日も含みます。

- 連続して3日間休んだ「待期期間」を完成させた後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。待期期間には有給休暇や土日・祝日も含みます。

- 休業した期間について給与の支払いがないこと

- 給与が支払われていても、傷病手当金の額より少ない場合は、その差額が支給されます。

いくら、いつまで貰えるの?

支給額

おおよそ、月給の3分の2程度が目安です。

正確には「支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額 ÷ 30日 × 2/3」で計算されます。

支給期間

支給が開始された日から、通算で最長1年6ヶ月です。

途中で一時的に復職し、再度同じ病気やケガで休んだ場合でも、期間を合算して1年6ヶ月まで保障されます。

傷病手当金申請の4ステップ

Step 1. 申請書の入手

まずは、申請書を用意しましょう。会社の総務や人事といった担当部署に依頼すれば、用紙をもらえたり、どこで手に入るか案内を受けたりできます。

また、ご自身が加入している健康保険組合(協会けんぽ等)のウェブサイトから直接ダウンロードして印刷することも可能です。組合によって書式が異なる場合があるため、必ずご自身の組合のものを使用しましょう。

Step 2. 本人・会社の記入

申請書が手に入ったら、ご自身の記入欄を埋めていきます。

保険証の情報や手当金の振込先口座、そして休職に至った経緯などを詳しく記載してください。ご自身の記入が済み次第、次は会社に証明を依頼します。

あなたの勤務状況や休んだ期間の給与の支払いについて記入してもらう必要があるため、早めに担当者へ書類を渡すのがスムーズに進めるコツです。

Step 3. 医師の記入

会社への依頼と並行して、医師の証明も進めましょう。

診察の際に申請書を渡し、あなたを「仕事ができない状態(労務不能)」と診断した医師に意見書の作成を依頼してください。これが審査の重要な医学的根拠となります。

なお、文書作成には費用がかかる場合があること、また、実際に休んだ期間が過ぎてからでないと証明書は発行できない点には注意が必要です。

Step 4. 提出・審査

すべての記入が完了したら、いよいよ提出です。

在職中の方は会社の担当部署へ、すでに退職されている方は健康保険組合へ直接郵送してください。

提出された書類は健康保険組合で審査され、内容に問題がなければ提出から1ヶ月〜2ヶ月ほどで、あなたが指定した口座へ手当金が振り込まれます。

一般的には、給与の締めに合わせて1ヶ月ごとに申請するケースが多いです。

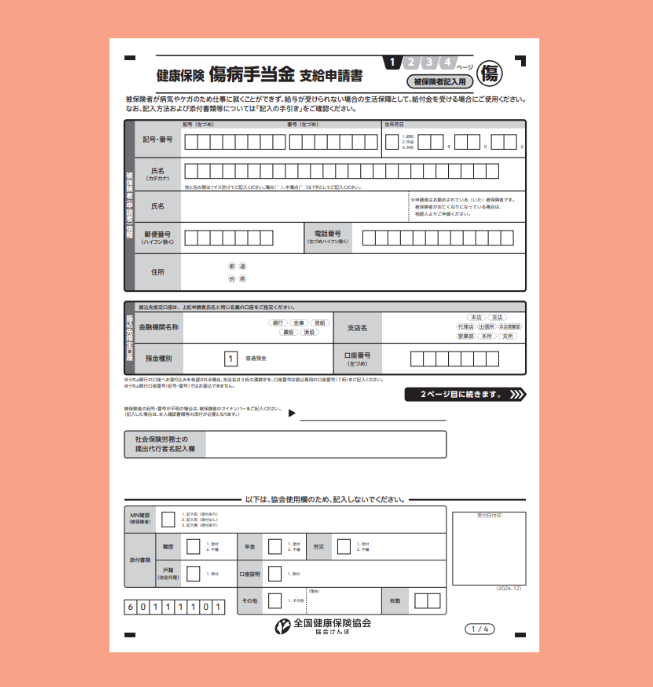

傷病手当金申請書の書き方

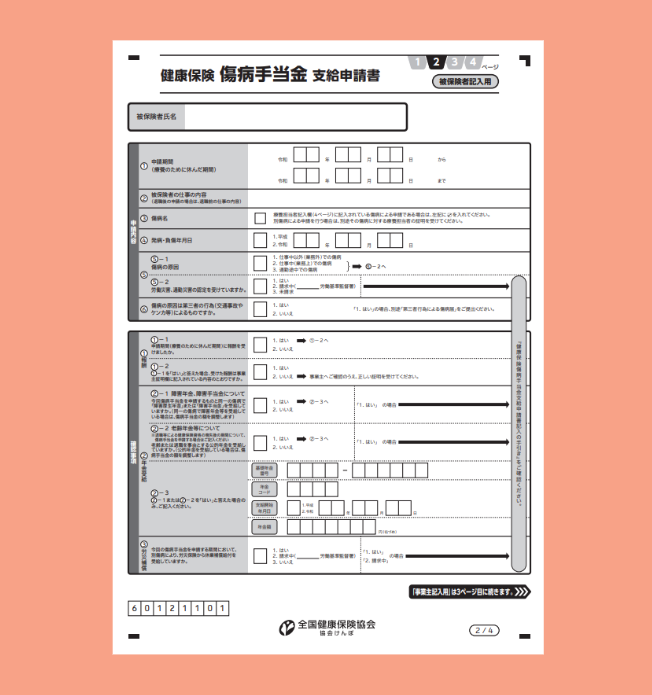

協会けんぽの申請書を例に、4ページの書き方を解説します。

1枚目・2枚目:被保険者(あなた)が書く部分

1枚目

ご自身の保険証や口座情報がわかるものを用意して記入しましょう。

- 被保険者情報:

保険証に書かれている記号・番号、あなたの氏名、住所、生年月日などを正確に記入します。

- 振込先口座:

手当金が振り込まれる口座です。間違いのないよう、通帳などを確認しながら丁寧に書きましょう。

2枚目

- 申請内容:

- 休んだ期間:

待期期間(最初の3日間)も含めて、医師が労務不能と認めた期間を記入します。

- 仕事の内容:

審査担当者が「その仕事ができない状態か」を判断する重要な項目です。「デスクワーク(PC入力、電話応対など)」「販売業務(立ち仕事、接客、レジ打ち)」のように、誰が読んでもイメージできるよう具体的に書きましょう。

- 傷病名、発病の経緯:

- 傷病名は医師の診断通りに記入します。

- 発病の経緯は特に重要です。「いつ、どこで、何をしていて、どのような症状が出たため、医療機関を受診したか」を時系列で分かりやすく記載します。

- 休んだ期間:

審査担当者は、あなたの状況をこの書類だけで判断します。

経緯を具体的に書くことで、スムーズな審査に繋がります。

【発病の経緯の記入例(うつ病の場合)】

2025年7月頃から、担当業務の変更に伴い残業が月80時間を超える状況が続いた。その頃から不眠、食欲不振、朝起き上がれないといった症状が出現。8月10日には通勤電車内で動悸とめまいを起こし、途中下車した。症状が悪化し、業務に集中できなくなったため、8月15日に心療内科を受診し、「うつ病」と診断された。

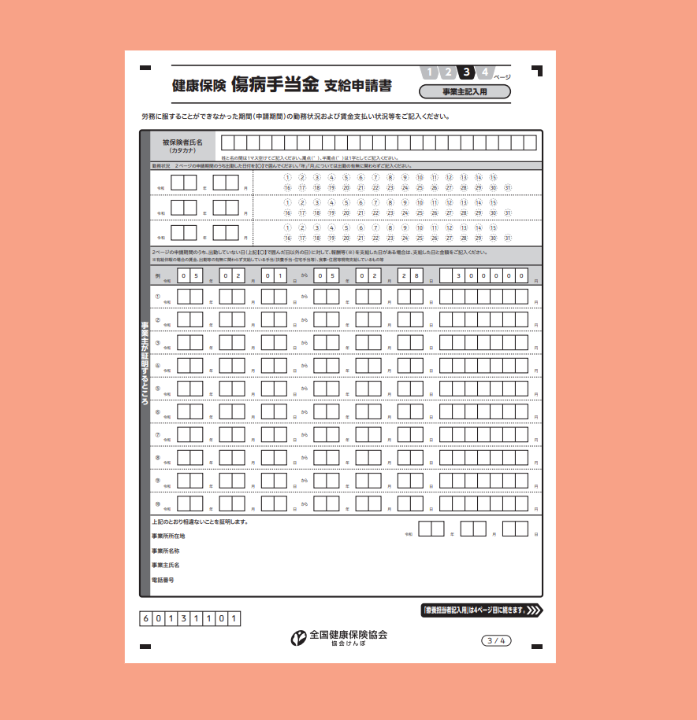

3枚目:事業主(会社)が書く部分

あなたの勤務状況や、休んだ期間の給与支払い状況について、会社に証明してもらうページです。

会社の総務・人事担当者に記入を依頼しましょう。

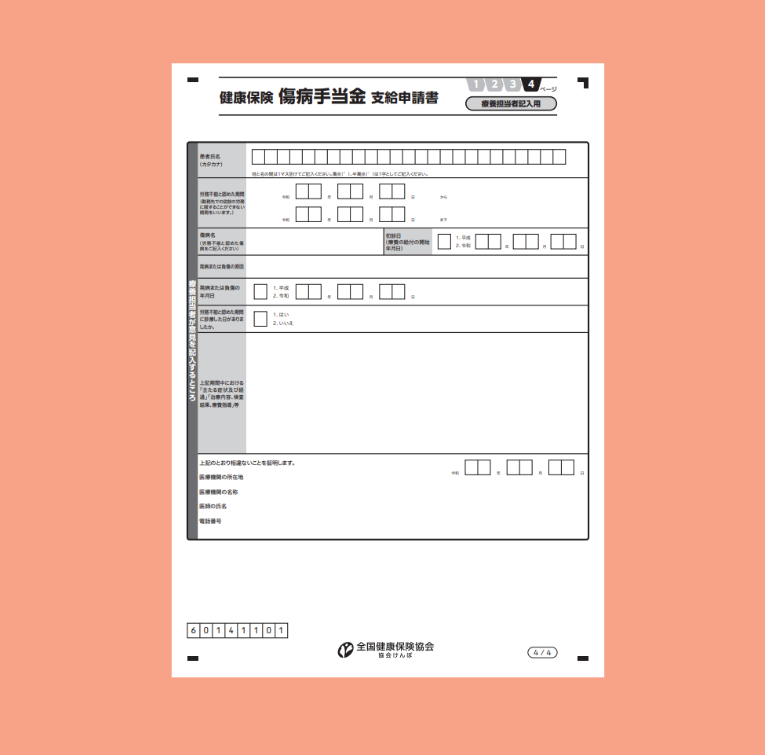

4枚目:療養担当者(医師)が書く部分

医師が、あなたの傷病名や労務不能と判断した期間などを医学的見地から証明する、ページです。

診察を受ける際に「傷病手当金の申請をしたいので、意見書の記入をお願いします」と明確に伝えましょう。

休職後に復職はできるの?

休職を考える時、「このまま職場に戻れないのでは…」という不安は大きいですよね。

でも、ご安心ください。傷病手当金は、焦らずに治療に専念し、スムーズな職場復帰を目指すための制度でもあります。

復職を考える上で、特に知っておきたいポイントは以下の2つです。

「リハビリ出勤」で無理なく慣らせる

いきなり休職前と同じようにフルタイムで働くのは、心身ともに大きな負担です。そのため、多くの会社では本格復帰の前に「リハビリ出勤(試し出勤)」が認められています。

短時間勤務や軽い業務からスタートし、徐々に体を慣らしていくことで、無理なく復職のペースを掴むことができます。復職のタイミングや方法は、必ず医師や会社と相談して決めましょう。

再発してもセーフティネットがある

万が一、復職後に同じ病気やケガで再び休むことになっても、傷病手当金の支給期間は「通算で1年6ヶ月」です。

一度復職して支給がストップしても、期間が残っていれば再び手当金を受け取ることができます。「失敗できない」とプレッシャーを感じすぎず、まずは安心して療養に専念することが、復職への一番の近道です。

傷病手当金は後からでも申請できる?

「療養中はとても手続きどころではなかった」 「退職した後に、傷病手当金という制度を知った」このような場合でも、あきらめる必要はありません。

傷病手当金は、条件を満たしていた休業期間について、後から遡って申請することが可能です。

ただし、非常に重要な注意点があります。それは申請期限(時効)です。

傷病手当金の申請権利は、労務不能であった日ごとに、その翌日から2年で時効によって消滅します。

(例:2025年8月27日に休んだ分の申請期限は、2027年8月27日)

すでに復職している場合

復職後であっても、休んでいた期間について2年の時効を迎えていなければ申請できます。

申請書を準備し、「本人記入欄」を書き、休職時に在籍していた会社に「事業主記入欄」を、通院していた病院に「療養担当者記入欄」の作成をそれぞれ依頼しましょう。

すでに退職している場合

退職後であっても、在籍中に休んでいた期間については申請が可能です。元勤務先や通院していた病院に連絡を取り、証明書を記入してもらう必要があります。

連絡しづらいかもしれませんが、正当な権利ですので、まずは相談してみましょう。

「あの時の休みも対象だったかも?」と思ったら、一日でも早く行動に移すことが大切です。

通院が辛いなら「オンライン診療」を

「体調が悪くて、病院へ行くこと自体が大きな負担…」

「うつ病で、外出したり人と会ったりするのが怖い…」

「病院の待ち時間が長く、座っているだけでも体調が悪化しそう…」

療養中は、このように通院そのものが困難に感じられることも少なくありません。そんな時は、自宅にいながらスマホやPCで医師の診察を受けられる「オンライン診療」が非常に便利です。

私たちウチカラクリニックでは、内科や心療内科のオンライン診療を行っており、傷病手当金申請に必要な医師の意見書作成に関するご相談も承っております。

診察時の医師の診察において妥当と判断された場合には限りますが、その場合は意見書の記入が可能となります。診察時の医師の診察において妥当と判断された場合には限りますが、その場合は意見書の記入が可能となります。

ウチカラクリニックでの書類作成の流れ

当院では以下の流れで、ご自宅にいながらスムーズに書類作成を進められます。

①診察時に医師へ依頼

まずはオンライン診察をご予約ください。

診察の際に、傷病手当金申請書の記載を希望する旨を医師へ直接お伝えいただきます。

②公式LINEへ記入事項を送付

診察後、当院の公式LINE宛(@056olbfd)に、「お名前」と「傷病手当作成希望」の旨をお送りください。書類作成に必要なフォームをお送りするので、ご回答ください。

③当院へ書類を郵送

傷病手当金の申請書(医師が記入するページ)と、切手を貼付した返信用封筒を同封の上、当院までご郵送ください。

※レターパックや普通郵便などでお送りいただく場合が多いです。

④作成・返送

当院に書類が届き次第、担当医師が内容を作成し、1週間程度で返信用封筒にてご自宅へ返送いたします。

注意点

スムーズな手続きのため、大変恐れ入りますが以下の点にご留意ください。

対象者

当院で該当疾患にて診断書を発行している場合にのみ対応可能です。当院を受診していない期間・疾患での申請書は原則発行できません。あくまで、当院の医師が労務不能と認めた期間に対してのみ発行が可能です。

初診での対応において

当院初診のみの場合は、原則書類の発行はできません。次回の予約をお取りいただき、2回目以降の診察終了後に、担当医が妥当と判断した場合に発行が可能となっております。

この際医師の判断により、症状を正確に把握するために複数回の診察が必要となる場合や、対面での診察をお願いする場合がございます。まずは一度、診察にて内容についてお気軽にご相談ください。

証明可能な期間について

オンライン診療では患者様の詳細な病状の変化を把握することが難しいため、医師が一度に労務不能と証明できる期間は最大1ヶ月とさせていただいております。それ以上の休職が必要な場合は、再度診察をご受診ください。

書類の発行タイミングについて

健康保険組合のルール上、医師は実際に休んだ期間に対してのみ証明書を発行できます。未来の日付で発行することはできません。

(例:7月1日〜7月31日の休職期間を証明する場合、実際に7月31日を過ぎた8月1日以降に当院へ書類をご郵送ください)

記載内容の変更について

事前に依頼された休職期間の変更など、患者様のご都合で書類の記載内容に変更が生じた場合は、大変お手数ですが再度、新しい申請書と返信用封筒をご郵送いただく必要がございます。発行済みの傷病手当金申請書と、重複する期間を再発行したい場合は、保険適用外(1部4,400円)となります。

費用について

書類の作成には、診察料とは別に傷病手当金交付料(3割負担の場合300円程度)が発生します。

よくある質問Q&A

最後に、傷病手当金に関するよくある質問にお答えします。

Q. 退職後も継続してもらえますか?

以下の2つの条件を満たせば、退職後も継続して受給できます。

①退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して1年以上あること。

②退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態(休んでいる)であること。

Q. 診断書と傷病手当金申請書は、何が違いますか?

診断書は、病名や症状を証明し、休職の必要性を会社に伝えるために使われることが多い書類です。

一方、傷病手当金申請書は、健康保険組合へ手当金を請求するために提出する専用の書類で、医師が「労務不能であった」ことを証明する意見書欄が含まれています。

会社への休職手続きと、健康保険組合への手当金申請は別々の手続きのため、それぞれに必要な書類を準備する必要があります。

Q. パートやアルバイスでも対象になりますか?

勤務形態にかかわらず、会社の健康保険に加入していれば対象となります。

Q. うつ病や適応障害でもらえますか?

はい、うつ病や適応障害なども対象となります。医師が労務不能と判断し、他の条件を満たしていれば支給されます。

Q. 会社が申請書を書いてくれない場合はどうすればいいですか?

まずは会社の担当者へ再度お願いし、それでも協力が得られない場合は、ご自身が加入している健康保険組合や、年金事務所に相談してみてください。

診断書は「医療行為」。適切な発行が重要。

ここで一つ、大切なことをお伝えします。

傷病手当金診断書の発行は、医師が診察に基づいて医学的な判断を記載する、責任の重い「医療行為」です。

そのため、信頼できるクリニックは、単に患者様の要望に応えるためだけに、不用意な診断書を発行することはありません。

当クリニックでも、オンラインで得られる情報が不十分なまま安易に診断書を発行することは、結果的に患者様ご自身の不利益に繋がる可能性や、診断書という書類の信頼性を損なうことにもなるため発行をお断りする場合がございます。

医師が「対面診療が必要」と判断するのは、患者様にとって最も安全で確実な医療を提供するためであることを、ご理解いただけますと幸いです。

まとめ

今回は、傷病手当金と申請書の書き方について解説しました。

- 傷病手当金は、病気やケガで働けない間の生活を支える重要な制度

- 申請には「本人」「会社」「医師」が記入した書類が必要

- 申請書は「誰が読んでも状況がわかるように、具体的に書く」のがコツ

- 通院の負担が大きい時は「オンライン診療」も有効な選択肢

慣れない手続きに不安を感じるかもしれませんが、一つひとつ確認しながら進めれば大丈夫です。何よりも大切なのは、あなたが安心して療養に専念することです。

もし、医師への相談や通院に困難を感じているなら、一人で抱え込まないでください。私たちウチカラクリニックは、オンライン診療を通じて、あなたの心と体の健康をサポートします。

傷病手当金の申請に関するご相談も承っておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。