「コンコン、コンコン…」 「風邪は治ったはずなのに、咳だけが2週間も3週間も止まらない…」 「夜中に激しく咳き込んで、息が苦しくて眠れない…」

こんなつらい症状に悩まされていませんか? その長引く咳、もしかしたら「ただの風邪」ではなく、「百日咳(ひゃくにちぜき)」かもしれません。

かつては子供の病気というイメージでしたが、近年はワクチンを接種してから時間が経ち、免疫力が低下した大人の患者さんが増えています。

大人がかかると、つらい咳が長く続くだけでなく、気づかないうちに免疫のない赤ちゃんにうつしてしまう危険性も。この記事では、百日咳の正しい知識と、ご自身と大切な家族を守るための方法を、分かりやすく解説していきます。

長引く咳の治療は

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

ぜんそく・咳(呼吸器内科)のオンライン診療

百日咳とは?

百日咳とは、「百日咳菌」という細菌に感染することで起こる呼吸器の病気です。

その名の通り、一度かかるとなかなか咳が治らず、約100日間(3ヶ月ほど)も咳が続くことがあるため、このような名前がつけられました。

日本では、子供の頃に受ける「四種混合ワクチン」に百日咳の予防も含まれているため、子供の患者さんは大きく減りました。しかし、このワクチンの効果は残念ながら一生続くわけではなく、時間とともに少しずつ弱まっていきます。

そのため、子供の頃の免疫が薄れてきた大人が感染し、家庭や職場で感染を広げてしまうケースが問題となっているのです。

新型コロナウイルス対策の緩和以降、百日咳は全国的に急増しており、2025年は過去にない規模での流行となっています。

国立感染症研究所のデータによると、2025年は6月時点ですでに累計報告数3万5,810人、全数把握が始まった2018年以降で最多のペースで患者数が増加しています。

年齢別に見ると、ワクチンの効果が薄れてくる小学生高学年から中学生(10〜19歳)が最も多くなっていますが、もちろん大人も油断はできません。 ※1

もはや百日咳は、特定の世代の病気ではなく、社会全体で警戒すべき感染症となっています。

※1 出典:国立感染症研究所 感染症発生動向調査

百日咳の症状

百日咳の症状は、大人と免疫のない赤ちゃんとでは、症状の出方が全く違います。

乳児(特に生後6ヶ月未満)の症状

ワクチン未接種の赤ちゃんが感染すると、重症化しやすく命に関わることがあります。

特徴的な咳が出ず、突然顔色が悪くなって呼吸が止まってしまう「無呼吸発作」を起こす危険性があるため、最大限の注意が必要です。

大人の症状

典型的な症状が出にくく、「咳が長引くなあ」程度で済むことも少なくありません。

しかし、症状が軽くても感染力はあるため、自分が感染源となってしまうリスクがあります。

症状の経過

百日咳の症状は、多くの場合、3つのステージで進行します。

① カタル期(約2週間)

感染してから約1〜2週間後、症状が出始めます。この時期は、

- 鼻水

- くしゃみ

- 軽い咳

といった、普通の風邪と見分けがつきません。 しかし、感染力はこの時期からすでにあります。

② 痙咳期(けいがいき)(約2~4週間)

ここからが百日咳の本番です。風邪のような症状から、次第に以下のような特徴的な咳発作へと変化していきます。

- スタッカート: 顔を真っ赤にして、短い咳を「コン、コン、コン、コン!」と連続で激しく咳き込む。

- レプリーゼ: 咳の発作のあと、息を吸う時に、喉から「ヒューッ」と笛のような苦しそうな音がする。

- あまりの激しい咳に、嘔吐してしまったり、眠れなくなったりすることも。

この激しい咳の発作が、昼夜を問わず続きます。

③ 回復期(数週間以上)

激しい発作のピークは過ぎますが、しつこい咳はなかなか治まりません。他の風邪などをきっかけに、咳の発作がぶり返すこともあります。

完全に咳が消えるまでには、数週間から数ヶ月かかることもあります。

百日咳の原因と感染経路

百日咳の原因となるのは、「百日咳菌(ひゃくにちぜききん)」という名前の細菌です。

ウイルスではなく、細菌の一種であることが特徴で、これが気道に感染することで、つらい咳の症状を引き起こします。

この百日咳菌は、主に2つのルートで人から人へと感染します。

飛沫感染

感染した人が咳やくしゃみをした際に、菌を含んだ目に見えないほど小さな水滴(しぶき)が周りに飛び散ります。

このしぶきを、近くにいる人が口や鼻から吸い込んでしまうことで、菌が体内に侵入します。マスクをしていない状態での会話や、換気の悪い室内で一緒に過ごすことで、感染リスクは高まります。

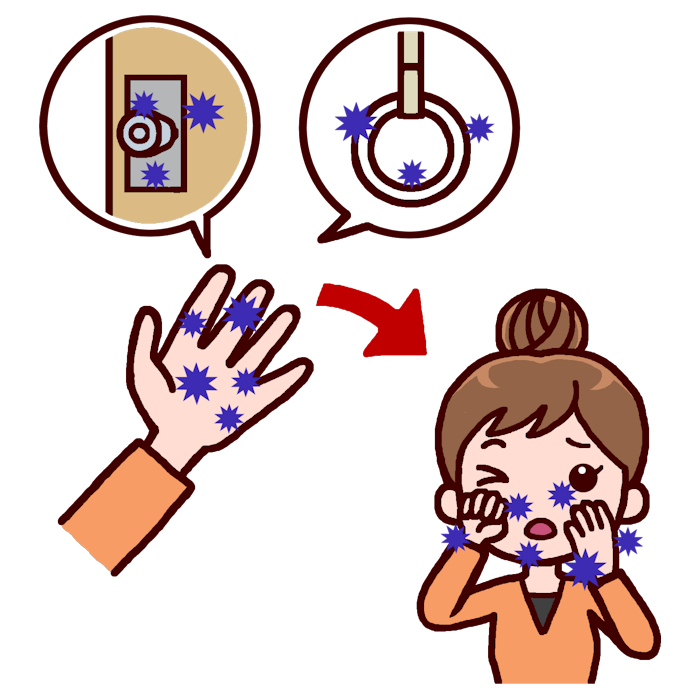

接触感染

菌が付着したドアノブや手すり、共有のタオルなどを触った手で、自分の口や鼻、目を無意識に触ってしまうことでも感染します。

こまめな手洗いや手指消毒が重要なのは、この感染経路を断ち切るためです。

そして、百日咳の最も注意すべき点は、その「非常に強い感染力」にあります。免疫を持っていない人が感染者と接触した場合、実に80%以上の高い確率で感染してしまうと言われています。

これは季節性インフルエンザなどと比較しても極めて感染力が強く、学校や職場、そして特に同じ空間で過ごす時間が長い家庭内などで、あっという間に流行が広がってしまう大きな原因となっています。

咳の悩み、何科に相談すればいい?

「もしかして…?」と思ったら、どの病院に行けばいいのでしょうか。

- 子供の場合: 小児科

- 大人の場合: 内科 または 呼吸器内科

を受診することが一般的です。

百日咳のセルフチェックリスト!

□2週間以上、咳だけが続いている

□だんだん咳がひどくなってきた

□咳き込みすぎて吐いてしまう、眠れない

□「コンコンコン!」と激しく連続で咳き込む

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!

「処方薬が欲しいけど、病院に行く時間がない…」 「体調が悪くて外出するのもつらい…」

そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。

オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。

保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!

\ オンライン診療の3つのメリット /

①自宅で完結、待ち時間ゼロ

予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。

24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!

診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。

薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。

③感染リスクなし

病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。オンライン診療で専門治療を始めましょう!

百日咳の検査方法

診断を確定させるためには専門的な検査が必要です。

百日咳の診断は、主に「問診」「菌の検出検査」「血液検査」の3つのステップで行われます。

そして重要なのは、咳が出始めてからの期間によって、最適な検査方法が異なるということです。

問診

あなたの咳が百日咳らしい特徴を持っているかを確認します。

《主な問診ポイント》

- どんな咳が出ますか?(例:「コンコン!」と短い咳が連続で出る、など)

- 息を吸う時に「ヒューッ」という音はしますか?

- 夜間に咳がひどくなりますか?

- 咳き込みすぎて吐いてしまうことはありますか?

- いつから咳が続いていますか?

- 周りに同じような咳をしている人はいますか?

- ワクチンの接種歴について

特に、百日咳に特徴的な咳発作(スタッカートやレプリーゼ)があるかどうかは、診断の大きな手がかりとなります。

鼻咽頭ぬぐい液検査

咳が出始めてから比較的早い時期(おおむね2週間以内)に行われるのが、鼻や喉の奥を綿棒のようなものでぬぐい、そこにいる「百日咳菌」そのものを見つけ出す検査です。

時間が経つと菌の数が減ってしまい、見つけにくくなるため、早期の受診が重要です。

LAMP法 / PCR法

採取した検体から、百日咳菌が持つ特有の遺伝子を探し出して増幅させる検査です。非常に感度が高く、少ない菌でも検出できるのが特徴で、現在主流となっています。

培養検査

採取した菌を、時間をかけて育てて(培養して)確認する方法です。結果が出るまでに数日かかりますが、菌の存在を確実に証明できます。

血液検査

咳が出始めてから時間が経っている場合(おおむね2週間以降)に有効なのが、血液検査です。

これは、百日咳菌と戦うために体の中で作られた「抗体」という物質の量を調べる検査です。

感染してから抗体ができるまでには時間がかかるため、咳の初期段階では正確な判断ができません。より正確な診断のために、感染初期と、その2〜4週間後の回復期の2回採血を行い、抗体の量がどれだけ増えたか(抗体価の上昇)を比較することもあります。

いつから症状が始まったかを医師に正確に伝えることが、

適切な検査を受け、正しい診断につながるための大切な鍵となります。

百日咳の予防方法

治療の大きな目的は、「①原因菌をやっつけること」と「②つらい症状を和らげること」の2つです。

抗菌薬(抗生物質):治療の基本!原因菌を叩く

百日咳は細菌による感染症なので、治療の基本は菌そのものを攻撃する「抗菌薬(抗生物質)」の内服です。

咳が出始めてから早い段階で抗菌薬を飲み始めると、咳の期間が短くなったり、症状が軽くなったりする効果が期待できます。

しかし、それ以上に重要な目的は「周りの人への感染を防ぐ」ことです。抗菌薬は菌の排出を速やかに抑えるため、家庭内や職場などでの二次感染のリスクを大きく下げることができます。

使われるお薬

「マクロライド系」と呼ばれるグループの抗菌薬が主に使われます。具体的には、クラリスロマイシン(商品名:クラリスなど)やアジスロマイシン(商品名:ジスロマックなど)が処方されることが一般的です。

それぞれのお薬の詳しい解説はこちらをクリック!

・クラリスロマイシン(商品名:クラリス)

・アジスロマイシン(商品名:ジスロマック)

症状が少し楽になったからといって自己判断で服用をやめてしまうと「耐性菌」という薬が効きにくい菌ができてしまいます。

医師から処方された期間は必ず最後まで飲み切ることが大切です。

対症療法:つらい咳を和らげる

抗菌薬は百日咳菌を退治してくれますが、一度傷ついた気道の炎症が治まるまでには時間がかかり、咳をすぐに止めてくれるわけではありません。

そのため、つらい咳の症状を少しでも和らげるための「対症療法」も並行して行われます。

- 鎮咳薬(ちんがいやく): いわゆる「咳止め」です。咳中枢の興奮を鎮めて咳を抑えますが、百日咳の激しい咳発作には、残念ながらあまり効果が期待できないこともあります。

- 去痰薬(きょたんやく): 痰の粘り気を減らし、サラサラにして体外へ出しやすくするお薬です。

- 気管支拡張薬: 咳の発作で狭くなった気管支を広げ、呼吸を少しでも楽にするために使われることがあります。

乳児の治療について

乳児、特に生後6ヶ月未満の赤ちゃんが百日咳にかかった場合は、重症化して命に関わる危険性があるため、原則として入院での治療となります。

入院中は、呼吸の状態を常にモニタリングし、必要に応じて酸素投与や呼吸の補助を行ったり、哺乳が難しい場合は点滴で栄養を補給したりと、専門的な管理のもとで慎重に治療が進められます。

百日咳の治療は、医師の指示に従って根気強く続けることが、回復への一番の近道です。

百日咳の予防【ワクチン】

百日咳から身を守る最も有効で重要な方法は、ワクチン接種です。

子供のワクチン接種

日本では、生後2ヶ月から「四種混合ワクチン(DPT-IPV)」として、百日咳のワクチンが定期接種に含まれています。決められたスケジュールで、きちんと接種を完了させましょう。

【四種混合ワクチンとは】

ジフテリア、百日咳、破傷風、ポリオ(急性灰白髄炎)の4種類の病気を予防する混合ワクチンです。

大人のワクチン接種

大人の皆さんにお伝えしたいのが、「追加接種」の重要性です。

子供の頃に受けたワクチンの効果は、10年ほどで徐々に弱まってしまいます。

特に、これから赤ちゃんを迎えるご家庭では、「コクーン戦略」という考え方が推奨されています。 これは、免疫のない赤ちゃんを「繭(まゆ=コクーン)」のように、周りの大人がワクチンを接種することで守ってあげようという考え方です。

赤ちゃんにうつさないために、お父さんやお母さん、おじいちゃん、おばあちゃん、ご兄弟がワクチンを接種することを、ぜひご検討ください。

大人の追加接種は任意接種となります。

お近くの内科などでご相談してみましょう。

百日咳のセルフケア

百日咳の治療は、お薬を飲むだけでなく、自宅での過ごし方を少し工夫するだけで、つらい症状を和らげ、回復を助けることができます。以下のポイントをぜひ心がけてみてください。

安静と水分補給を心がける

激しく続く咳は、想像以上に体力を消耗させます。免疫力を高めて菌と戦うためにも、無理に仕事や学校へは行かず、十分な睡眠と休息を確保してください。

それに加えて、喉の粘膜が乾燥すると、咳の発作が起きやすくなります。水やカフェインの少ない麦茶などを、少しずつ頻繁に飲むことで喉を常に潤し、咳の刺激を和らげましょう。

部屋の湿度を適切に保つ

空気が乾燥していると、その刺激が激しい咳を誘発してしまいます。特に就寝中やエアコンの効いた室内では、空気が乾きがち。加湿器を使って、部屋の湿度を50~60%程度に保ちましょう。

加湿器がない場合は、濡らしたタオルを室内に干したり、お湯を張った洗面器を枕元に置いたりするだけでも効果があります。

咳を誘発する様々な「刺激」を避ける

百日咳にかかっているときの気道は、非常にデリケートで敏感になっています。ささいな刺激が激しい咳の発作につながることがあります。

中でもタバコの煙は最も避けるべき刺激物です。ご自身が吸わないのはもちろん、ご家族にも協力してもらい、受動喫煙の機会をなくしましょう。その他にも、ホコリやハウスダスト、冷たい空気、香辛料の強い食べ物なども咳を悪化させる原因となるので、できる限り避けましょう。

家族への感染を防ぐための配慮

咳やくしゃみに含まれる菌の飛散を防ぐため、症状がある間はできるだけマスクを着用しましょう。ご自身はもちろん、ご家族全員で、外出後や食事前などに石鹸で丁寧に手を洗う習慣も非常に重要です。

また、定期的に窓を開けて室内の空気を入れ替え、菌がこもらないようにすることも心がけてください。

まとめ

百日咳は、つらい咳が長く続く、とても厄介な感染症です。

- 「2週間以上続く咳」や「激しい咳の発作」は、百日咳のサインかもしれません。

- 大人の症状は軽くても、免疫のない赤ちゃんにとっては命に関わる病気です。

- 自分と、そして大切な家族を守るために、最も有効な予防策は「ワクチン」です。

「ただの咳」と自己判断せず、疑わしい症状があれば、ためらわずに専門の医療機関を受診してくださいね。

長引く咳の治療は

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

ぜんそく・咳(呼吸器内科)のオンライン診療

この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師

森 勇磨

経歴

東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)

YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。