あなたはこんなおしっこのトラブルに苦しんではいませんか?

- 毎晩トイレに起きて眠れなくなってしまう

- 頻尿がつらい

- 尿漏れや残尿感の悩みがある

還暦を過ぎると、70-80%もの人が「夜間頻尿」に悩まされるというデータがあります。

そしてふくらはぎが「第二の膀胱」と呼ばれるのをご存じでしょうか?ふくらはぎは単なる歩くためだけの筋肉ではなく、上手く使うことで、頻尿の症状が劇的に改善する場合があります。

今回全ての人にとって重要な、夜間頻尿を改善するための知識をこの記事1本にまとめました。

頻尿・尿漏れのお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

泌尿器科のオンライン診療

夜間頻尿とは?加齢で起きやすくなる?

「夜間頻尿」とは、文字通り“夜中のトイレ回数が多い”状態です。医者の世界の定義では、夜に1回以上起きる場合を夜間頻尿と呼びます。

そして2回、3回と増えていくと睡眠がぷつぷつ細切れになり、睡眠の質が下がったり、眠れなくなったりしてしまいます。

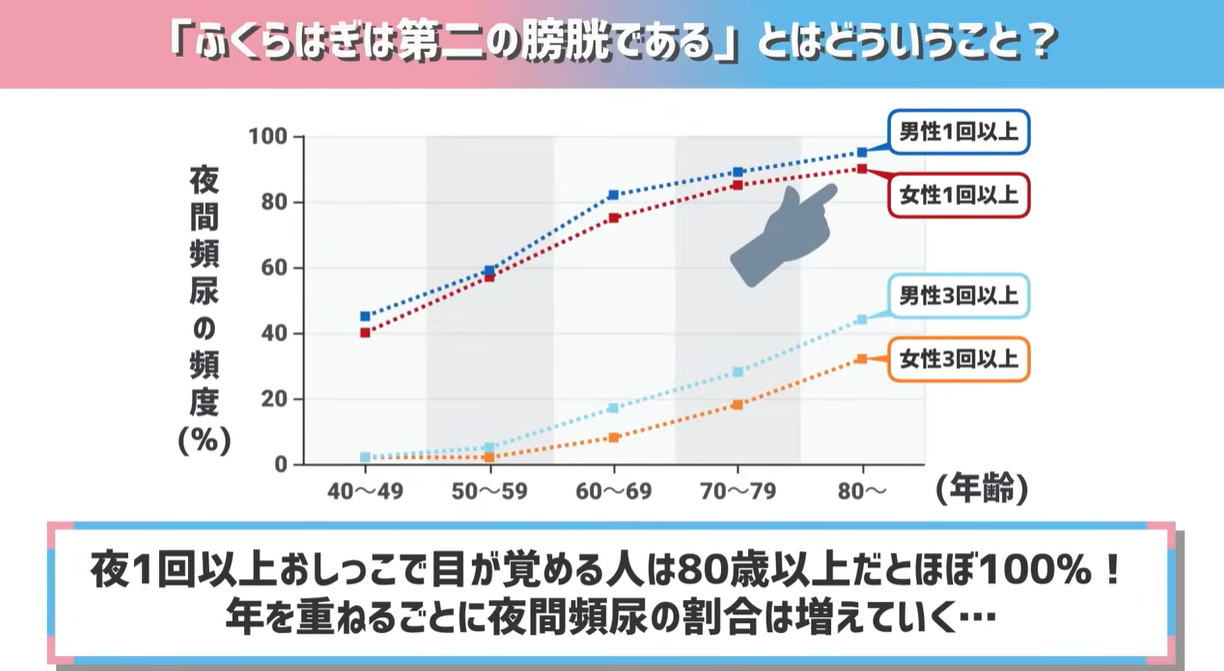

このグラフを見てもらうとわかるように、夜1回以上おしっこで目が覚める人は80歳以上だとほぼ100%で、年を重ねるごとに夜間頻尿の割合は増えていきます。

全体的に女性よりも男性の方が頻尿になりやすいです。

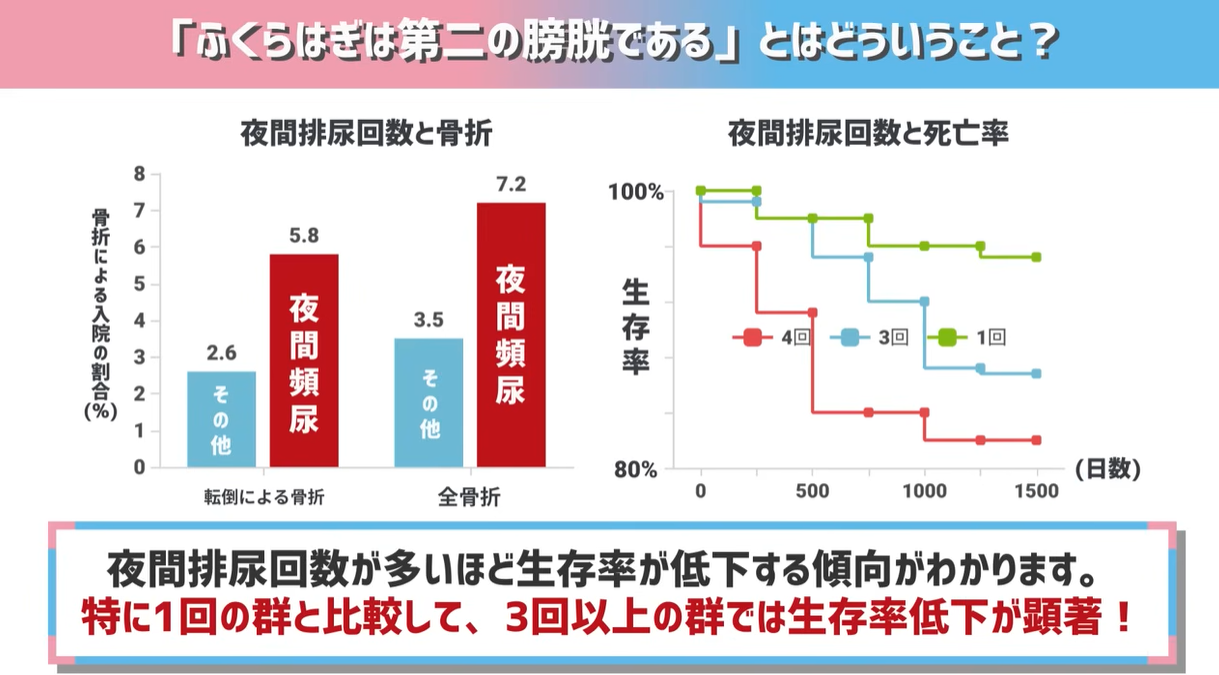

そして、このグラフもみて下さい。少し怖いデータですが、これは夜間頻尿と骨折のしやすさ、生存率との関係を調べたものです。

そしてなんと、「夜間頻尿がある人の方が、転倒による骨折は2倍程度になった」こういうデータもあります。

夜間排尿回数が多いほど生存率が低下する傾向がわかります。特に1回の群と比較して、3回以上の群では生存率の低下がはっきりと出ています。

これは、寝ぼけまなこでトイレに行くため、その時に倒れてしまいやすいため骨が折れやすくなっているのでしょうし、トイレの回数が増える程睡眠の質が落ちたり、ぶつ切りになるのでそういったことが生存率、つまり寿命にも影響していると考えられています。

夜間頻尿の原因

たかが頻尿、と侮っていると実は大きな体のダメージとなって、しっぺかえしをくらうことがあるんですね。しかし、若い時はなかった夜間頻尿、一体なぜ起きてしまうようになるのでしょうか?

ここでまず出てくるキーワードが「ふくらはぎ」なんです。ふくらはぎと頻尿にどんな関係があるのでしょうか。

まずそもそも、ふくらはぎは歩く時や走るとき以外にも体の中である重要な仕事をしていて、そのため「第二の膀胱」である。このように呼ばれているんです。

どういうことなのか説明していきます。

まず、体の中では常に血液が循環しています。心臓がポンプのように血液を全身に送り出していますが、送り出した血液は当然、体を循環して元に戻ってこなければならない。

全身の中でも重力の影響で心臓に血液を戻すのが非常に大変な場所が、「足」。

特に立っている時間が長い人にとっては、足の血管に負担が多くかかっています。

だからこそ立ち仕事の多い人は足がむくみやすくなったりと、足の血液を戻してあげるのは大変な作業なんですが、ここで登場するヒーローがふくらはぎ。

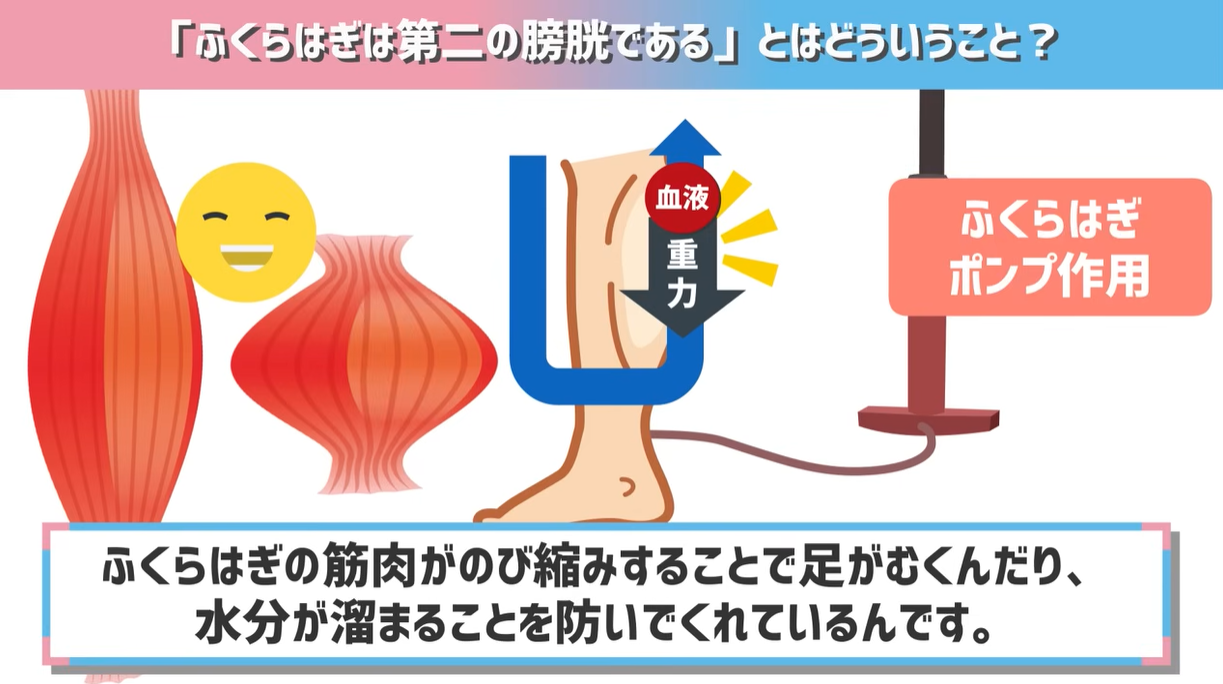

ふくらはぎの筋肉が収縮と弛緩を繰り返すことで、足の血管内の血液を心臓方向へと押し上げる、いわゆる「ふくらはぎポンプ作用」と呼ばれる機能があるんですね。

ふくらはぎの筋肉がのび縮みすることで足がむくんだり、水分が溜まることを防いでくれている訳なんです。

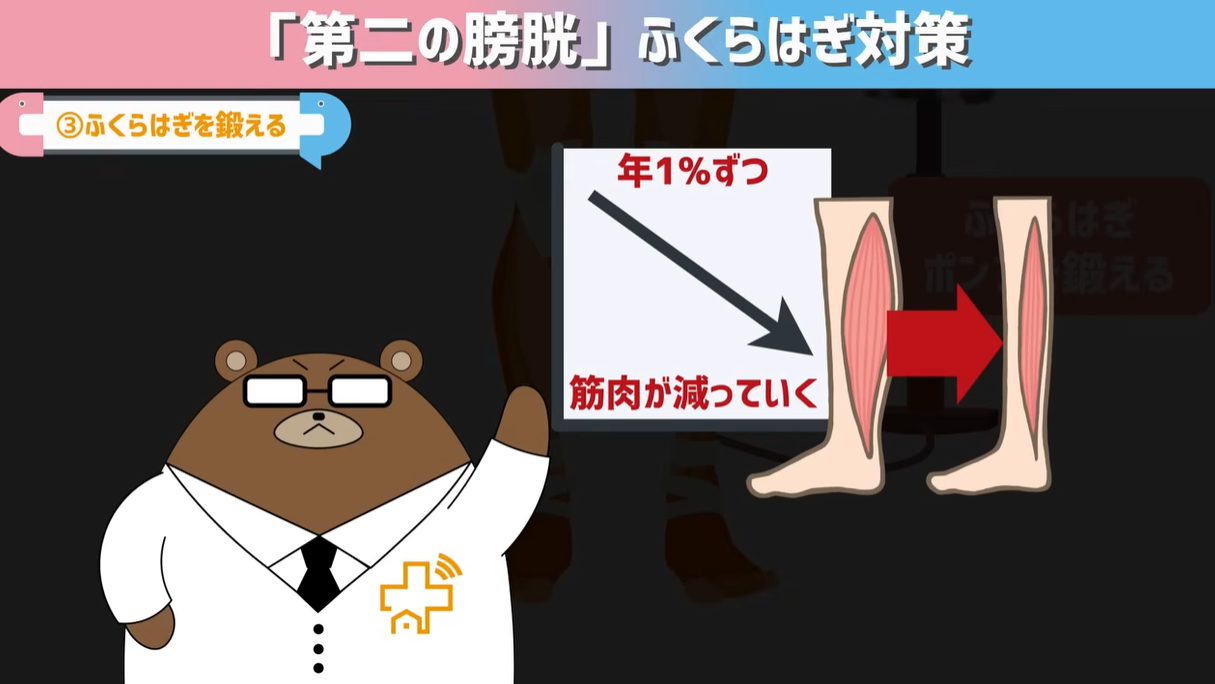

しかし、人間の筋肉というのは、中年から高齢者になっていくと大体1年に1%ずつ減っていくと言われていて、ふくらはぎの筋肉も例外なく少しずつ筋肉量が落ちていきます。

そしてふくらはぎの筋肉が落ちると、だんだんふくらはぎが血液を押し戻せなくなることで、水分が蓄積していきます。

立っている時はふくらはぎに潜んでいるだけのこの水分ですが、いざ寝ようと思って体を横にすると、重力の負担から解放され、夜中から心臓や腎臓、全身を巡り出します。

結果として体を循環して、最終的におしっことなって膀胱にたまり、夜に限ってトイレに行きたくなってしまう。こういう仕組みなんですね。

だからこそ、ふくらはぎというのは第一の膀胱とは別に、おしっこの元となる水分が溜まってしまう場所だからこそ、「第二の膀胱」このように呼ばれているわけです。

まさかふくらはぎが頻尿に関係しているなんて思いもよらなかったかもしれません。でも、医学的には非常に重要な関連性があります。

そして、夜間頻尿を解消する方法こそ、このふくらはぎにあります。要するに、夜間頻尿対策としてはいかに寝る前に第二の膀胱である足に水分が溜まっていない状態にするか、これが非常に重要です。

ふくらはぎの頻尿対策

はい、ではふくらはぎが第二の膀胱と呼ばれるゆえんについてはおわかりいただけたと思うので、次はこの第二の膀胱にいかに水分がたまらないようにし、頻尿を防ぐ方法について紹介していきましょう。

夕方の足上げ運動

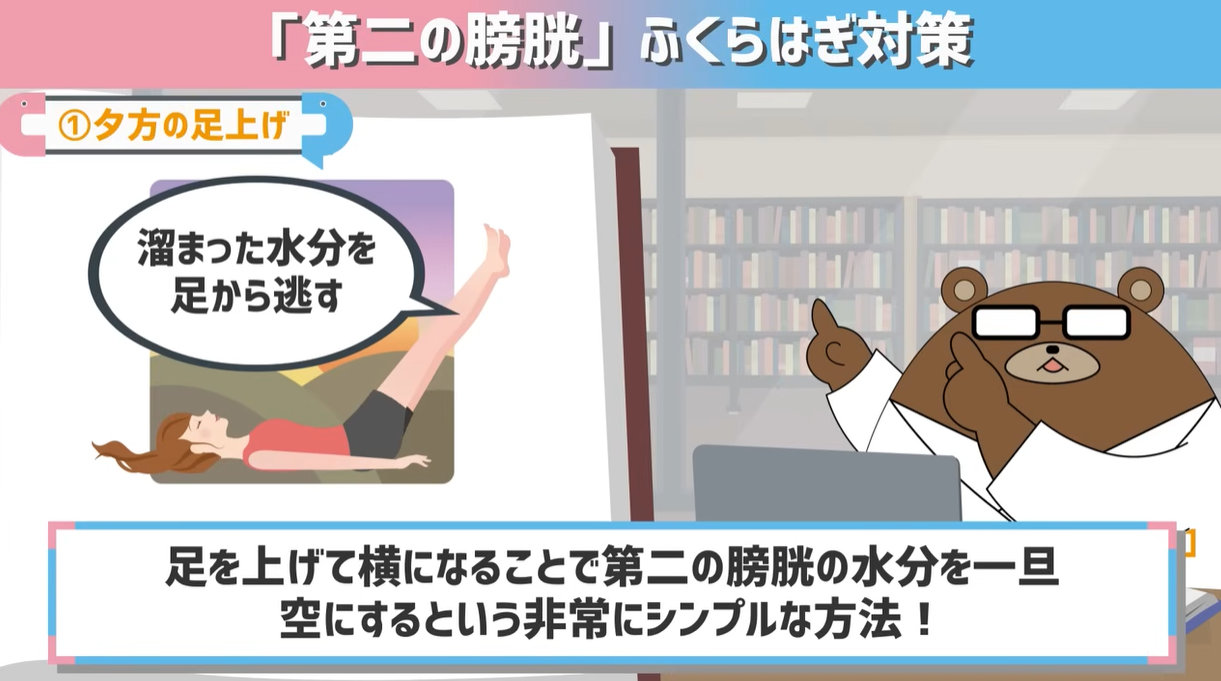

まず手っ取り早くできるとこでしてもらいたい対策が、「夕方の足上げ」。

原理としては、普段立っている時は重力の関係でふくらはぎなど下にたまりやすい水分を、足を上げて横になることで第二の膀胱の水分を一旦空にしておきましょうという非常にシンプルな方法です。

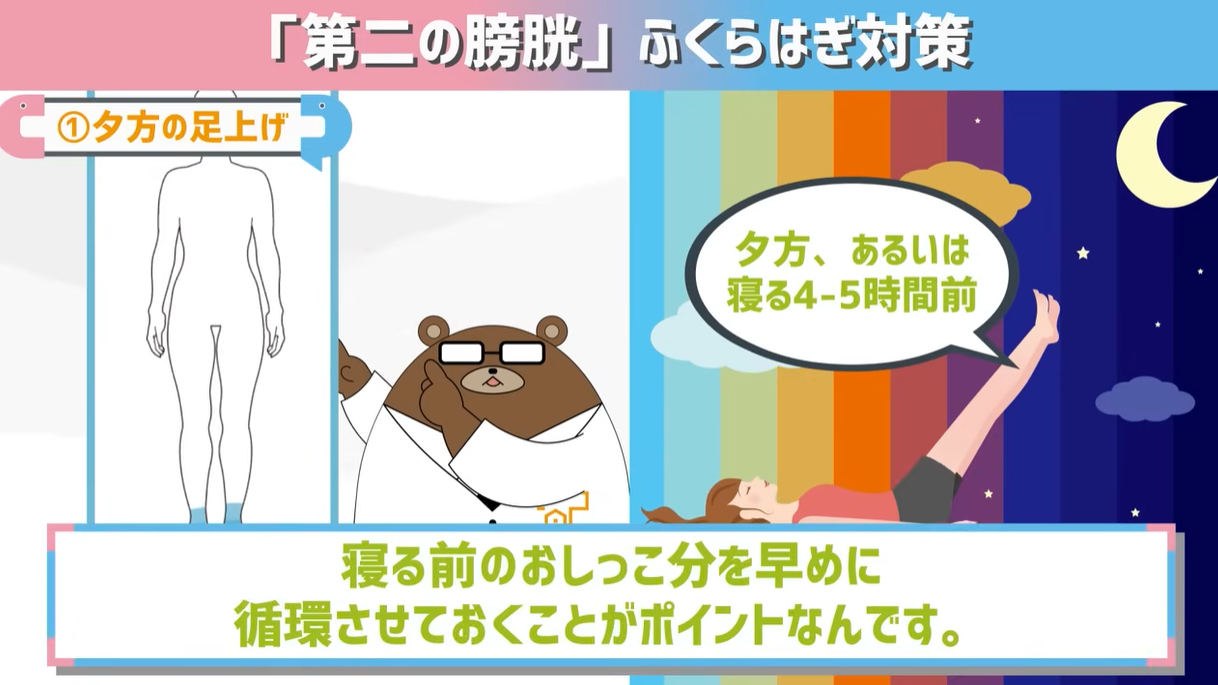

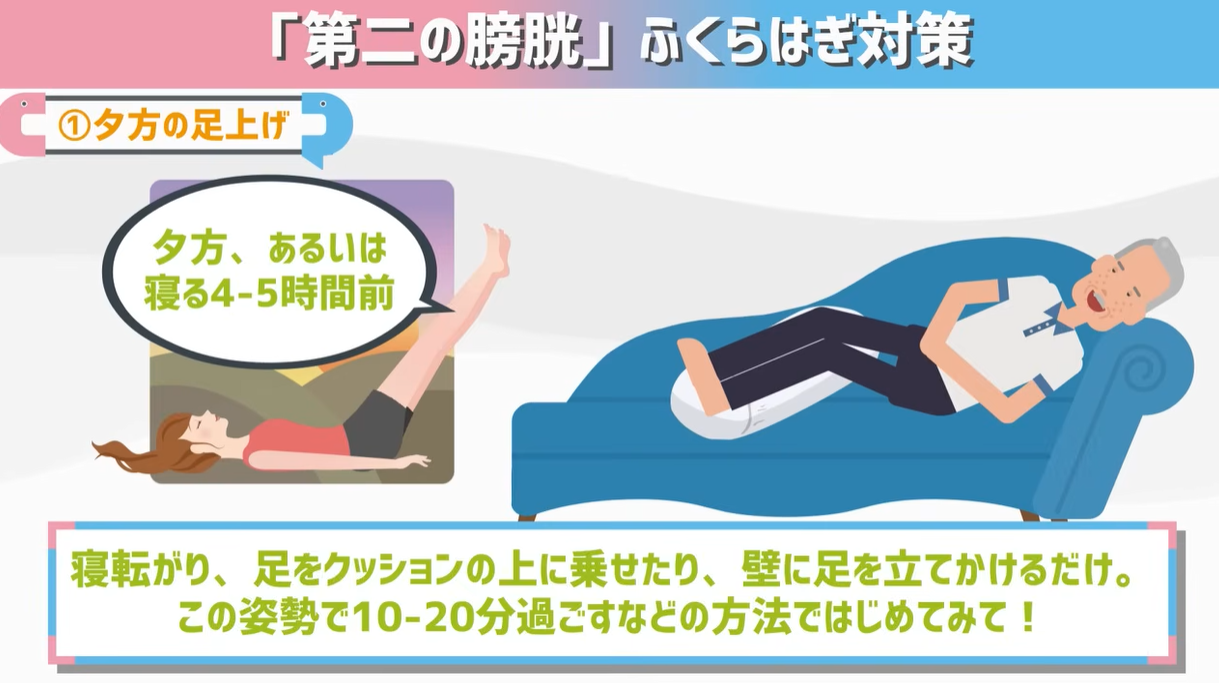

この方法のポイントが「時間」。夕方くらいというのがポイントです。

例えば寝る直前や、寝ている時に足を上げる人がいますが、これはむしろ睡眠前、あるいは睡眠中に血液の循環を活発にしてしまう行為なので、いつもより夜間頻尿が早い時間にくるかもしれませんが、睡眠中にくることに変わりはないので頻尿対策としては逆効果。

足上げ運動は夕方、あるいは寝る4-5時間前くらいを目安に行い、一旦第二の膀胱の給水タンクを空っぽにし、寝る前のおしっこ分を早めに循環させておくことがポイントです。

夕方や夕食前後のテレビを見る時間や、今のようにYouTubeを見ている時間や家族団らんの時間に、ながら運動でいいので足をあげておきましょう。

こうすることで、第一の膀胱と違って、第二の膀胱のコントロールは自分の行動である程度調整できます。

非常に簡単で手っ取り早くできて、かつながら運動で続けやすいのでまず取り組んでみて欲しいです。

ソファやベッドに寝転がり、足をクッションの上に乗せたり、壁に足を立てかけるだけ。この姿勢で10-20分過ごすなどの方法ではじめてみてください。

ふくらはぎのストレッチ

第二の膀胱であるふくらはぎの対策、「一番簡単な初級の方法」として足上げを紹介させていただきましたが、中級やさらにしっかりと効果を出す方法を紹介していきます。

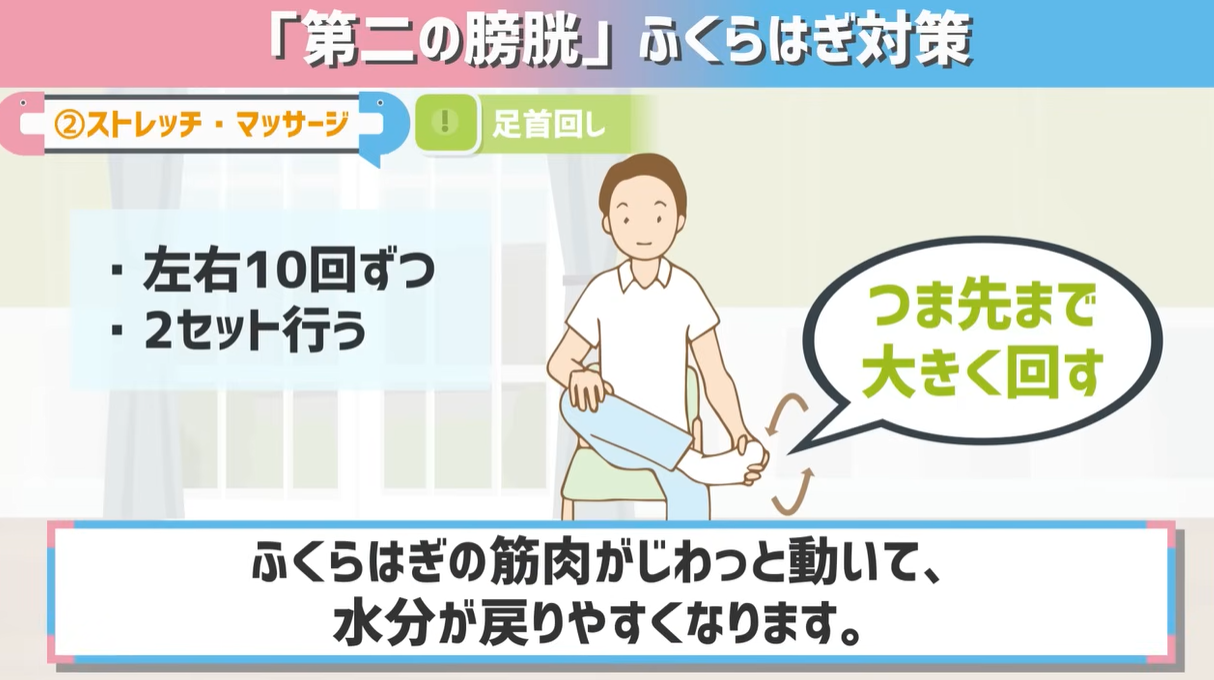

次に、習慣として取り入れていただきたいのが、「ストレッチとマッサージ」。

立ち仕事で頑張ってくれたふくらはぎの筋肉は、夕方にはパンパンに張っていたり、硬くなっていたりすることがありますよね。この硬くなった筋肉、早めに優しくほぐしてあげることで、血行がさらに良くなり、残っている水分が心臓に戻りやすくなるんです。

具体的な方法をお伝えしていきます。

椅子に座った状態のストレッチ

足首をもう片方の足の膝の上に置き、その状態で両手で足首を包み込んで、ぐるぐる足首を回すストレッチです。

これをできるだけつま先まで大きく回して、左右10回ずつ、2セット行いましょう。ふくらはぎの筋肉がじわっと動いて、水分が戻りやすくなります。

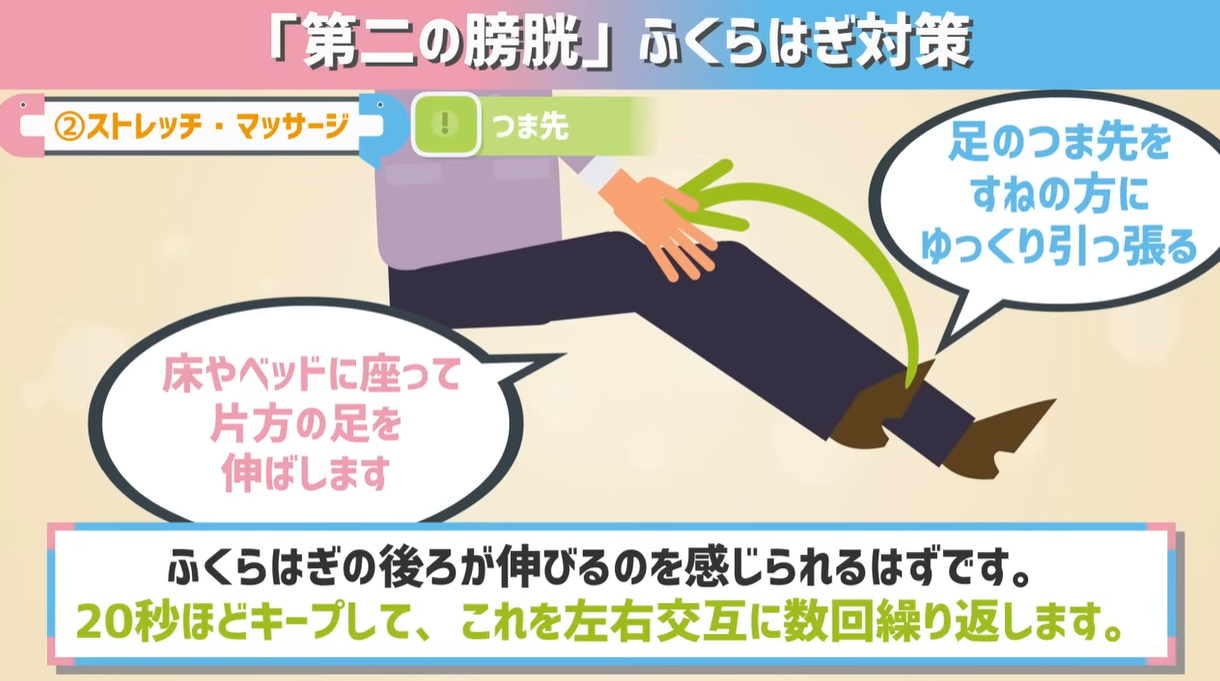

床に座った状態のストレッチ

床やベッドに座って、片方の足を伸ばします。

そして、膝は曲がっていて全然構わないので、つま先をゆっくりと自分の方へ、すねに近づけるようにぐーっと引き寄せてみてください。ふくらはぎの後ろ側がじわーっと伸びるのを感じられるはずです。

痛気持ちいいところで、20秒ほどキープ。これを左右交互に数回繰り返します。

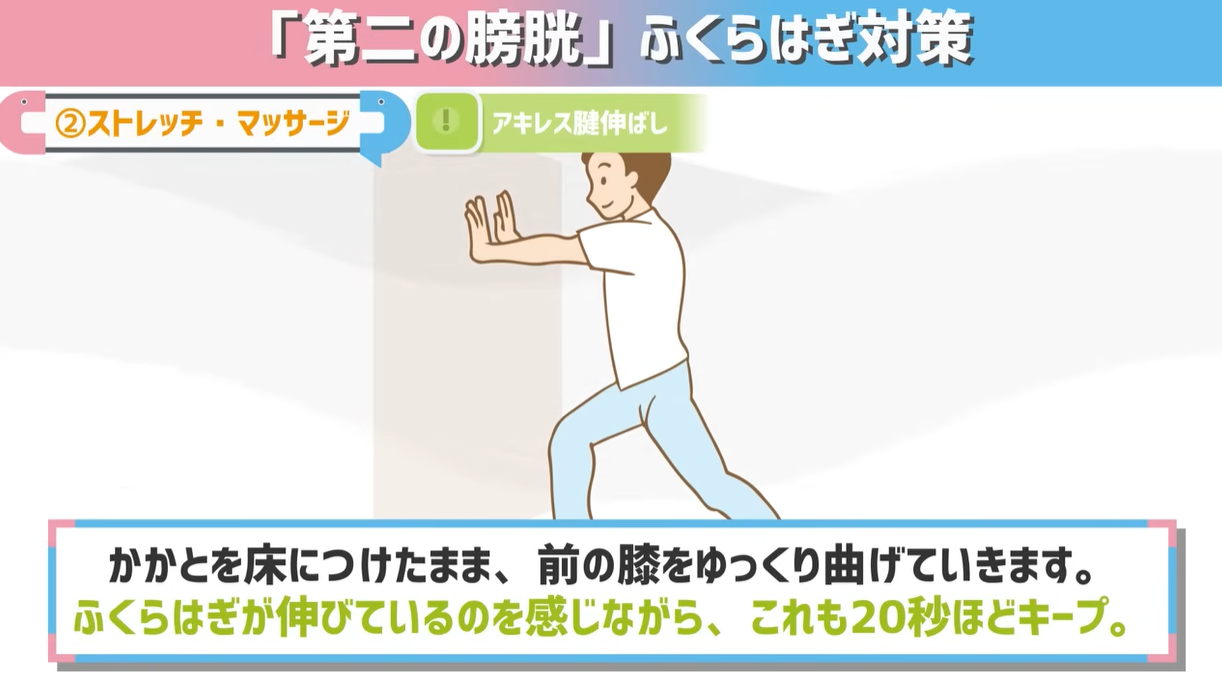

立った状態で壁を使ったアキレス腱伸ばし

壁に向かって立ち、両手を壁につけます。

片足を後ろに引いて、かかとを床につけたまま、前の膝をゆっくり曲げていきます。後ろ足のふくらはぎが伸びているのを感じながら、これも20秒ほどキープ。左右行いましょう。

ポイントは、呼吸を止めずに、リラックスして行うことです。

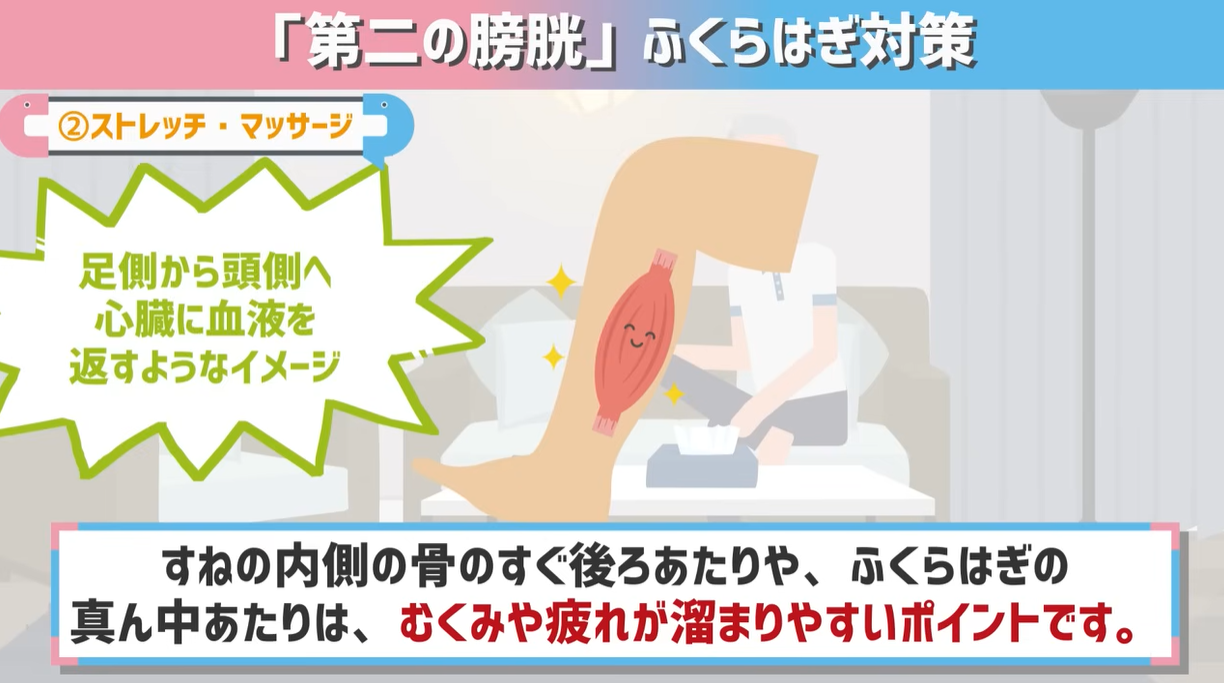

ふくらはぎのマッサージ

ストレッチで筋肉を伸ばしたら、次は優しくマッサージです。 ポイントは、足側から頭側へ、心臓に血液を返すようなイメージで行うこと。

両手でふくらはぎ全体を包み込むように、下から上へとゆっくりさすり上げるようにマッサージします。血液やリンパ液を心臓に返すようなイメージですね。

特に、すねの内側の骨のすぐ後ろあたりや、ふくらはぎの真ん中あたりは、むくみや疲れが溜まりやすいポイントです。気持ちいいと感じる程度の強さで、優しく揉みほぐしてあげましょう。

オイルやボディクリームを使うと、滑りが良くなってやりやすいですし、保湿もできて一石二鳥ですね。もちろん、何もつけなくても大丈夫です。

こうしたストレッチやマッサージを、足上げ運動と同じ夕方くらいのタイミングで行っておくと、第二の膀胱、ふくらはぎをより緩んだ状態にしておけるので非常におススメです。

ふくらはぎの筋トレ

ここまでふくらはぎの筋肉をほぐす方法をお伝えしてきましたが、ここまでできた人にやって欲しいのが、ふくらはぎの筋肉、つまり「ふくらはぎポンプ」そのものを鍛えること。

人間は放っておくと筋肉は年1%ずつ落ちていき、ふくらはぎも例外ではありません。もし今あなたの筋肉量が落ちてポンプ機能が弱って頻尿になっているなら、もう一度鍛えてあげましょう。

しかし、ふくらはぎというのはどのようにして鍛えるのか、イメージがわかない人もいるのではないかと思うので、その方法について紹介します。

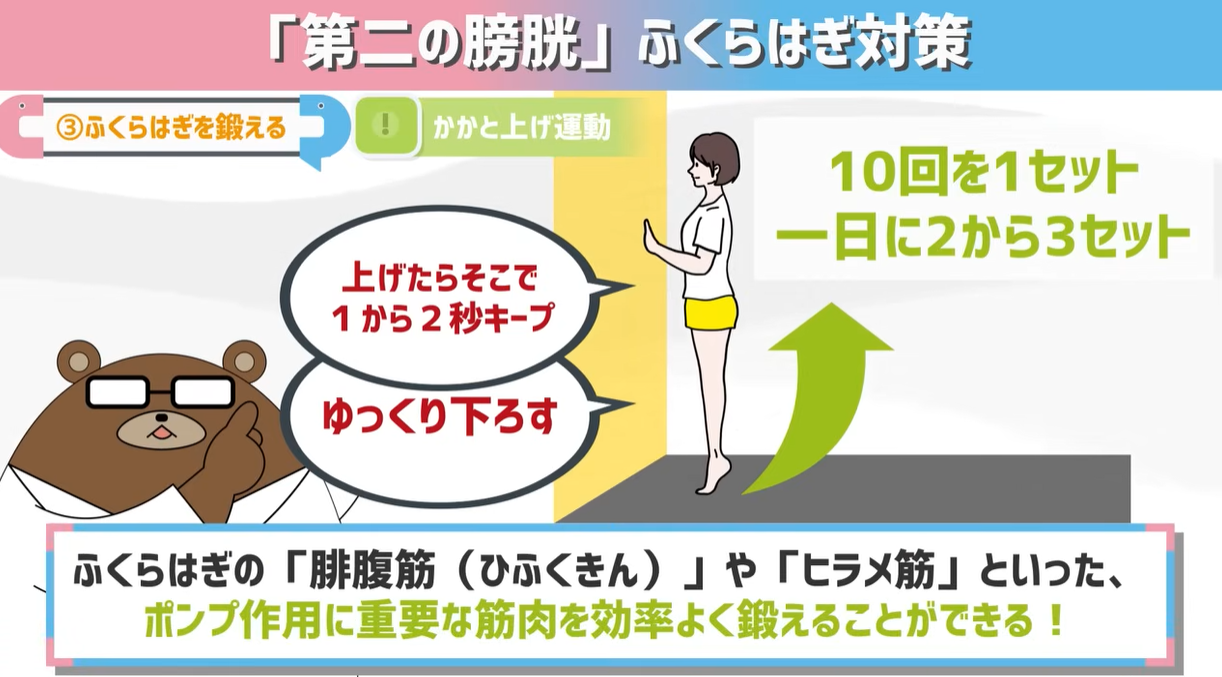

かかと上げ運動

ふくらはぎの筋トレで最もシンプルで有効なのが、「かかと上げ運動」。

- 倒れないように壁や椅子など、何か支えになるもののそばに立ちます。

- 両足を肩幅くらいに開いて、ゆっくりとかかとを上げていきます。つま先立ちになる感じです。

- 一番上まで上げたら、そこで1、2秒キープ。ふくらはぎの筋肉がキュッと収縮するのを感じてください。

- その後、ゆっくりとかかとを下ろします。

これを繰り返すだけ。ポイントは、ゆっくり行うこと。反動をつけずに、ふくらはぎの筋肉をしっかり意識して動かすことが大事なんです。

回数は、まずは10回を1セットとして、1日に2〜3セットくらいから始めてみましょうか。

このかかと上げ運動は、ふくらはぎの「腓腹筋(ひふくきん)」や「ヒラメ筋」といった、ポンプ作用に重要な筋肉を効率よく鍛えることができます。

立った状態でやってもいいですし、あるいは座った状態でもできるので、テレビを見ながら、歯を磨きながら、あるいは立ち仕事をしながらでもできる「ながら運動」にうってつけのものなんです。

このようにふくらはぎは、足上げ、ストレッチ、マッサージ、筋トレと様々な方法で刺激を加えることができます。

この内容をしっかり実践して、第二の膀胱であるふくらはぎの容量をコントロールして、ふくらはぎに余分な水分がたまらないようにしましょう。

ぜひ毎日の習慣にしてみてください。続けることが何より大事です!

ふくらはぎの道具(着圧ソックス)

次は道具を使った、第二の膀胱ふくらはぎの刺激方法、夜間頻尿の改善方法を紹介します。

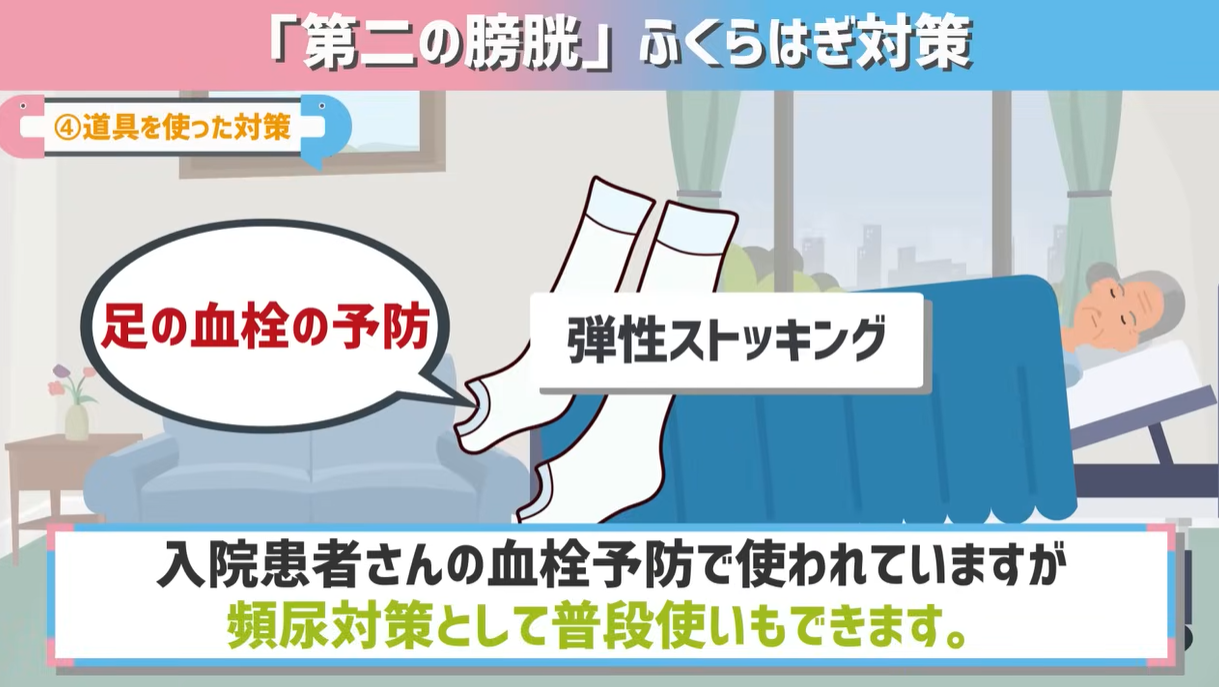

まずご紹介したいのが、「弾性ストッキング」の活用です。

弾性ストッキングは聞いたことありますか? これは、特殊な編み方で足首からふくらはぎにかけて段階的に圧力をかけることで、足の血液やリンパ液の流れをサポートしてくれる医療用のストッキングなんです。

まさに、外側からふくらはぎポンプを手助けしてくれるようなイメージですね。

病院では、例えば入院中の患者さんの足に血栓ができないように予防で使われたりするものなんですが、頻尿対策で普段使いもできます。

立ち仕事の多い人は、この弾性ストッキングを日中に履くことで、ふくらはぎへの水分の溜め込み、つまり「むくみ」を物理的に防ぐ効果が期待できるんです。日中に溜まる水分が減れば、当然、夜間に作られる尿の量も減りやすくなる、というわけですね。

特に、立ち仕事が多い方や、夕方になると足がパンパンにむくんでしまう、という方は試してみる価値があるかもしれません。

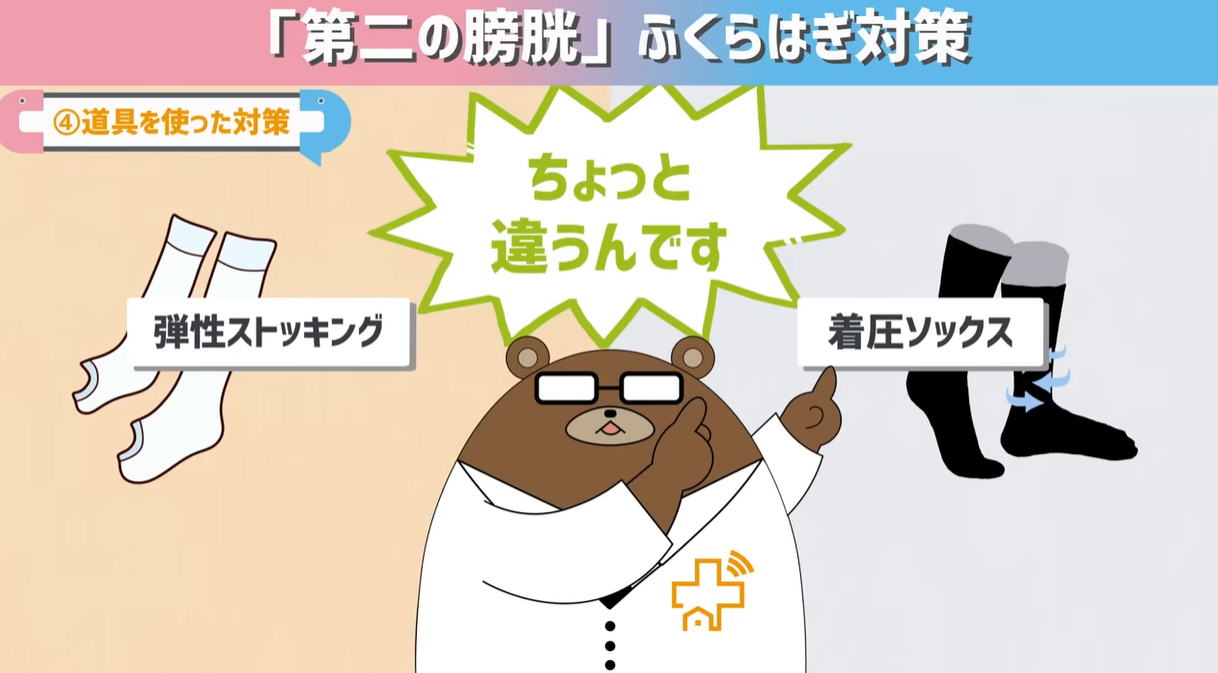

「ドラッグストアとかで売ってる着圧ソックスとは違うの?」という疑問が湧きますよね。

そうなんです、ちょっと違うんです。

医療用の弾性ストッキングは、圧迫圧がしっかり管理されていて、足首の圧力が最も強く、上に向かうにつれて段階的に圧力が弱くなるように設計されています。この「段階的圧迫」が、血液を心臓に戻すのを効率よくサポートする鍵なんです。

もし試してみたい場合は、医師に相談して、自分に合った圧迫圧やサイズのものを相談してもいいですし、今ではネットのサイトや薬局でも売っていますから、一度探してみて下さい。

夕方の足上げやかかと上げ運動と弾性ストッキングを組み合わせることで、より効果を高めることが期待できます。頼れるものは上手に活用していきましょう!

頻尿治療は「ウチカラクリニックのオンライン診療」で!

「対策をしても全然良くならない…」そんなときはお薬による治療という選択肢もあります。

わざわざ受診するのは面倒、そんな方でも大丈夫!

オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。

保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!

\ オンライン診療の3つのメリット /

①自宅で完結、待ち時間ゼロ

予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。

24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!

診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。

薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。

③感染リスクなし

病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

ウチカラクリニックのオンライン診療では、夜間頻尿のみでなく、

前立腺肥大や加齢に伴う頻尿の治療、膀胱炎からくる頻尿の治療など様々な症状に対応ができます!

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。

頻尿を改善させる食事・飲み物

さて、ここまで「第二の膀胱」であるふくらはぎに焦点を当ててきました。

頻尿対策はそれだけではありません。次は、毎日の「食事」や「飲み物」で気をつけるべき点を見ていきましょう。これも非常に重要です。

水分摂取のタイミングと量を見直す

まず基本中の基本ですが、水分摂取の「タイミング」と「量」です。

当然、寝る前に近ければ近いほど、多ければ多いほど夜に尿意を催す可能性は高まります。

ですから、就寝前の2〜3時間くらい前からは、水分摂取は控えめにするのが賢明です。コップ1杯程度までを目安にすると良いでしょう。

一方で気を付けて欲しいポイントは、お昼水分摂取まで制限してしまうのは、脱水状態になり、血液がドロドロになり脳梗塞などのリスクが上がりますし、何より夜の頻尿に効果はないので気を付けてくださいね。

大事なのは「メリハリ」で、夕方以降、特に寝る前に近づくにつれて摂取量を減らしていく。このバランスが非常に重要ですよ。

利尿作用のある飲み物は控えめに

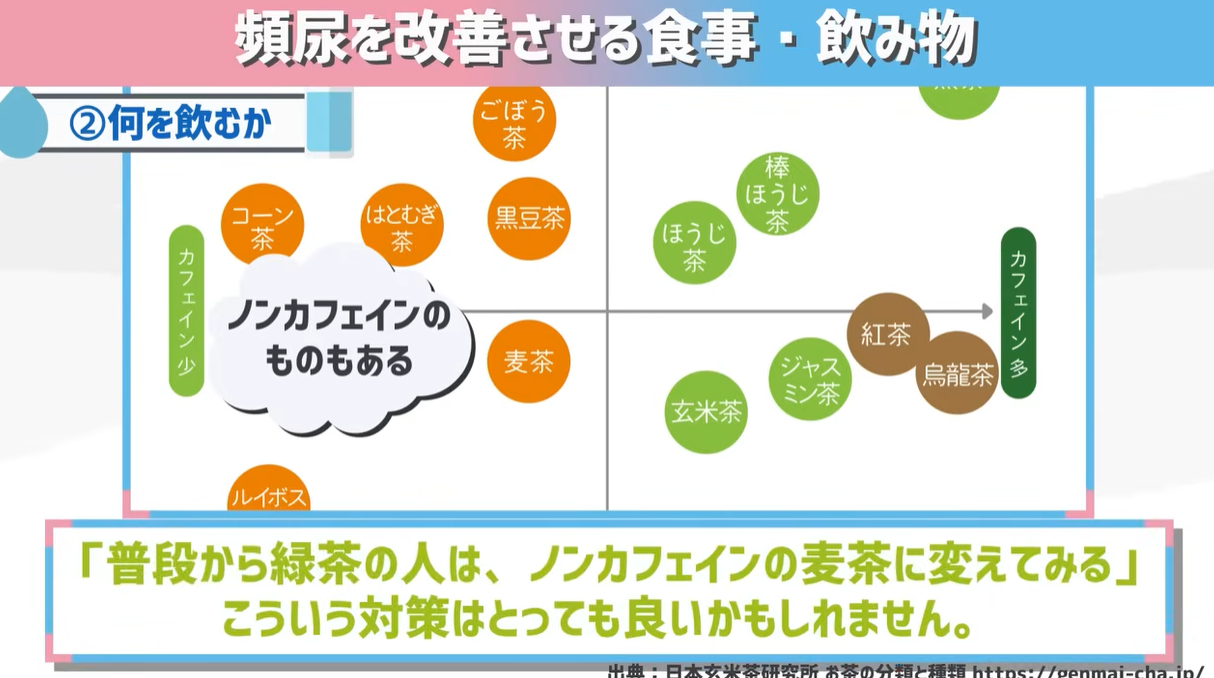

次に気をつけたいのが、「何を飲むか」です。飲み物の中でも特に注意したいものが2つあるので、紹介しておきます。

カフェインの入った飲み物

まず一つ目は、カフェインの入った飲み物。これはご存じの方も多いと思いますが、実は盲点があります。

カフェインの入った飲み物を飲むとおしっこに行きたくなるのはコーヒーの例でみなさんご存じの方も多いと思いますが、それ以外で盲点になりやすいのが緑茶、紅茶、ウーロン茶など、お茶系の飲み物にもカフェインが入っている事があります。

逆に、麦茶やルイボスティー、黒豆ややハト麦茶はカフェインが入っていないことが多いので、

例えば普段から緑茶の人は、カフェインの入っていない麦茶に変えてみる、こういう対策はとっても良いかもしれません。

このノンカフェインのお茶の知識は、結構知らない人もいるので是非周りの人に教えてあげてください。

カフェインの利尿作用は3-5時間くらい続くとされていますので、もし夜コーヒーを飲みたくなる人も、もし夜間頻尿に苦しんでいるのであればもう少し早い時間帯、夕方より前くらにずらして上げた方が良いでしょう。

アルコール

もう一つ注意したい飲み物が、アルコール。

例えば飲み会や、飲み会から帰ってきたあとの自宅などでは皆さんトイレの回数が増えますよね。その体験から誰もが実感しているように、アルコールには利尿作用、つまりおしっこが出やすくなる作用があります。

アルコールも同様に、抗利尿ホルモンという尿の量を調節するホルモンの働きを抑えてしまうため、尿量が増えてしまいます。「ビールを飲むとトイレが近くなる」というのは、まさにこの作用のためなんですね。

なので、毎晩遅い時間に晩酌をしている人はそれだけでも夜間頻尿のリスクになります。

飲むとしてもできるだけ早い時間にしておいた方が良いでしょう。

このカフェインとアルコールについては、意外にしっかり対策できていない、知らないうちに飲んでしまっている人もいるのでしっかり覚えて置いてください。

食事は塩とカリウムを意識しよう。

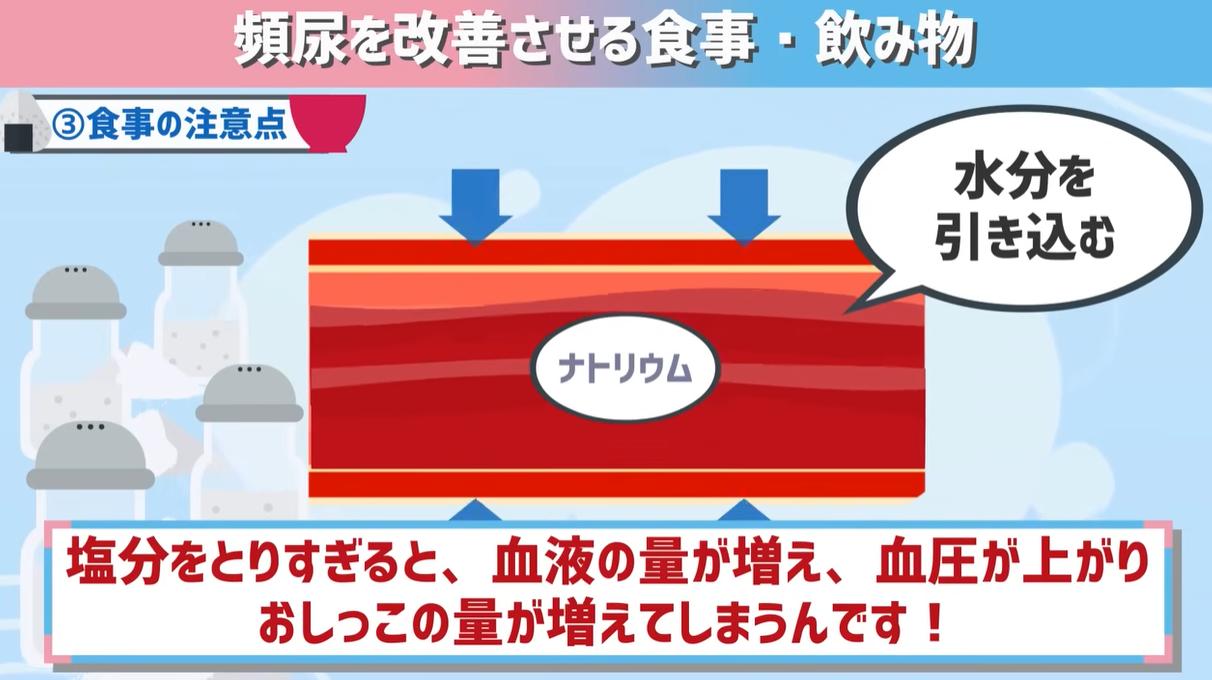

食事の中でも、実はおしっこと関係がある成分があります。その正体が「塩分」。

塩分に含まれるナトリウムという成分は、血液や尿の中に浮かんでいると、水分を引き込む作用があるんですね。

なので、塩分、ひいてはナトリウムをとりすぎると、血液の量が増え、血圧が上がりますし、おしっことして体の外に出される場合には、水分を引き込み、おしっこの量が増えてしまうんですね。

しかも、研究ではこの塩分を多く取っている人の頻尿は特に夜間に多いのではないか、と言われています。

特に高血圧持ちの人は、塩分を控えれば血圧も下がるし、頻尿も改善するかもしれない、一石二鳥の対策なので是非行いましょう。

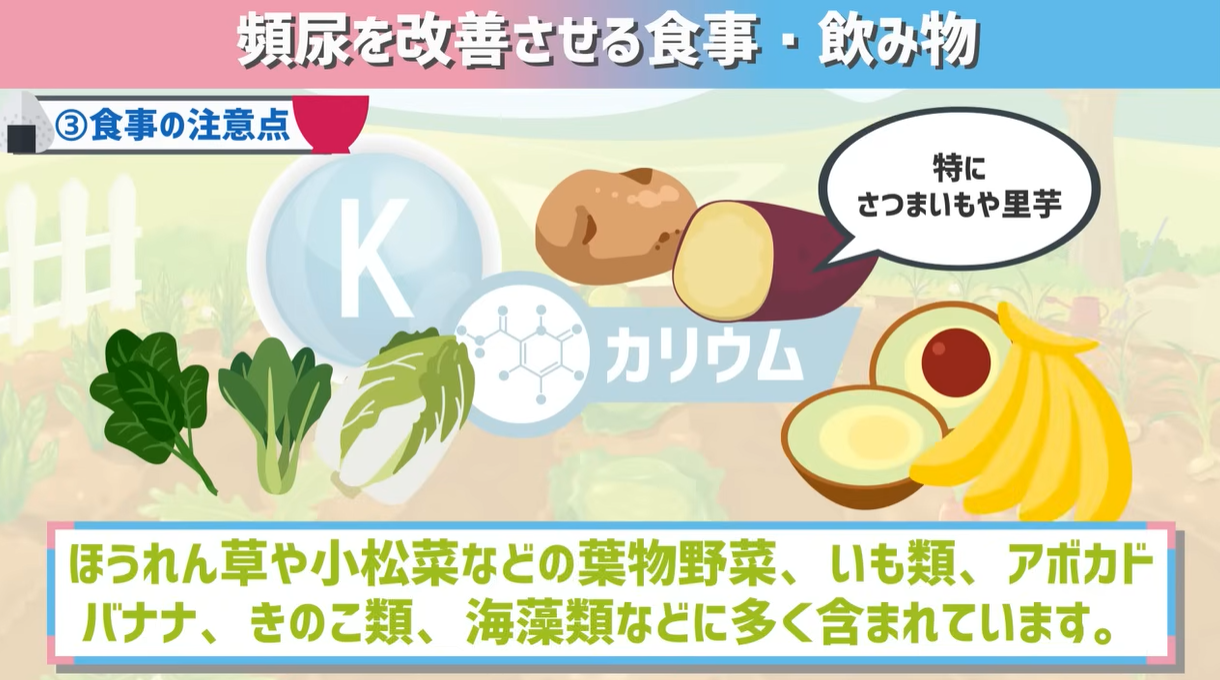

また、塩分を体の外に出すためにミネラルの成分の一種である「カリウム」を意識するのも良いです。

カリウムには、体内の余分なナトリウム(塩分)を排出するのを助ける働きがあり、結果的にむくみの軽減につながることが期待できます。

カリウムは、ほうれん草や小松菜などの葉物野菜、いも類(特にさつまいもや里芋)、アボカド、バナナ、きのこ類、海藻類などに多く含まれています。

≪具体的な献立≫

【朝食の場合】

パン派の方なら、ライ麦パンや全粒粉パンに、アボカドを潰して塗って、レモン汁と少しの胡椒で味付け。これだけでも美味しいですし、セットでバナナもいいかもしれません。

ご飯派なら、白米より玄米や雑穀米を選んで、ほうれん草入りのだし巻き卵や、わかめと豆腐のお味噌汁(だしをしっかり効かせて減塩味噌で!)なんていかがでしょうか?

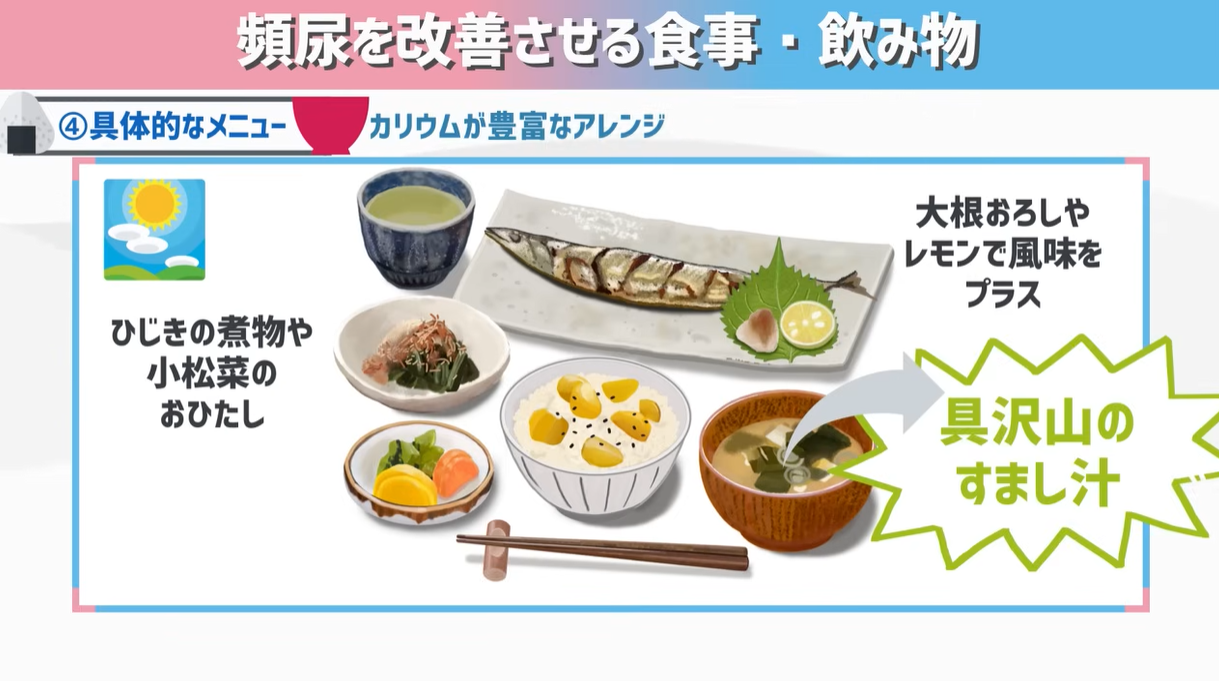

【昼食の場合】

例えばお魚定食を意識してみましょうか。

主菜は、焼き魚。お塩は控えめにして、大根おろしやレモンで風味をプラス。

副菜には、ひじきの煮物や、小松菜のおひたし。汁物は、きのこや根菜がたっぷり入った具だくさんの味噌汁や澄まし汁。

具を多くすることで、汁の量を減らしても満足感が得られますし、野菜からのカリウムもしっかり摂れますね。これがポイントです!

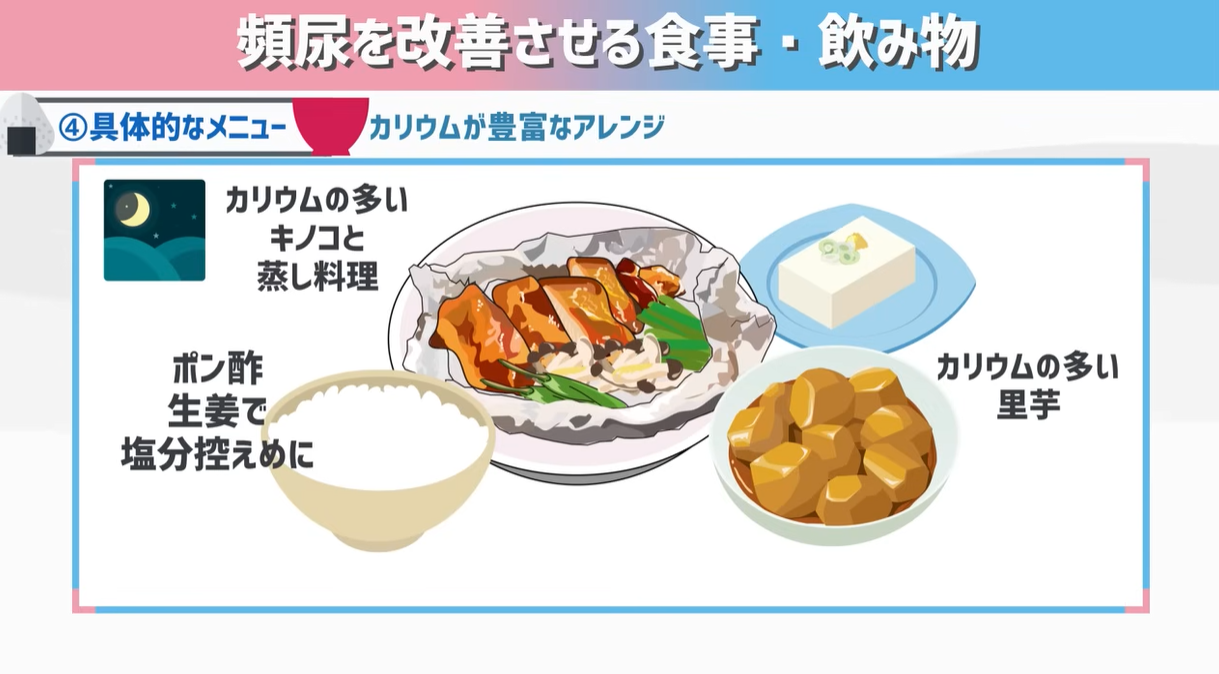

【夕食の場合】

鶏むね肉や豚ヒレ肉など、脂肪の少ないお肉と、ブロッコリーやパプリカ、きのこ類などを一緒に蒸し料理にするのはどうでしょう?

味付けは、ポン酢に生姜やミョウガなどの香味野菜をたっぷり加えれば、塩分控えめでも美味しくいただけます。

あとは、里芋の煮っころがし。だしと少しの醤油、みりんで優しい味付けに。わかめときゅうりの酢の物なんかも、さっぱりしていて良いですね。

和食には、カリウムが豊富な食材が多いので、塩分に気を付けつつ和食中心のメニューにすると、頻尿にも良い食事メニューが作れるかもしれません。

睡眠

そして、睡眠の「質」も重要です。というのも、眠りが浅いと、少しの尿意でも目が覚めやすくなってしまうんですね。

逆に、ぐっすり眠れていれば、多少膀胱に尿が溜まっても、朝まで起きずに済むこともあります。

詳しくはこちらの睡眠の質を上げる動画を参考にして欲しいのですが、

具体的には、

- 遮光カーテンなどで部屋を暗くする

- 騒音対策をする(耳栓なども有効)

- 自分に合った寝具(枕やマットレス)を選ぶ

- 温度や湿度を調整する

といった対策で、睡眠の質を上げる工夫も行っていきましょう。

まとめ

夜間のトイレでお悩みなら、日中の過ごし方を見直すことが改善の鍵です。

まず、「第二の膀胱」とも呼ばれるふくらはぎのケアが重要です。夕方の足上げやマッサージで、日中に溜まった水分をリセットしましょう。また、飲食の工夫も欠かせません。

水分は日中に摂って夜は控えめにし、夕方以降のカフェインやアルコール、食事の塩分を控えることが大切です。

これらのセルフケアを試しても改善しない、あるいは他の病気が心配な方は、専門家への相談が安心です。

ウチカラクリニックなら、ご自宅からオンラインで頻尿の相談・治療が可能です。忙しい方でも専門医の診察や薬の処方が受けられますので、朝までぐっすり眠れる毎日を取り戻すために、まずはお気軽にご相談ください。

頻尿・尿漏れのお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

泌尿器科のオンライン診療