糖尿病は予備軍を含めると2000万人存在すると言われている、誰にとっても無視できない病気。

糖尿病ほど様々な症状を引き起こす病気はない。実はこのように言い切ってしまっても良いくらい、意外な症状が多く出現する病気なのですが、中でも特に症状が出やすいのが足。

- 糖尿病の足の症状、他の症状には一体どのようなものがあるのか

- 糖尿病の症状が進行すると何が起きるのか

- 糖尿病から自分自身を守るために何からはじめるべきなのか

この機会に必ず知っておいて欲しい、糖尿病についての意外な知識をまとめました。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

糖尿病や生活習慣病に関するご相談、通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

糖尿病の足の初期症状とは?

糖尿病の足の初期症状①足先のしびれ(片足の場合も)

足の先。靴下をはいた時に、おおわれる部分について。この靴下の部分のしびれや違和感。

まさかこんな症状が糖尿病とは最初は思いませんよね。

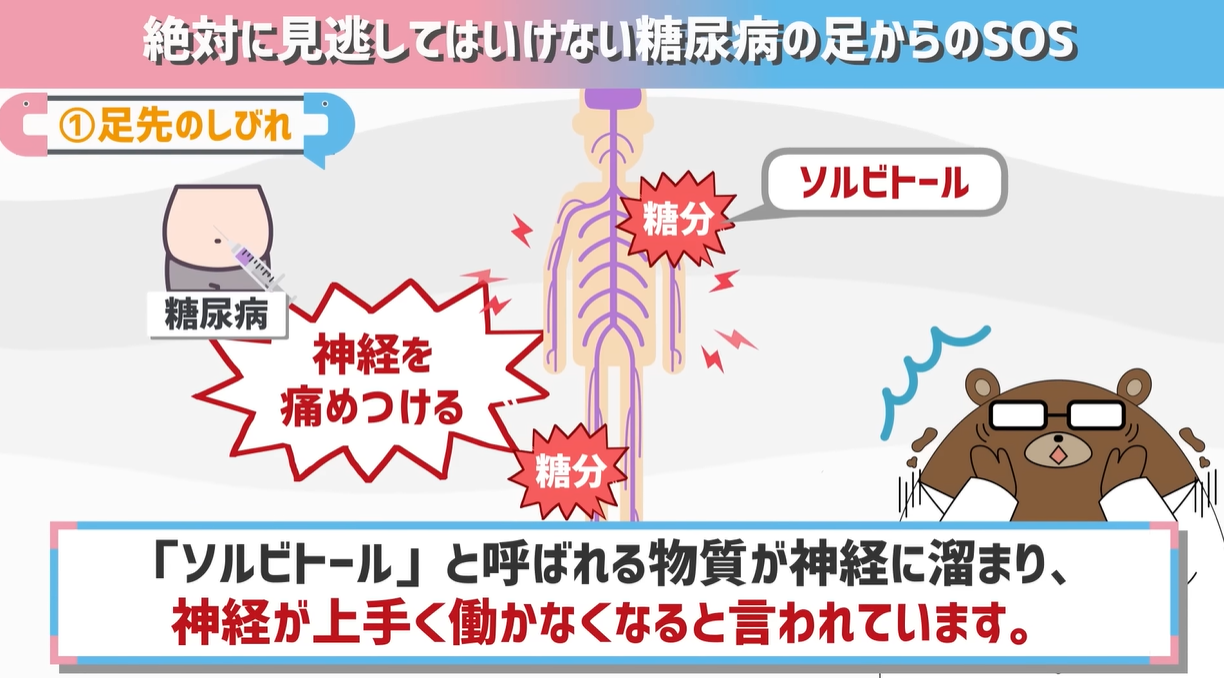

まずここで大前提として意外な事実をお伝えしたいんですが、糖尿病というのは「神経の病気」なんです。

もっと他の要素もあるんですが、病気として糖尿病は人間の神経を痛めつけるものだったんです。

一体なぜなのでしょうか。

一つの原因としては、糖尿病で蓄積した糖分が、細胞を正常に働かなくさせること。

医学用語で「ソルビトール」と呼ばれる物質が神経に溜まり、神経が上手く働かなくなると言われています。

そしてもう一つ、糖尿病は神経の病気であると同時に「血管の病気」。

糖尿病で血糖値、つまり血液の中の糖分が増えると、こんぺいとうのような形をした糖分がちくちく血管の内側を痛めつけ、血管はボロボロに痛んでいきます。

いわゆる「動脈硬化」ですね。

そしてその結果として、全身に栄養を送る血管が上手に働かなくなるので、神経に栄養が行き届かなくなってしまうわけです。

糖尿病という名前に騙されておしっこの病気だと勘違いしてしまう人もいるのですが、実はメインの症状は血管や、神経を痛めつけること。このポイント重要なので覚えておいて下さい。

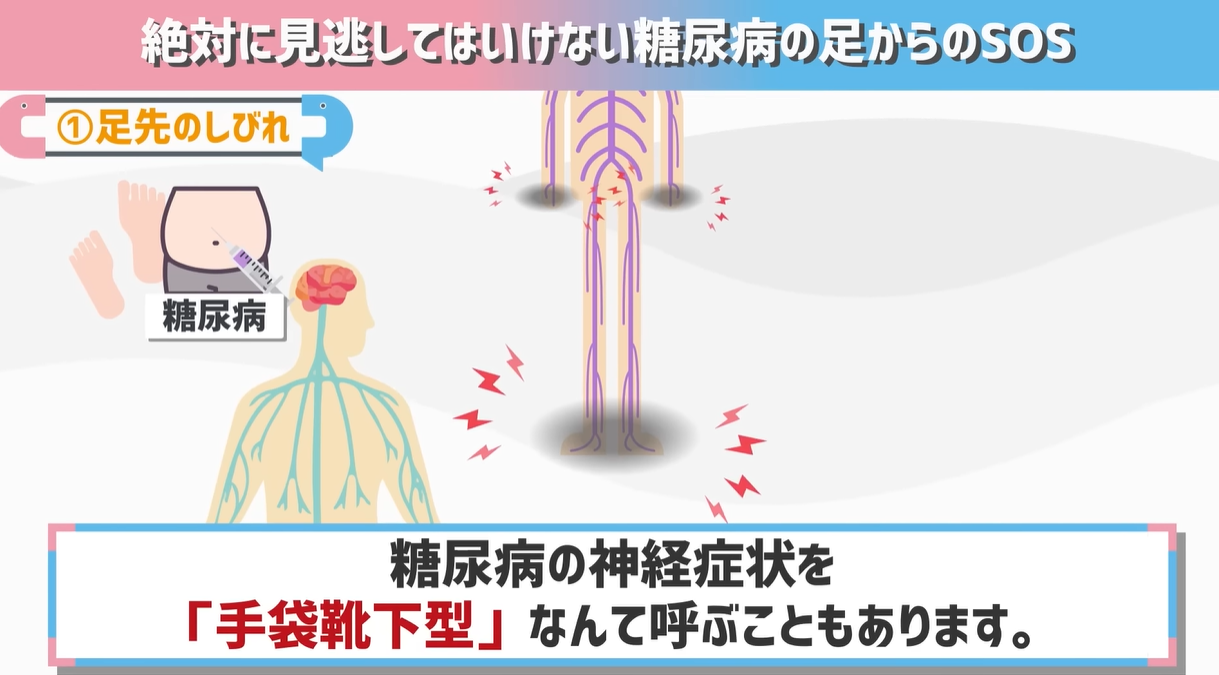

そして、この糖尿病による神経の症状で最初に出るのがこの靴下の部分。

「末梢神経」と呼ばれる、末梢、要するに先っぽですね。この神経から機能が落ちていくので、まず靴下部分が違和感を感じ出すんです。

これは手でいうと手袋の部分で出ることもあるので、糖尿病の神経症状を「手袋靴下型」なんて呼ぶこともありますね。

「なんか最近手足の先が感覚がにぶいんだよなあ」「しびれるんだよなあ」こういった末端の症状がもし、長期的に続いていてどんどん違和感が増しているのであれば「冷え性」と決めつけるのは厳禁。糖尿病の初期症状かもしれません。

特に健康診断を受けていない人は、まず自分の血糖値や、糖尿病の指標となるHbA1cという数値を確認してみることをおススメします。

糖尿病はなかなか症状が出ず、その間に血管や神経を痛めつけるので「サイレントキラー」、静かな殺し屋と呼ばれることもありますが、このような末端の症状として顔を出すことがあるので、違和感が一定期間、例えば2週間とか1か月以上続いたら必ず見逃さないようにして下さい。

そして、症状がひどくなると、熱いお湯に触れてもあまり熱さを感じにくかったり、靴ずれをしても痛みがわからず気づかない…といったことが起こるんです。

こうなるとやけどやケガの悪化に繋がってしまいますし、糖尿病を引き金に他の病気になるリスクも上がりますから、こうなる前に対処できるようにしましょう。

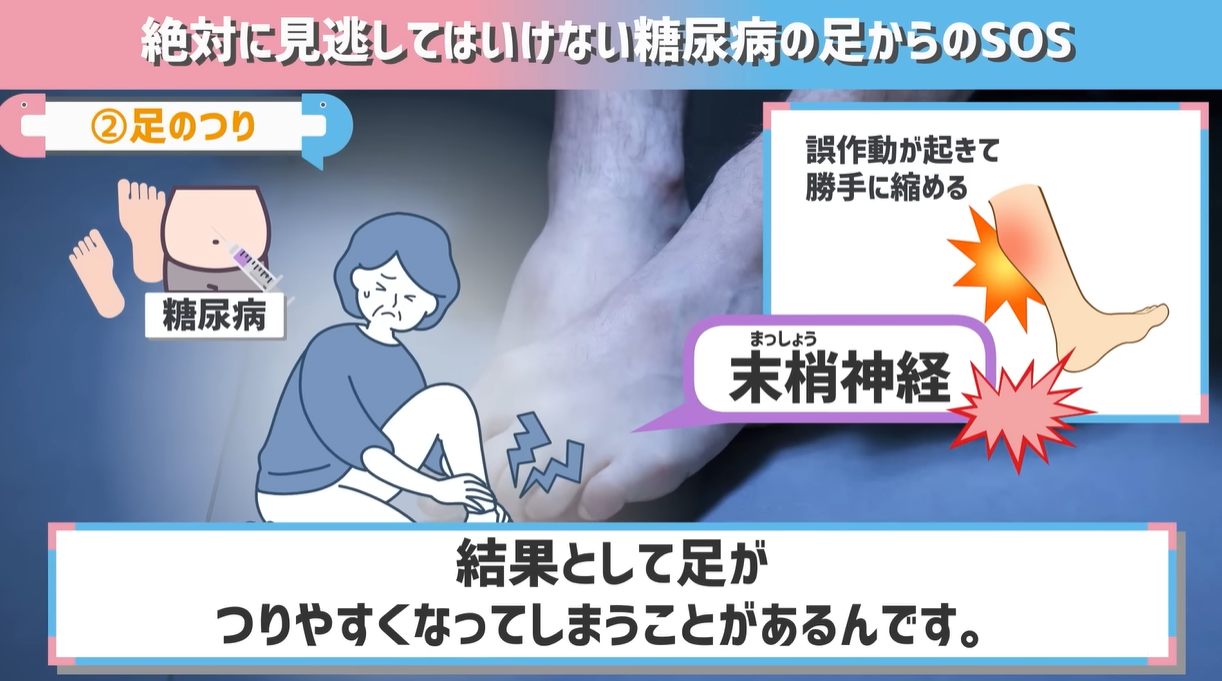

糖尿病の足の初期症状②足の指がつる

神経の異常から繋がって起きる足の症状が「足のつり」。通称こむら返りです。

足のつりについては他の記事でも解説しました。

足のつりは年を重ねると悩みの種になる人が多いもの。実は「足がつりやすい」のも、糖尿病でよく見られるトラブルのひとつ。

糖尿病で足の血管が傷つき、血流の流れが悪くなるのもそうですが、今説明したように糖尿病で「末梢神経」が痛めつけられます。

そして足のふくらはぎの筋肉への指令を送っている神経に誤作動が生じ、間違ってふくらはぎを縮める指令が送られてしまうので、結果として足がつりやすくなってしまうことがあるんですね。

勿論色んな原因はあるのですが、もし自分の血糖値を知らない。そして最近なんだか足がつりやすい。こういった人は糖尿病との関係がないかきちんと確認した方がいいでしょう。

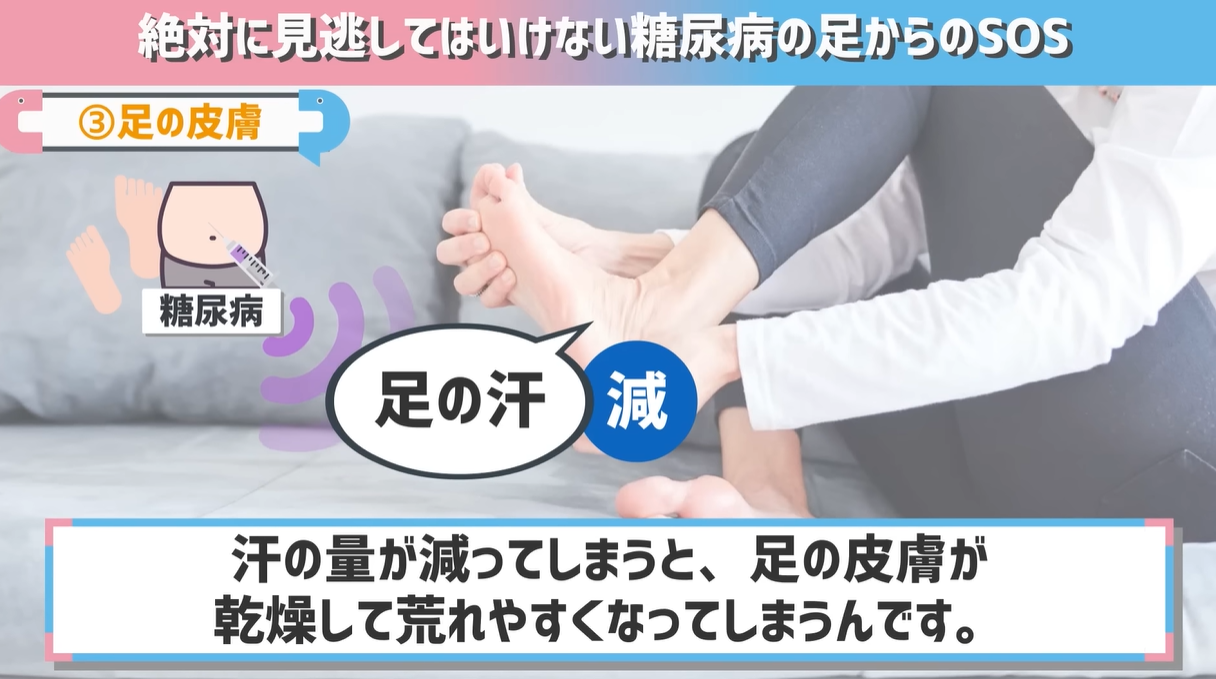

糖尿病の足の初期症状③足の皮膚の乾燥・指のかゆみ

そして、神経の影響は足の皮膚にまで出る事も。

糖尿病の影響で、今度は「自律神経」と呼ばれる、体の機能をコントロールしている神経に影響が出ることも。

そして、この自律神経は発汗、要するに「汗腺」と呼ばれる汗を出す場所をコントロールしているので、糖尿病で自律神経が乱れると足の汗の量が減ります。

足の汗は、実は気づかない所で足を保湿したり、体温を調節したりする際に役立っているもの。

そのため、この汗の量が減ってしまうと、足の皮膚が乾燥して荒れやすくなってしまうんですね。

結果として、手足やかかと・すねなどに白い粉が吹いたり、ひび割れができたり、指先がかゆくなるんです。

まあこういった症状はよくあるものなので、「足の乾燥だけで糖尿病だ!」と勿論言いたいわけではないのですが、意外なことに糖尿病が原因となる可能性があるのは事実。

今回紹介する他の症状と合わせて存在するようなら、糖尿病との関係があるかもしれません。

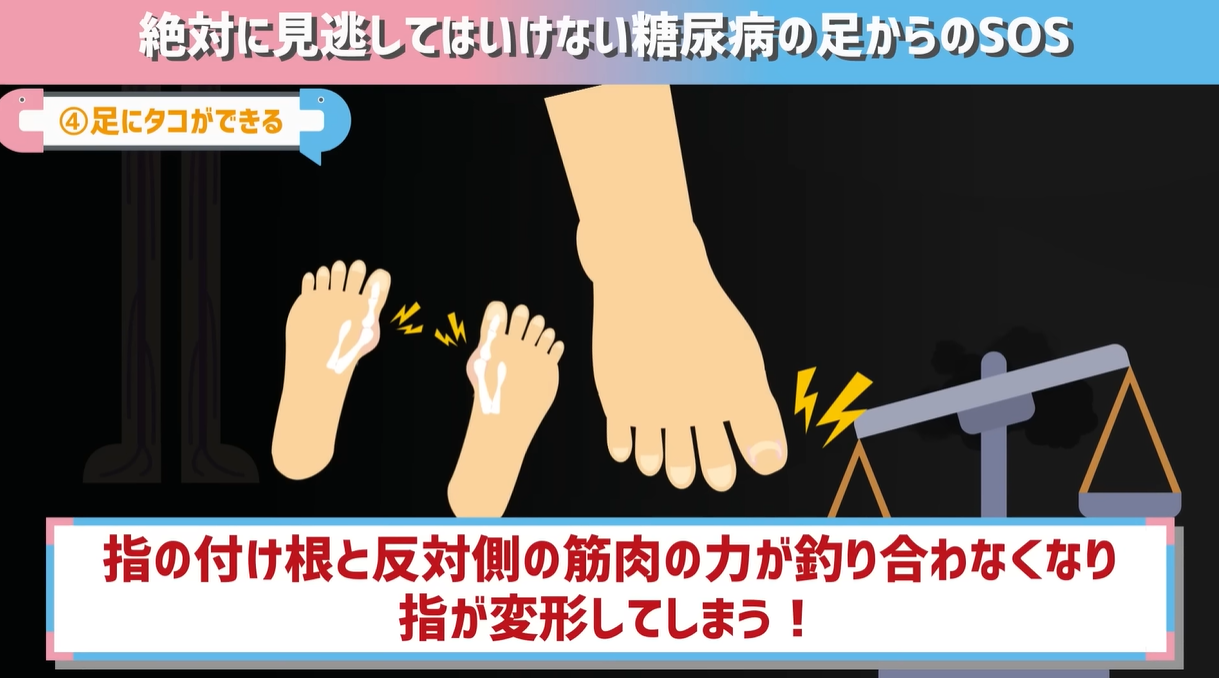

糖尿病の足の初期症状④足の裏にタコができる

足にタコができるのはよくあることだと思うんですが、実は糖尿病が関係していることも。

まず、足の指や足のうらの曲がり具合は実は絶妙なバランスで保たれていて、これを維持するために、陰で複数の筋肉が協力して動いています。

しかし、今説明したように糖尿病で足の末梢神経が動かず、足先の神経が上手く働かなくなると、神経と筋肉はセットで動いていますから筋肉も上手く動かなくなり、一部の筋肉の動きが悪くなってしまいます。

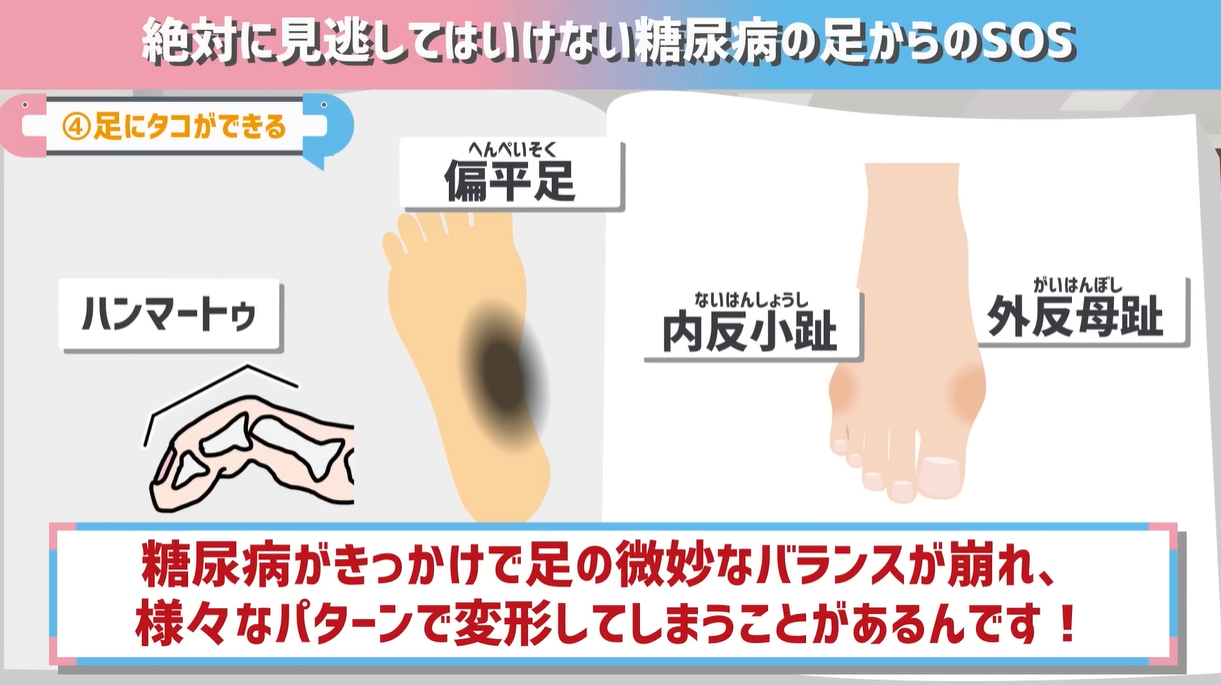

指の付け根を引っぱる力と反対側の筋肉の力が釣り合わなくなり、指が変形(外反母趾や内反小趾など)に傾いてしまうわけです。

- 外反母趾(がいはんぼし):親指(母趾)の付け根が大きく外側(小指側)へ曲がる状態

- 内反小趾(ないはんしょうし):小指が内側に向かって曲がり、親指側にくっつくようになる状態

- ハンマートゥ:土踏まずがなくなる偏平足や指がまるでハンマーのように曲がる状態

など。糖尿病がきっかけで足の微妙なバランスが崩れ、様々なパターンで変形してしまうことがあります。

そしてその結果として、骨突出部に圧がかかることでタコができやすくなる。こういう仕組みです。

「靴を変えたわけではないのに、足に最近タコができやすくなった」「足の形が以前と違う気がする」こういった症状が意外にも、糖尿病が原因のこともあるので是非覚えておきましょう。

糖尿病の足の初期症状➄かゆみ

糖尿病が自律神経にダメージを与えることで皮膚が乾燥しやすくなったり、ひび割れが起きやすくなる。このような話をしましたよね。

そして、このひび割れの部分から様々な異物が入り込んで、悪さをすることがあるんです。

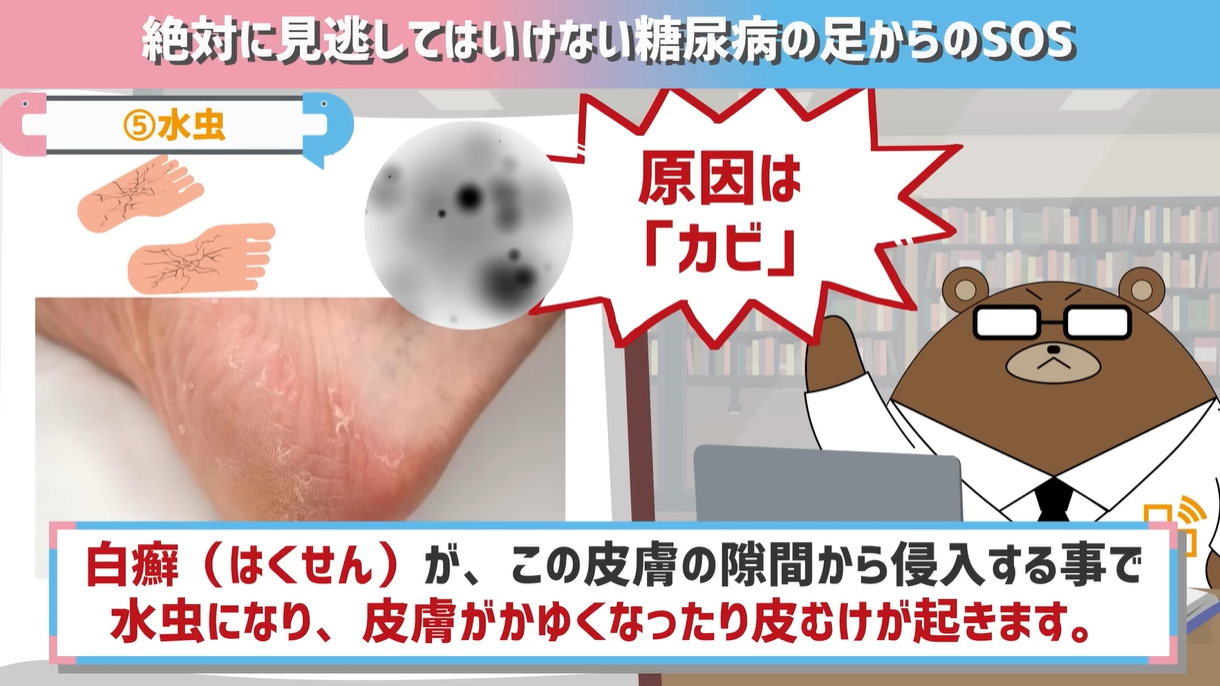

その中でも代表的なものがそう、「水虫」。

実は糖尿病の人は、そうでない人の2倍程度水虫になりやすいと言われているんですね。

ちなみに水虫の原因は「カビ」。

足の裏や指の間に潜んでいる「白癬(はくせん)」と呼ばれるカビの仲間が、この皮膚の隙間から侵入する事で、水虫になり、皮膚がかゆくなったり皮むけが起きたりします。

この白癬菌は、水虫の人の足の裏からこぼれた角質にくっついているので、例えば同じ家の人が水虫だとうつることがありますし、または銭湯などでうつることもあるんですね。

また、爪の部分に入り込んだ状態を「爪水虫(つめみずむし)」と呼び、爪の色が濁ったり、爪が分厚くなったりするんです。

糖尿病と水虫は非常によくある組み合わせですし、水虫はなかなか最初は気づかないことも多いので、是非一度自分の足を今しっかりと観察して、水虫のような症状がないかチェックしてみて下さい。

足の指の間に症状が起きることが多いです。

最終的には皮膚科で組織を取って、顕微鏡でみて水虫の原因のカビが発見されたら診断となります。

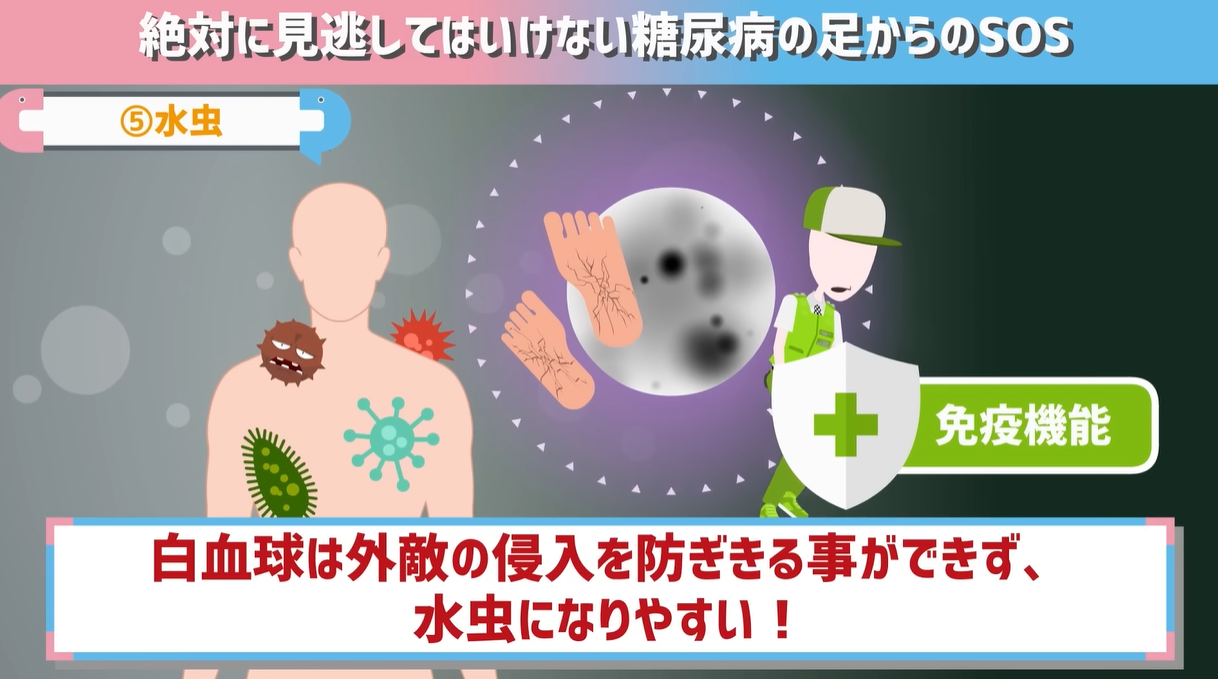

そして糖尿病の人が水虫になりやすいもう一つの理由が「免疫機能の低下」。

実は、糖尿病の人は、免疫機能が落ちやすいんです。血糖値が高くなってしまうと、実は体の中で警察の役割を果たしている白血球の力が落ちてしまうんですね。

弱った白血球は外敵の侵入を防ぎきる事ができず、体の中でウイルスなどの感染が起きやすくなります。

なので水虫になりやすいのも、カビの侵入を防ぎきれなくなるというのも一つの原因なんですね。

自分はよく水虫になるが、健康診断をあまり受けない。こんな人はいざ血液検査をしてみると血糖値が高い糖尿病かもしれません。

ウチカラクリニックのオンライン診療では、糖尿病・高血糖のお薬に対する処方の相談を随時受け付けています。

「いつも同じ薬を貰うだけなのに通院はめんどう…」と薬を飲むのをやめてしまった方もオンライン診療なら、家で診察が受けられ、自宅への郵送でお薬を受け取ることもできますよ。

糖尿病の足の初期症状⑥足の腫れ・赤み

「糖尿病の人は免疫機能が落ちる。」こういう話をしましたが、

実はこの特徴がとんでもない大惨事を引き起こすことがあるんです。

- くつずれでできたじくじくした傷が2週間しても治らない

- かさぶたがなかなかできない

こういった症状実はこれも糖尿病が関係していることも。

糖尿病とは「血管の病気」とも呼べる。このようなお話をしました。

そして糖尿病で足の血管が傷ついてしまうと、足の先に十分な血液、栄養が送れなくなるので、ケガをした時に治りが遅くなってしまうことがあるんですね。

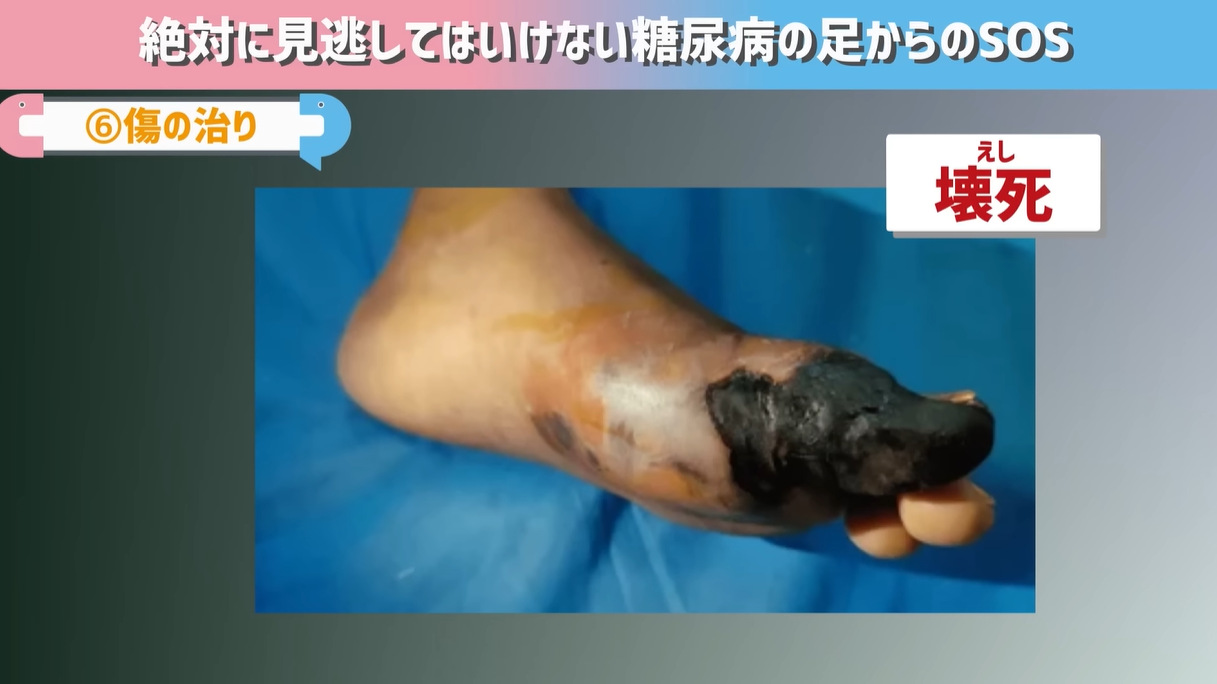

勿論ちゃんと処置をすれば大丈夫なことが多いんですが、糖尿病で怖いのはここまで紹介してきた症状の掛け合わせによって取返しのつかない事態になってしまうこと。

要するに内容をまとめると、糖尿病になると、

- 白血球の働きが落ちることで免役機能が落ち、体に菌が入りやすくなる

- 足の血管が傷つくことで栄養を十分に送れず、ケガをした時に治りが遅くなる

- 足の末梢神経を傷つけることで感覚が鈍り、ケガに気づきにくくなる

この3つの最悪の流れで感染が重症化してしまうことがあるんです。

この流れで傷を放置してしまうと、足がただれてしまう「潰瘍(かいよう)」という状態になることもあります。

他にもばい菌が入ったら足がパンパンに赤く腫れてしまい、高熱が出る「蜂窩織炎(ほうかしきえん)」という病気になりやすくなりますし、風邪をひきやすくなるでしょう。

血流が悪くなると足先の色が白っぽくなったり、逆に鬱血(うっけつ)して赤紫に変わったりします。さらに深刻化すると、壊死が進んで黒っぽく変色することも…

そして足の感染が広がり「これ以上広がったら命を落としてしまう。」このような緊急のケースでは、やむをえず足の切断を余儀なくされることもあります。

また、糖尿病では足が変形して靴ずれも起きやすくなりますから、「ちょっとした靴ずれからばい菌が入り、傷が広がり足の切断を余儀なくされる。」このような一連の流れの全てに糖尿病は追い打ちをかけているという状況になってしまうんです。

糖尿病の足以外の初期症状

糖尿病の足以外の初期症状①おしっこの回数が増える

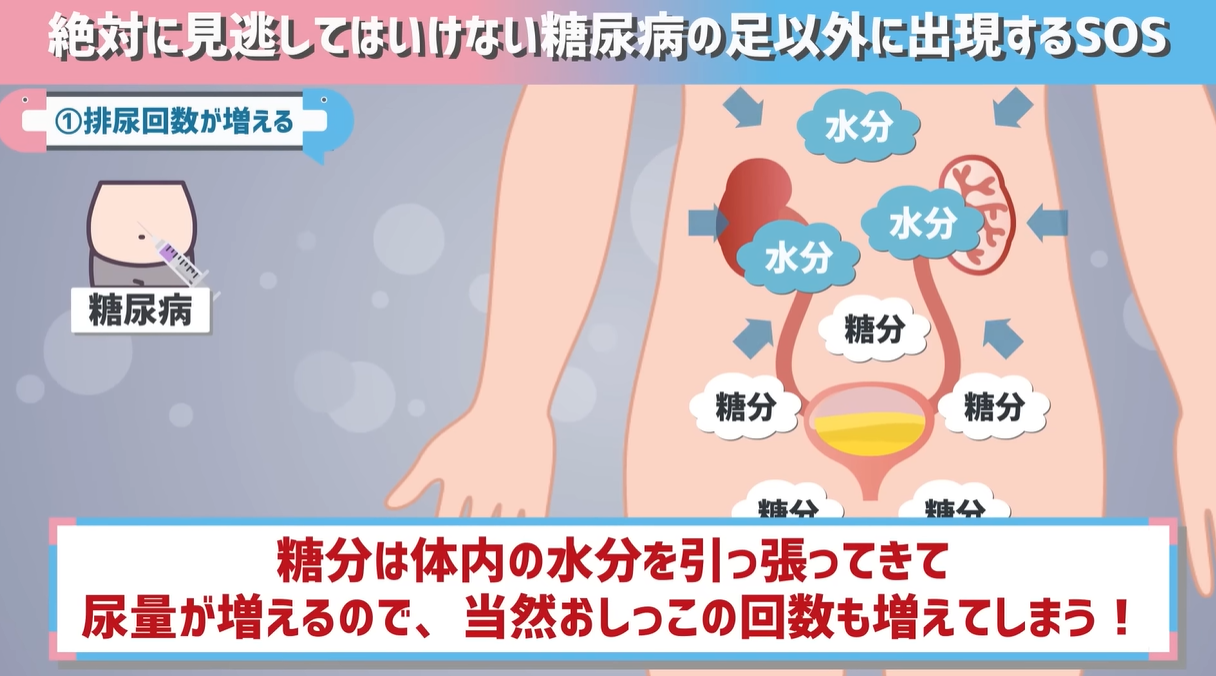

まずは「糖尿病」という病気の名前の由来のなっているおしっこの症状は知っておきましょう。

おしっこについて言えば、糖尿病になると、おしっこの回数が増える事があります。

いわゆる「頻尿」ですね。

病気の名前の文字通り、糖尿病では尿、つまりおしっこの中の糖分の量が増えます。おしっこの中に糖分が増えると、この糖分は体の中にいる時は、水分を引っ張ってきて、おしっこの方に引き込むんです。

その影響で結果的におしっこ量が増えるので、当然おしっこの回数も増えてしまうのですね。

頻尿は膀胱が過敏になったり、男性なら前立腺肥大という病気が原因の事もありますが、

頻尿の原因が糖尿病が原因になる事もありますし、また専門用語で「尿路感染症(にょうろかんせんしょう)」と呼ばれる、おしっこにばい菌がはいる状態になりやすくなります。

ばい菌がはいると、おしっこが酸っぱいにおいがしたり、発熱したりすることも。

糖尿病の足以外の初期症状②目がかすみやすくなる

糖尿病は「血管の病気」。このような話をしましたが、糖尿病による動脈硬化は一部分だけの話ではありません。

全身の血管の中で糖分がチクチク血管を刺激し、血管が痛んでいきます。

まず痛めつけられ、症状出やすいのは「細い血管」からです。細い血管の動脈硬化が進行することで、症状がまず引き起こされやすいです。

そして、体の中で細い血管と言えば、「眼」です。

眼に栄養を送っている血管は非常に細く細く、この血管がダメージを受ける事で、眼というカメラのような役割のある臓器の、フィルムにあたる「網膜」という部分に上手く栄養が送れなくなり、視力が落ちたり、眼がかすんだりしてしまうんです。

医学用語で「糖尿病網膜症(とうにょうびょうせいもうまくしょう)」といいます。

糖尿病の合併症は医者の世界では

- し:神経

- め:目

- じ:腎臓

のし・め・じという言葉で覚えられています。

このように糖尿病により眼の合併症が起きることは非常にありふれたことなので、必ず糖尿病で治療中の方は、定期的に眼科へ行くように推奨されています。

この糖尿病網膜症になると、何も飛んでいないのにまるで蚊のようなものが視界に飛んでいるように見える「飛蚊症(ひぶんしょう)」という症状が出たりします。

もし眼のかすみなど、このような症状で明らかなものが続くなら、まず眼科で見て貰いましょう。原因が糖尿病とわかるかもしれません。

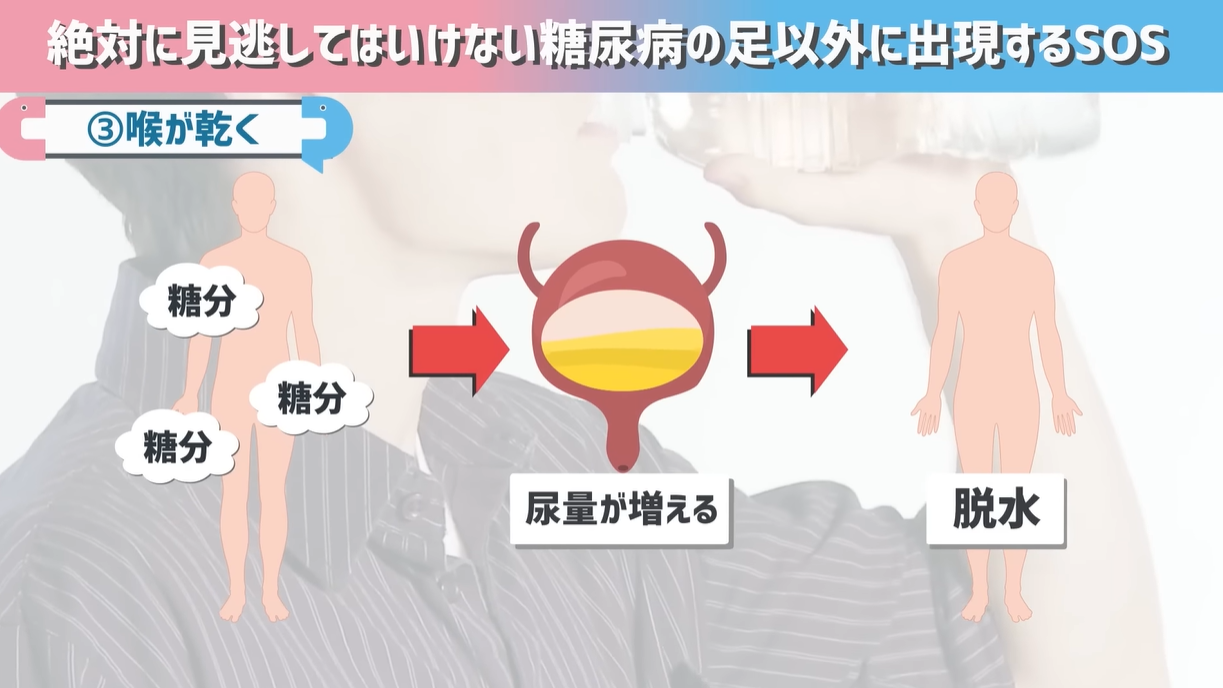

糖尿病の足以外の初期症状③のどがかわきやすくなる

そして今度は糖尿病の状態が悪いとき、普段感じやすい症状でよくあるのが、「のどのかわき」です。

これはさっき説明したおしっこの量が増えて脱水になりやすい事も関係していますし、そもそも血糖値が高くて、血液の中の糖分の量が多いと、なんとなくドロッとした血液になるのはイメージしやすいですよね。

そしてこの状態が続くと、血管が詰まる原因になってしまうので、司令塔である脳が「この血液を薄めるために水を飲め!!」と指令を出す訳なんです。

このためのどのかわきは糖尿病が悪化し、血液がドロドロしている時に出やすいんですが、この目的は血液を薄めるためのもの。

水やお茶を飲めばいいんですが、この際たっぷり糖分の入った、コーラや、エナジードリンクや、ジュースを飲めば…どうなるかわかりますよね?

血糖値はもっともっと上がり、脳はさらに水を飲むよう指令を出します。

そして本人が気づかずにこのループを繰り返し続けると、血糖値がとんでもない値まで振り切れ、昏睡状態で病院に搬送されることもあります。

この現象をペットポトルのコーラにたとえて「ペットボトル症候群」と呼びます。

もし「最近頻繁にのどがかわく。最近、血液検査もしていない」という人は、必ず自分の血糖値の数値をチェックするようにして下さい。

糖尿病の足以外の初期症状④体重が減っていく

みなさんのイメージ通り、糖尿病はなる時は太っている人、肥満体系の人の方がなりやすいです。

しかし、いざいったん糖尿病になって、しばらくたつと今度は「体重が減ってくる」こういう事があるんですね。

糖尿病の原因は、血糖値を下げる「インスリン」というホルモンの分泌量が減ってしまったり、力が落ちてしまったりするのが原因です。

そして、実は人間の体の中では、インスリンのおかげで糖分をエネルギーとして体の細胞に取り込んでくれる事で、上手く活用できているので、インスリンが仕事をしないのなら糖分を上手くエネルギーとして調理できない訳です。

こうなると、頼るものがなくなった人間の体の中では、脂肪や筋肉を分解し出す事があるんですね。これが体重減少の原因です。

「やせたからラッキー」という話ではなく、筋肉も分解されているので非常に不健康な痩せ方ですし、何より他の糖尿病の合併症がいつ起きてもおかしくない状態。

「何もしてないのにやせていくのは要注意」としっかり覚えておきましょう。

さて、足の症状から眼、尿、体重と本当に様々な症状を引き起こす糖尿病。

今回紹介した症状を放置しておくと、血管が痛んで動脈硬化が進行、心筋梗塞や脳梗塞に繋がったり、腎臓がダメージを追って「人工透析」を余儀なくされることもあります。日本の透析患者さんの中でも、糖尿病は原因の第一位。あらゆる面から油断できない病気が糖尿病なんですね。

糖尿病の足の症状を早期発見、予防する方法

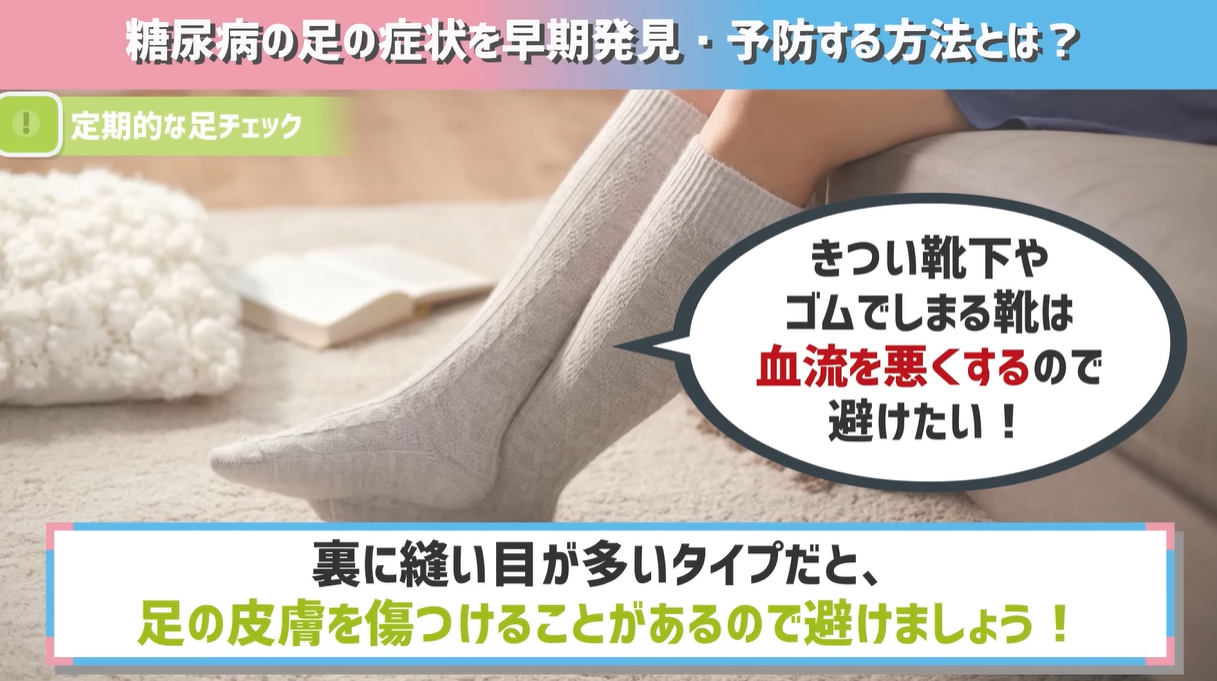

糖尿病の足の症状を早期発見、予防する方法①足のチェック

最後に自分の足をまじまじとみたのはいつか覚えていますか?記憶にない、という人がほとんどではないでしょうか。

足は目をむけないとなかなか意識し辛い場所。

毎日は難しいかもしれませんが、週に1回、あるいは月に1回は足を自分でチェック、あるいは家族の足をチェックするようにしましょう。

糖尿病がある場合は小さな傷に気づかないこともありますし、知らないうちに水虫ができていることもあるかもしれません。

また、糖尿病では足が変形しやすく、外反母趾などになりやすいので靴や靴下も大事。

きつい靴下やゴムでしまる靴は血流を悪くするため避けたいですし、裏に縫い目が多いタイプだと、足の皮膚を傷つけることがあるのでさけましょう。

勿論サイズの小さい靴だとタコから傷になりやすいのと、足の変形がある人は靴屋さんでサイズを測定して、少し余裕のある靴を選んでみてください。医療用のインソールを活用するのも良いですね。

糖尿病の足の症状を早期発見、予防する方法②生活習慣の改善

詳しくは他の記事でも紹介していますが、

- 野菜や果物をバランスの良い食事を取る

- エナジードリンク、甘い缶コーヒー、ジュースなど、砂糖がたっぷり入った飲み物を控える

- 定期的な有酸素運動で心肺機能を高める

- 肥満気味の人は食事管理と合わせてダイエットに取り組む

- 筋トレも筋肉は糖分を取り込む作用があるので効果的

- 睡眠不足も糖尿病に良くないのでしっかり7時間は寝る

こういった基本的な対策から取り組んで見ましょう。

糖尿病の足の症状を早期発見、予防する方法③年に1回の健康診断を受ける

あなたは一番最新の血糖値や、HbA1cの数値がどのくらいかわかりますか?

一度健康診断の結果を引っ張り出して確認するようにしましょう。

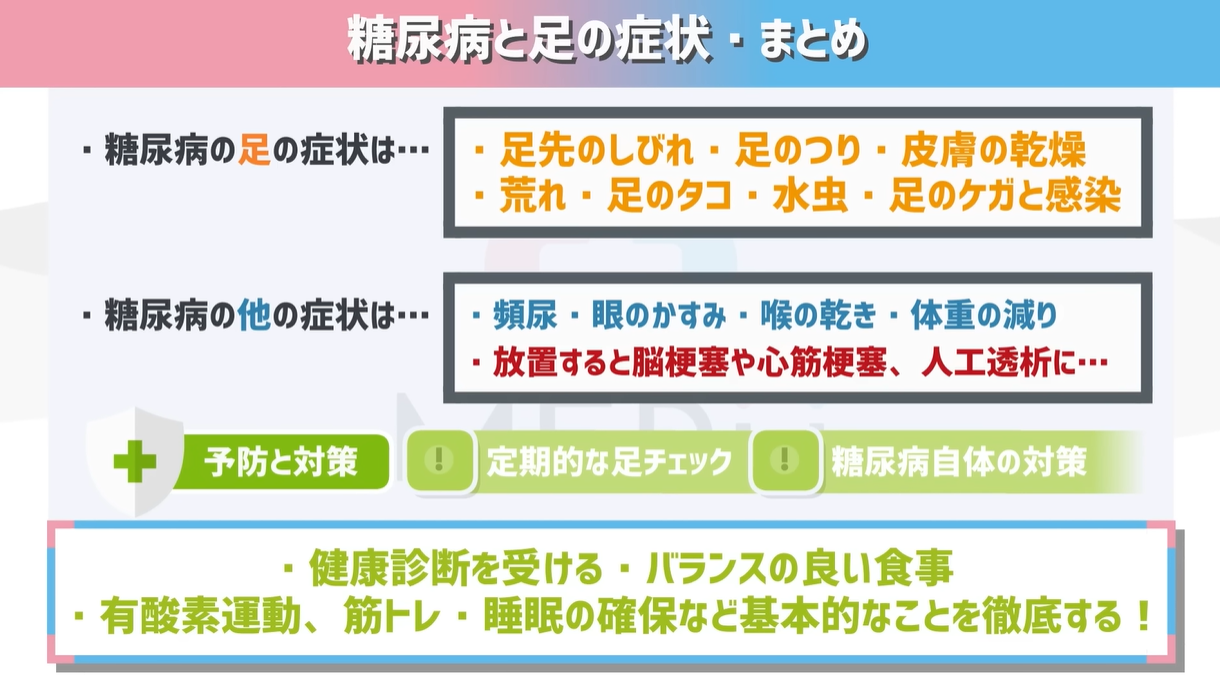

まとめ

最後に動画の大事な部分をまとめておきます。

糖尿病の足の症状には、

- 靴下の部分のしびれ

- 足のつり

- 足の皮膚の乾燥・荒れ

- 足のタコ

- 水虫

- 足のケガ、感染

このような本当に多彩な症状があること。忘れてしまった人は前半に戻って復習してみましょう。

その他にも

- 頻尿

- 眼のかすみ

- のどのかわき

- 体重の減り

といった意外な症状あり、放置すると脳梗塞や心筋梗塞、人口透析に繋がる場合もあること。

しっかりと健康診断の結果を毎年確認し、数値が上がってきている人はバランスの良い食事、有酸素運動、筋トレ、睡眠の確保など基本的なことを徹底することからはじめていきましょう。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

糖尿病や生活習慣病に関するご相談、通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!