尿路結石の原因とは?初期症状・治療や食事との関係、予防法まで医師が徹底解説!

こんにちは。ウチカラクリニック健康メディア「予防医学大辞典」です。

今回は「尿路結石」について原因や起きた時の初期症状、予防法から食事で気を付ける事まで、医師の視点から簡単に、わかりやすく解説していきます。

あなたは人生で今まで経験した中で二度となりたくない、最も痛かった出来事は何ですか?

この質問をされた時、

「ああそれはあの時、あの尿路結石の時だよ!」

こう答える人結構多いです。激しい痛みを代表する病気、といっても過言ではありません。

しかし、なぜ尿路結石が起きるのか、尿路結石ができる仕組みについて知らない人も多く、その為何回も再発してあの激烈な痛みを味わってしまう人、少なくないんですよね。

なんといっても、恐ろしい事に何も対策をしなかった時の尿路結石の再発率はその後10年でなんと50%、約半数という恐怖のエビデンスも存在します。

今回は尿路結石がどのようにしてできるのか、その原因について徹底的に医学的な解説をしていきます。

そしてその原因を理解した上で、では尿路結石を予防する為に何をしたらいいのか、症状はどのようなものがあるのか、あなたに完璧に理解してもらおうと思います。

救急の現場では、夜中に腰が痛い!という訴えで救急車を呼んで、腰を上げてうつぶせにうずまくまった状態で運ばれてくる中年男性の方を見ると、

「あ、もしかしてあの人尿路結石かもなあ..」

とまず思ってしまうくらい頻繁に遭遇する病気なんですね。

だからこそ尿路結石の辛さは、色んなパターンがありますし、なった事がある人は勿論、是非なった事のない人も激烈な痛みを予防する為に読んで頂けますと幸いです。

それでは早速解説にいってみましょう。

尿路結石とは?

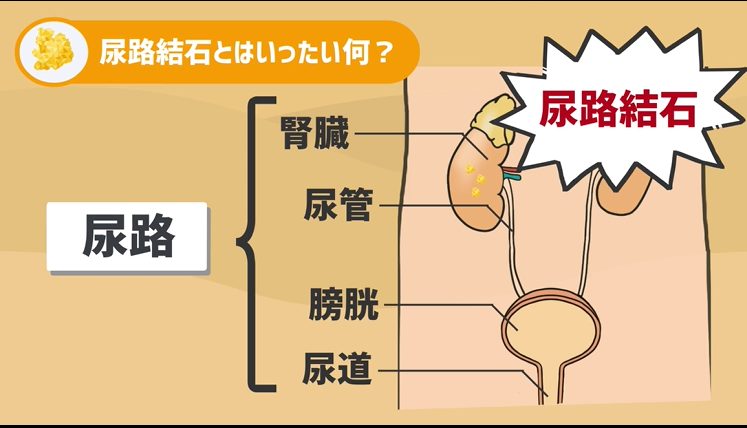

まず、「尿路結石」という言葉の意味について説明していきます。

尿路って言われて皆さんなんとなく想像つくでしょうか。

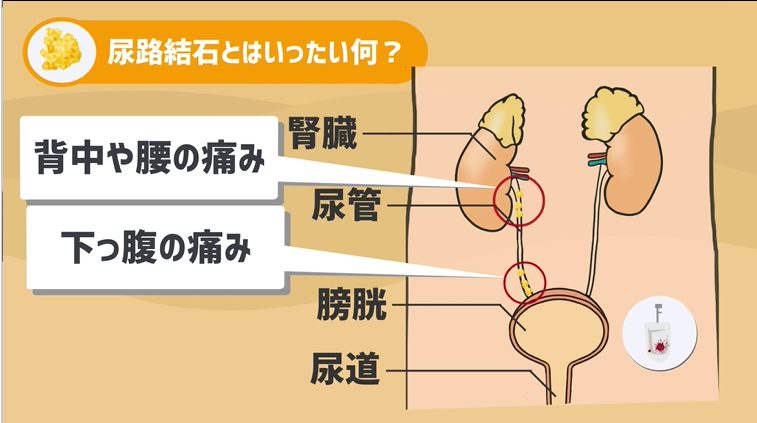

尿路のスタート地点は腎臓です。

「腎臓でおしっこが作られ、尿管、という管を通り膀胱におしっこが貯められ、尿道から体の外に排出される」

というおしっこの通り道の過程、このどこかに結石、すなわち石ができてしまう事を尿路結石、と呼ぶんですね。

尿路結石の初期症状とは?

では、尿路結石はどのような場合に症状が出るのでしょうか?

意外に知られていない事実なんですが、この結石が腎臓や膀胱にいる時には痛みなどの症状を呈する事って実は少ないんです。

ではどこに石があると痛みが出現するかというと…「尿管」なんです。

腎臓にできた石が尿の流れにそって尿管に落下して、そこでスポッとはまってしまうと、激烈な痛みが生じる、こういう仕組みになっているんですね。

まあ一般的には尿路結石という言葉の方が通じやすいのでこちらを使っていこうと思いますが、病院や救急の現場などで症状があるものはだいたい「尿管結石」と呼ぶ事が多いですね。

尿路結石の初期症状①背中や腰の痛み、下っ腹の痛み

尿路結石の症状としてはまあ最も多いのが突然の腰の痛みですね。

尿管に石がはまりこむタイミングは想定できないので、寝ている時、テレビを見ている時、お風呂に入っている時など、石の気まぐれで突然腰の今まで感じた事のない痛みが襲う場合が多いです。

尿管に落下した石が、腎臓に近い位置ではまり込むと背中や腰の痛み、膀胱に近い位置ではまりこむと下っ腹の痛みとして現れる事もあります。

尿路結石の初期症状②おしっこに血が混じる

また石が尿管を傷つけ、血尿、すなわちおしっこに血が混じる事もあるんですよね。

基本的には血が混じるだけというよりは、激烈な腰の痛みとともに血尿が出る場合が多いです。

もう尿管結石の痛みは大の大人がのたうち回って歩けなくなってしまう事も多いので、そうなると救急車を呼ぶしかない!という事で夜中に救急搬送される方も多いんです。

尿路結石の治療は?手術はするの?

尿路結石の検査の方法とは?

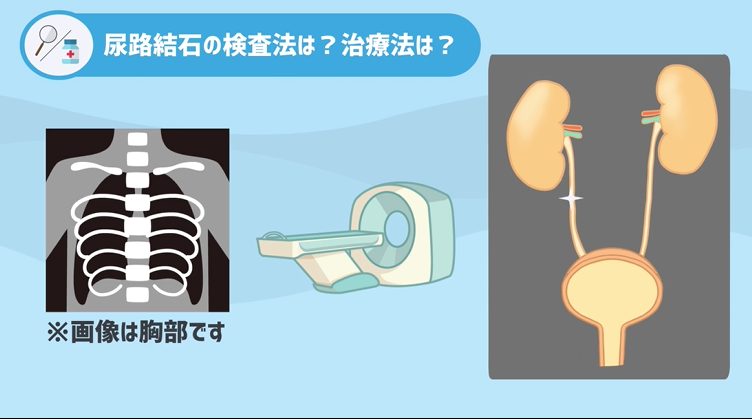

そしていざ救急車で運ばれてきて検査をしましょうという場合は、まずする事が多いのは、腰に超音波をあてる事なんです。

こうする事で何がわかると思いますか?

尿管結石の人は尿管に石がスポッとはまっているので、おしっこが通れないですよね。

そうなると、せきとめられたおしっこが上流で溜まっていってしまい、腎臓の内部の部分がふくらんできてしまうんです。

医学用語で「水腎症」という状態なんですね。

この水腎症があるかないかを超音波で確認できます。

またお腹のレントゲンやCTを撮影して、尿管の中にきらりと光る石をはっきり確認する事もありますね。

尿路結石の治療の方法は?

そして治療はどうするのでしょうか?

尿路結石の治療①痛み止めを併用しつつ、水を飲む

尿管結石の場合はまあ基本的にはまず痛みが一番の問題なので痛み止めを飲んだり、痛みが激しい時は坐薬として入れたりして痛みをまぎらわします。

その上でひたすら水分を取って頂き、一刻も早く石が押し出されて膀胱にたどり着くのを一生懸命待つという事になります。大体一日2L以上が目安ですね。

先ほど説明したように、石が膀胱に落ちてしまえば痛みがなくなるので、ゴールである膀胱に石を到達させるためひたすら水を飲みまくって下さい。その後は排尿の時に石がおしっこと一緒にコロンと出ていく事でしょう。

ただ、それでも石が大きいと自然に落ちない場合もあるんです。

そういう時は残念ながら水を飲む意外の対策が必要になります。

石の種類によっては結石を溶かし出すお薬が出される場合もありますし、他ではちょっと大がかりな治療法が存在します。

尿路結石の治療②「衝撃波」を使った処置を行う

例えばなんと衝撃波を使った治療法があります。

具体的にどういう治療かと言いますと、体の外から、腰の部分に衝撃波を何千回も与える事で、雨だれ石をも穿つのごとく大きな石が細かく粉砕される事でスムーズに流れていってくれるという、

「体外衝撃波砕石術(ESWL)」と呼ばれる方法があります。

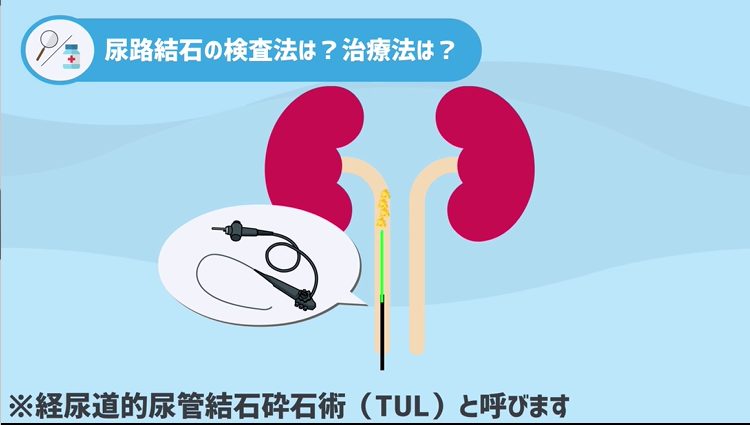

尿路結石の治療③「レーザー」を使った処置を行う

またはレーザーを使った治療もあります。

この治療では陰部から細い細い内視鏡を挿入していき、おしもの側から敵である尿管に居座る結石と対峙します。

そしてレーザーを結石にあてて石を細かくし、そのまま内視鏡を使って石を回収してくる、こういう治療もあるんですね。

「経尿道的尿管結石砕石術(TUL)」と呼びます。

まあただとにかく尿路結石、特に一度なった人はできるだけ再発予防をしていきたい所ですよね。

ではなぜそんな尿路結石ができてしまうのか、そして予防法はどんなものがあるのか、一緒に見ていきましょう。

尿路結石の原因とは?予防法は?

では尿路結石ができる原因と予防法についてみていきましょう。

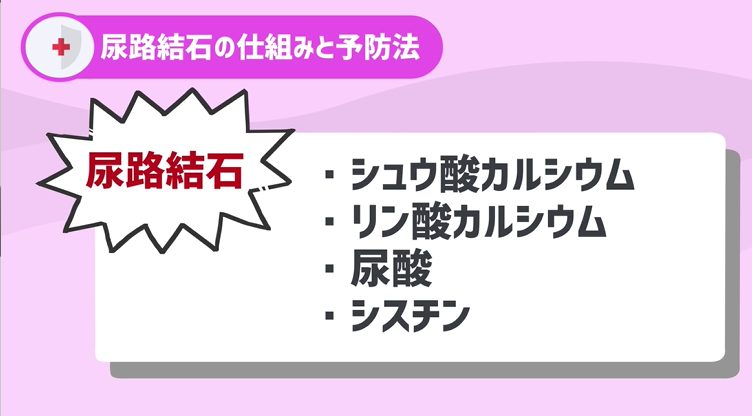

まずそもそも、尿路結石、と一口にいうものの、石の成分の種類、って様々なんです。

例えば、ちょっと聞きなれないかもしれませんが

・シュウ酸カルシウム

・リン酸カルシウム

・尿酸

・シスチン

などなど…このように色んな石の出来かたがある、まずこれを理解してください。

尿路結石の原因①シュウ酸

その上で、一番多い、9割以上を占めるのが、シュウ酸カルシウムなどの、カルシウム結石なんですね。

シュウ酸という成分を含んだ食べ物を摂取して、腸からシュウ酸が吸収され、腎臓にたどり着き、そこでカルシウムと結合して石ができる、こういう仕組みで尿路結石が完成します。

なのでシュウ酸を多く含んだ食べ物をあまり食べ過ぎると石が出来るリスクが上がってしまう恐れがあります。

ではシュウ酸が多い食べ物ってどのようなものなのかというと、最も多い部類なのが、、、ホウレンソウなんです。

また

・キャベツ

・ブロッコリー

・レタス

・カリフラワー

なんかもまあまあ多いですね。

なので結石のできやすい人はこれらの食べ物を減らす、という手もあるかもしれませんが、ただこのあたりの食べ物は基本的にはイメージの通り健康に良いんですね。なので、全く食べないのもちょっと微妙です。

そこで、一つ良い調理法があります。それはゆでる事なんです。

シュウ酸は「水溶性」の成分、要するに水に溶けやすいんです。

なので、ゆでる事で、シュウ酸が水に溶けてくれて、そのおかげでシュウ酸を減らした状態で摂取する事ができます。

是非これらの食べ物を食べる際は、ゆでる事をおススメします。

尿路結石の原因②カルシウムの摂取不足

また、もう一つの原因は、「カルシウムの摂取不足」です。

「は?いやいや、石の成分がカルシウムなんだから、カルシウムを摂取しない方が石ができにくいに決まってるでしょ!何言ってるんですか?」

と思われるかもしれません。

確かに昔は医学界でもカルシウム少ない方が良いって言われてた時代もありました。

ところが実際は逆なんです。

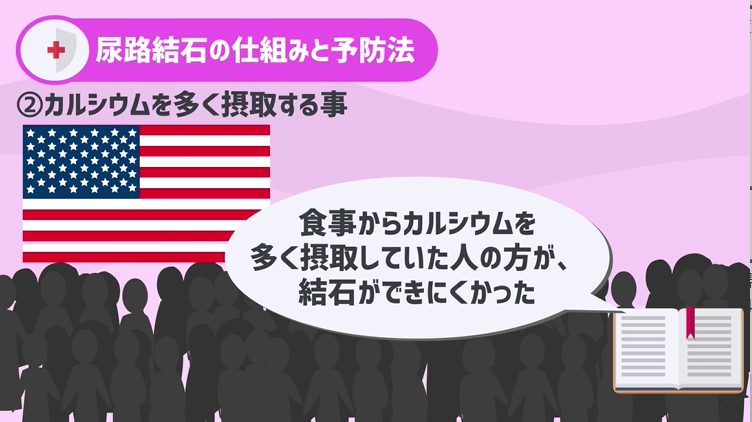

9万人のデータを対象にしたアメリカの研究でも、食事からカルシウムを多く摂取していた人の方が、結石ができにくかった、というデータも出ています。

一体どうしてなんでしょうか?

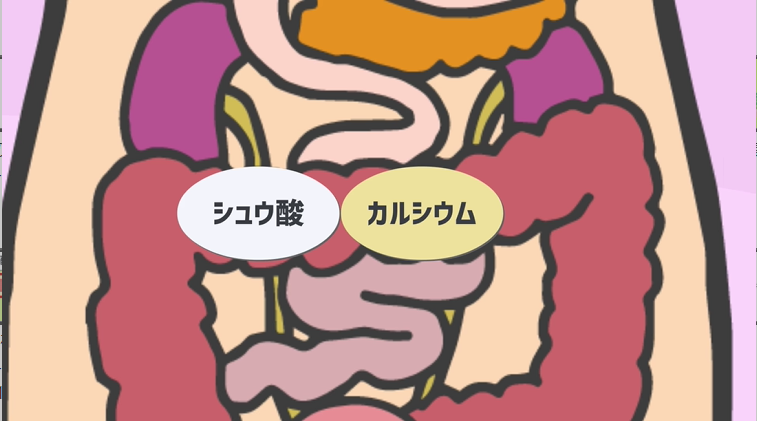

この仕組みとしては、先ほど説明したように、シュウ酸は腸で、まず吸収され腎臓に運ばれます。

しかし、カルシウムを多く摂取すると、腸の中でシュウ酸とカルシウムが腎臓に行く前に先に出会ってくれて、そこで結合してくれるんですね。そうすると、そのまま腸のルートを使って便として排出されるため、腎臓の方ではシュウ酸カルシウムの尿路結石ができにくくなる、こういう仕組みなんです。

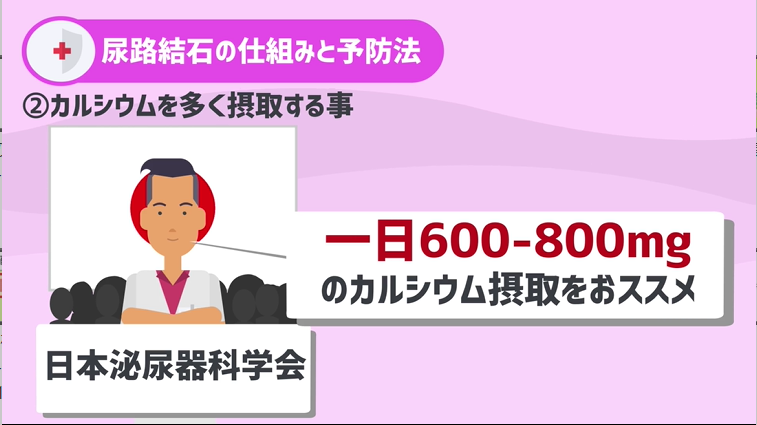

日本泌尿器科学会でも一日600-800mgのカルシウム摂取をおススメしているんですね。

国民健康栄養調査によると、日本人はそもそもカルシウムの摂取量が推奨摂取量よりも少ないとされていますし、カルシウムの摂取は意識していきましょう。

尿路結石の原因③クエン酸の摂取量が少ない

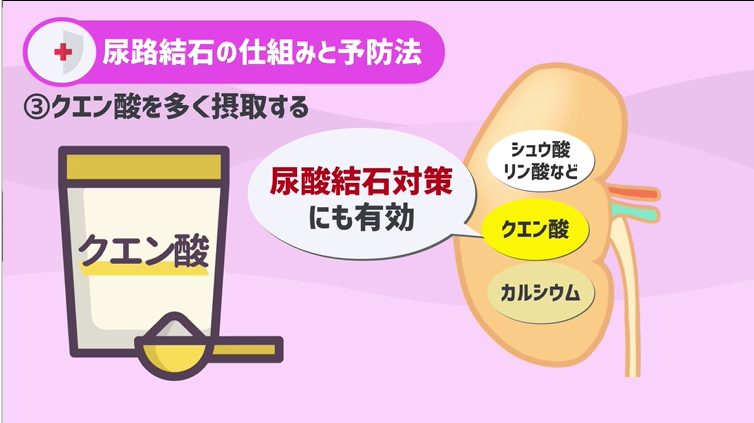

そして最後に、クエン酸の摂取量が少ない事も原因となります。

というよりは、摂取量を増やした方が予防効果が期待できます。

先ほどはカルシウムは腸の中でシュウ酸と結合してくれて便として排出される、と解説しましたが、一方でクエン酸は尿の中でカルシウムと結合してくれるんですね。

尿の中でカルシウムがシュウ酸やリン酸と結合すると結晶化してしまい、石になってしまう反応にクエン酸がガッと割って入る事で、結石予防になるんです。

またクエン酸は尿酸結石対策にも有効です。

尿酸値が高い人は尿酸結石という種類の石ができるリスクがあるんですが、この尿酸結石は、尿が酸性の状態に近いほどできやすくなってしまいます。

クエン酸はこの尿の環境を、反対にアルカリ化してくれるので、尿酸が石にならず、溶けやすい環境を作ってくれるんですね。

クエン酸は、例えば

・梅干し

・レモン

・カシス

といったような、言葉を聞いただけですっぱくしまうような食べ物に多く含まれています。

こういった食べ物を多く摂取する事は非常に有効でしょう。

また、尿酸結石に関していえば、とにかく尿酸値を下げておく事が非常に大事ですので、普段から尿酸値が高いと言われている人はしっかり対策をしておきましょう。

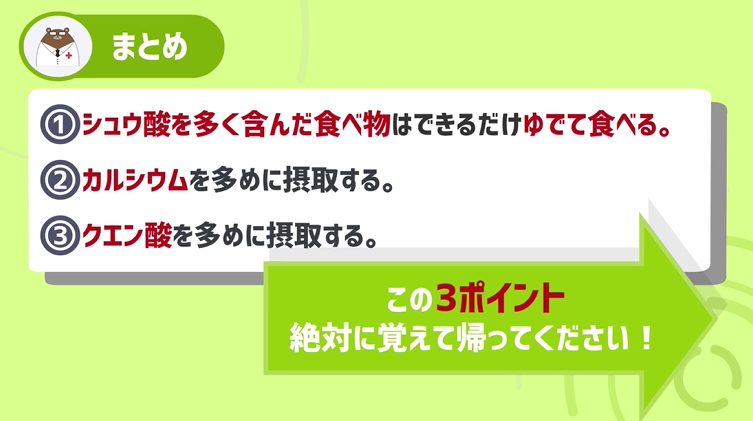

尿路結石の原因・予防法 まとめ

今回をまとめると、尿路結石対策としては、

①シュウ酸を多く含んだ食べ物はできるだけゆでて食べる。

②カルシウムを多めに摂取する。

③クエン酸を多めに摂取する。

この3点は絶対に覚えて帰って下さいね。

もしかしたら激痛から身を守る予防医学として役立ってくれるかもしれません。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、

忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国対応も可能です)

近くのクリニックに受診するか迷うような症状でも、

まずはお気軽にオンライン健康相談外来でご相談ください。

公式LINEは、

①お悩みの相談ができるAIによるWeb問診機能

②LINEで自分の体の健康知識が学べる「家庭の医学」

③オンライン診療がいつでも予約できる機能

など様々な機能が利用できるいわば「LINEのミニクリニック」です。

こちらから健康情報を頻繁に送る事はありませんので、是非お気軽に登録して自由にポチポチご活用下さい。

期間限定の特別特典

書籍「40歳の予防医学」から一部コンテンツの編集版を無料でプレゼントできる事になりました!

そしてこの度、クリニックオープン記念として、出版社に無理をいって特別に許可を頂き、

LINEに登録して頂いた全員に、書籍「40歳からの予防医学」の中から

①年齢別やるべきことリスト

②すぐ病院にいくべき15の症状

③正しい医療情報を見抜く3つのコツ

④生活習慣やることリスト100

を無料でプレゼントできる事になりました!

是非こちらだけでも利用して普段の生活に活かして頂けますと幸いです。