「日中、何度もトイレに立つ」「夜中に尿意で目が覚めて、ぐっすり眠れない」そんな頻尿の症状に悩んでいませんか?

頻尿は、日常生活の質を大きく低下させるだけでなく、何らかの病気が隠れているサインかもしれません。この記事では、頻尿の症状や原因、検査方法から治療、ご自身でできる対策まで、わかりやすく解説します。

ご自身の症状と照らし合わせ、適切な対処法を見つけるための一助となれば幸いです。

頻尿・尿漏れのお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

泌尿器科のオンライン診療

頻尿とは?よくある症状と原因

頻尿は、多くの人が一度は経験する身近な症状です。しかし、「どのくらいの回数からが頻尿なの?」「なぜ急にトイレが近くなるの?」といった疑問をお持ちの方も多いでしょう。ここでは、頻尿の定義から、具体的な症状、そして考えられる原因について詳しく掘り下げていきます。

頻尿とは?

頻尿とは、排尿の回数が通常より多い状態を指します。

医学的に「1日に〇回以上」という明確な定義はありませんが、一般的に日中の排尿回数が8回以上、または夜間に排尿のために1回以上起きる「夜間頻尿」がひとつの目安とされています。

ただし、これはあくまで目安です。水分を多く摂れば尿の回数が増えるのは自然な生理現象ですが、そうでなくてもご自身が「回数が多くてつらい」と感じていれば、それは治療を検討すべき頻尿と言えます。

⇩夜間頻尿の原因・予防については⇩

⇩こちらの記事をチェック⇩

頻尿でよくある症状

頻尿の主な症状は排尿回数の増加ですが、それに伴って以下のような症状が現れることも少なくありません。

- 昼間頻尿: 日中の排尿回数が異常に多い(目安として8回以上)。

- 夜間頻尿: 就寝後、排尿のために1回以上起きなければならない。

- 尿意切迫感: 突然、我慢できないほどの強い尿意を感じる。

- 切迫性尿失禁: 尿意切迫感と同時に、トイレまで間に合わずに尿が漏れてしまう。

- 残尿感: 排尿した後も、まだ尿が膀胱に残っているようなスッキリしない感覚がある。

- 排尿時痛: 排尿するときに、痛みや焼けるような感覚がある。

これらの症状は、数週間から数ヶ月にわたって続くこともあり、生活の質(QOL)を著しく低下させる原因となります。

頻尿の原因

頻尿は、ひとつの原因だけでなく、複数の要因が複雑に絡み合って起こることが多いです。

心因性頻尿

不安や緊張といった強いストレスは、体の働きをコントロールする自律神経のバランスを乱します。

自律神経が乱れると、膀胱が過敏になってしまい、尿が十分に溜まっていなくても脳が「トイレに行け」という指令を過剰に出してしまいます。これを「心因性頻尿」と呼びます。

特に体に異常が見つからないのに頻尿が続く場合は、ストレスケアも重要になります。

水分の過剰摂取

水やお茶、アルコール、カフェイン飲料などを多く飲むと、尿量が増えて頻尿になります。特にカフェインやアルコールは利尿作用があるため頻尿の原因になりやすいです。

加齢

本来、私たちの体は睡眠中に尿量を減らすホルモン(抗利尿ホルモン(バソプレシン))を分泌し、夜間はあまり尿が作られないようになっています。 しかし加齢により、このホルモンの働きが鈍くなります。その結果、夜でも日中と同じように尿が作られてしまい、トイレに起きる回数が増えます。

また、膀胱は尿を溜めるために風船のようになっています。若い頃はこの風船が柔らかく、たくさん尿を溜められます。 しかし加齢で風船が硬くなり、伸び縮みしにくくなります。そのため、少しの尿が溜まっただけでも「いっぱいだ」と脳が勘違いし、すぐに尿意を感じてしまいます。

病気や薬の影響

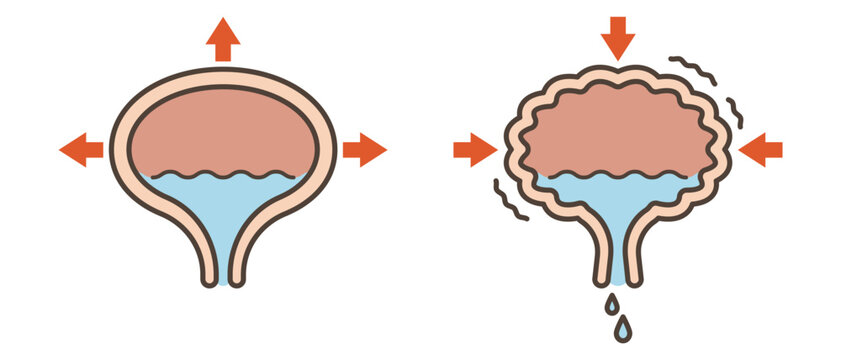

- 過活動膀胱(OAB): 膀胱が過敏になり、尿が十分に溜まっていなくても、自分の意思とは関係なく膀胱が収縮し、急な強い尿意(尿意切迫感)を生じる病気です。

- 前立腺肥大症※男性: 加齢とともに前立腺が大きくなり、尿道を圧迫することで、頻尿、残尿感、尿の勢いの低下などを引き起こします。

- 膀胱炎: 細菌が膀胱に侵入して炎症を起こす病気です。頻尿のほか、排尿時痛や残尿感を伴うことが多く、特に女性に多く見られます。

- 骨盤臓器脱※女性: 出産や加齢などが原因で骨盤底筋が緩み、子宮などが下がってきて膀胱を圧迫することで頻尿や尿漏れが起こります。

- 糖尿病: 血糖値が高い状態が続くと、それを排出しようとして尿量が増加し、頻尿になります。

- 高血圧の薬(利尿薬): 降圧剤の一種である利尿薬の副作用として、尿量が増え頻尿になることがあります。

妊娠中・生理中

女性特有の体の変化も、頻尿の大きな原因となります。

妊娠中は大きくなる子宮が膀胱を直接圧迫するため、物理的にトイレが近くなります。また、ホルモンバランスの変化や、体内の血液量が増加することも頻尿の一因です。

生理中も骨盤内のうっ血や、体を冷えから守ろうとするホルモンの影響で膀胱が刺激され、頻尿になることがあります。

これらは一時的な生理現象であることが多いですが、症状が辛い場合や、排尿時痛など他の症状を伴う場合は、我慢せずに婦人科や泌尿器科に相談しましょう。

女性の頻尿で多い原因は、「膀胱炎」「過活動膀胱」「骨盤底筋の緩み」。

50歳以上の男性の場合、最も多い原因は「前立腺肥大症」です。

近年は良い治療薬が多く出ていますので、男女共の「年齢のせい」と諦めずに泌尿器科へ相談してください。

頻尿の検査|セルフチェックも可能

頻尿の原因を正確に特定するためには、医療機関(泌尿器科)での検査が不可欠です。しかし、受診する前にご自身で症状を把握するためにできることもあります。それが「排尿日誌」です。

病院では、まず問診で症状や既往歴、生活習慣などを詳しく聞き、必要に応じて以下のような検査を行います。

排尿日誌

2~3日間、「いつ(時刻)」「どれくらいの量(排尿量)」の尿が出たか、そして「何を」「どれくらい」飲んだか(水分摂取量)を記録するものです。客観的なデータとして診断の大きな手がかりになります。

尿検査

尿に血や細菌、糖などが混じっていないかを調べ、膀胱炎や糖尿病などの可能性を探ります。

超音波(エコー)検査

腎臓や膀胱、前立腺(男性の場合)に異常がないか、また排尿後に膀胱内に尿が残っていないか(残尿量)を痛みなく確認できます。

これらの基本的な検査で診断が難しい場合は、尿の勢いを調べる「尿流測定検査」や、膀胱の働きをより詳しく調べる「膀胱内圧測定検査」といった専門的な検査を行うこともあります。

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!

「治療を始めたいけど受診がめんどう」「仕事が忙しくて、平日に病院に行く時間がない」

そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。

オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。

保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!

\ オンライン診療の3つのメリット /

①自宅で完結、待ち時間ゼロ

予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。

24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!

診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。

薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。

③感染リスクなし

病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。

頻尿の治療方法

頻尿の治療は、その原因となっている病気や症状の程度に応じて、いくつかの方法を組み合わせて行われます。生活習慣の見直しや行動療法から始め、改善が見られない場合には薬物療法が選択されます。

病院では、検査結果に基づいて診断を行い、治療方針を決定します。治療の基本は、原因疾患の治療と、症状を緩和するための薬物療法です。特に、過活動膀胱や前立腺肥大症による頻尿では、薬物療法が中心となります。

頻尿の飲み薬【膀胱炎などの「感染症」が原因の場合】

細菌感染によって膀胱に炎症が起きている場合は、原因菌を叩くための抗菌薬(抗生物質)が処方されます。

クラビット錠500mg

ニューキノロン系と呼ばれる抗菌薬で、幅広い細菌に効果を示します。

詳しい解説はこちら

→クラビット錠500mg

バクタ配合錠

2種類の有効成分を配合した抗菌薬で、膀胱炎の治療に長年使用されています。

詳しい解説はこちら

→バクタ配合錠

頻尿の飲み薬【「過活動膀胱(OAB)」が原因の場合】

膀胱が過敏になり、自分の意思とは関係なく収縮してしまう「過活動膀胱」には、膀胱の異常な収縮を抑えたり、尿を溜める機能を助けたりする薬が使われます。

ベシケア錠

膀胱の過剰な収縮を抑える「抗コリン薬」です。急な尿意や尿漏れの改善が期待できます。

水なしでも飲めるOD錠(口腔内崩壊錠)は、外出先でも便利です。

詳しい解説はこちら

→ベシケア錠

ベタニス錠50mg

膀胱をリラックスさせて尿を溜められる量を増やす「β3(ベータスリー)作動薬」です。

従来の抗コリン薬に多い「口の渇き」や「便秘」といった副作用が少ないのが特徴です。

詳しい解説はこちら

→ベタニス錠50mg

頻尿の飲み薬【「前立腺肥大症」が原因の場合】※男性

加齢とともに前立腺が大きくなり、尿道を圧迫することが原因の頻尿には、主に2つのタイプのお薬が使われます。

タムスロシン塩酸塩

前立腺や尿道の緊張を緩める「α1(アルファワン)遮断薬」です。

尿の通り道を広げることで、尿の勢いを改善し、頻尿や残尿感を和らげます。

詳しい解説はこちら

→タムスロシン

アボルブカプセル

男性ホルモンに働きかけ、肥大した前立腺そのものを少しずつ小さくする「5α還元酵素阻害薬」です。

効果が出るまでに少し時間がかかりますが、根本的な原因にアプローチする薬です。

詳しい解説はこちら

→アボルブカプセル

頻尿の飲み薬【漢方薬】

特定の病気だけでなく、加齢に伴う体力低下や体の冷え、むくみなどが頻尿に関わっている場合、漢方薬が選択されることもあります。

牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)

特に高齢者の方で、足腰の痛みやしびれ、疲れやすさを伴う頻尿・夜間頻尿によく用いられる漢方薬です。体を温め、水分代謝を整える働きがあります。

詳しい解説はこちら

→牛車腎気丸

市販薬で治療する場合の注意点

近年、ドラッグストアでも頻尿・残尿感を改善する市販薬が販売されています。

しかし、これらの市販薬は、過去に医師から過活動膀胱と診断されたことがある人などを対象としており、誰にでも効果があるわけではありません。

特に、男性や、排尿時の痛みなど他の症状がある場合は、自己判断での使用は危険です。頻尿の原因は様々であり、原因に合わない薬を使っても効果がないばかりか、 根底にある病気の発見を遅らせてしまう可能性があります。

初めての症状で悩んでいる場合は、まず泌尿器科を受診し、正確な診断を受けることが最も重要です。

頻尿の予防とセルフケア

頻尿は、日々の生活習慣を見直すことで、症状の予防や緩和が期待できます。

過活動膀胱や前立腺肥大症といった病気が原因の場合でも、これからご紹介するセルフケアを治療と並行して行うことで、より高い効果が見込めます。

水分の「量」と「タイミング」

頻尿を恐れて水分を極端に減らすと、脱水や熱中症のリスクがあるだけでなく、尿が濃縮されてかえって膀胱を刺激したり、膀胱炎の原因になったりします。

大切なのは「適切な量」を「適切なタイミング」で摂ることです。

夜間頻尿を防ぐため、就寝する2〜3時間前からは水分摂取を控えるようにしましょう。また、一度に大量に飲むと、急激に尿意をもよおします。コップ1杯程度を、1日に6〜8回に分けてこまめに飲むのが理想です。

膀胱を刺激する飲食物を避ける

特定の飲食物は、膀胱を直接刺激したり、利尿作用によって尿量を増やしたりします。次のようなものに心当たりのある方は、摂取量や時間帯を見直してみましょう。

- 利尿作用のあるもの: カフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶、エナジードリンクなど)、アルコール

- 膀胱を刺激するもの: 炭酸飲料、柑橘類などの酸味の強い果物、トマト、香辛料の多い食事

- その他: 塩分の摂りすぎは、体の水分バランスを崩し、喉が渇いて水分摂取量が増える原因になります。減塩を心がけることも大切です。

体を温めて「冷え」を防ぐ

体が冷えると、膀胱の周りの筋肉が収縮・緊張し、膀胱が刺激されて尿意を感じやすくなります。特に下半身の冷えは頻尿に直結するため、体を温める工夫を生活に取り入れましょう。

腹巻きやレッグウォーマー、厚手の靴下などを活用し、腰回りや足元を冷やさないようにしましょう。体を締め付ける服装は血行を悪くするので避けるのがベターです。

入浴もシャワーだけで済ませず、ぬるめのお湯にゆっくり浸かって体を芯から温めましょう。温かいスープや飲み物などを意識して摂るようにするのもオススメです。

膀胱のコントロール力を高めるトレーニング

適度な運動は全身の血行を促進し、体の冷えを改善します。それに加え、膀胱の機能をサポートする2つのトレーニングを習慣にすることで、より高い効果が期待できます。

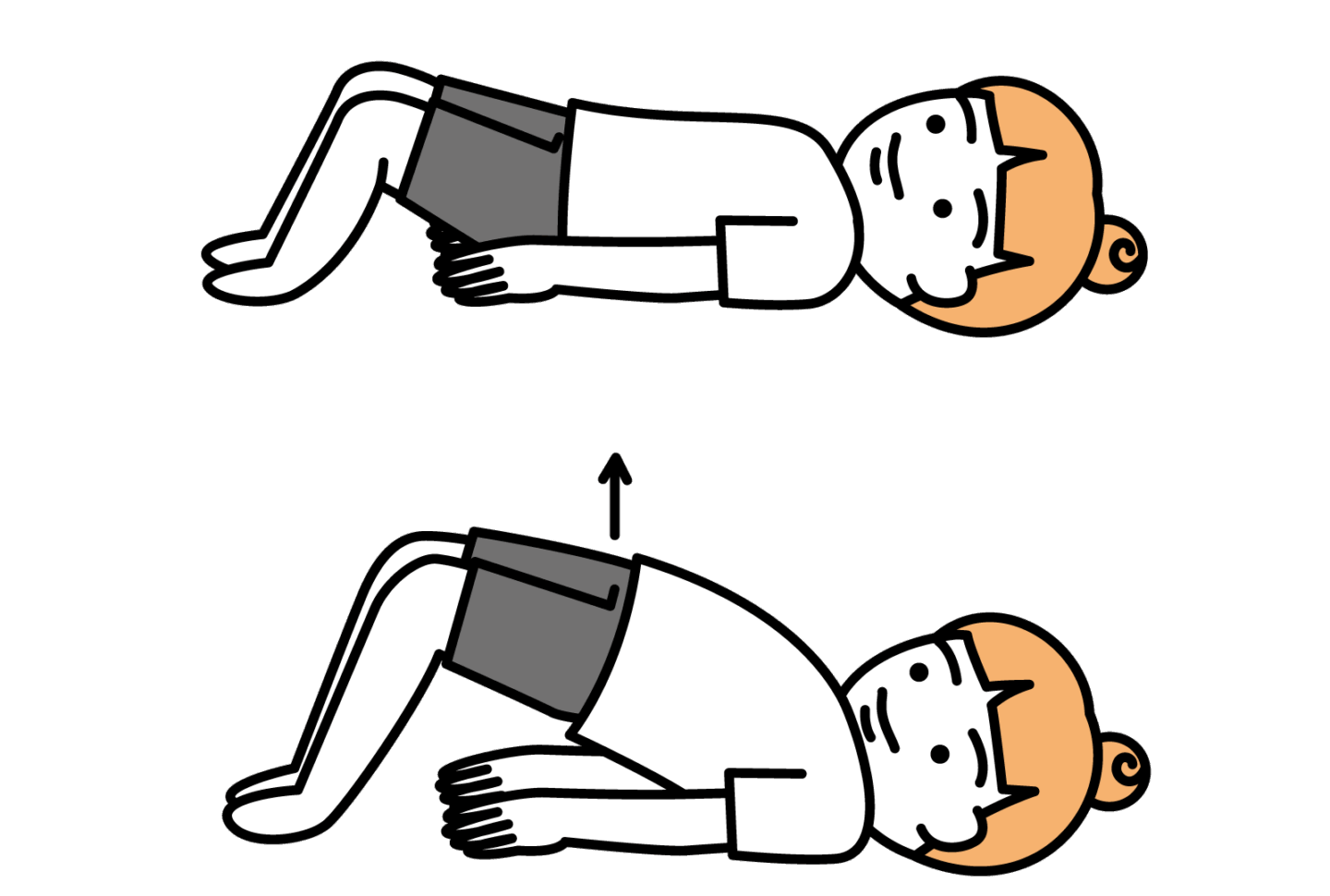

骨盤底筋トレーニング

骨盤底筋は、膀胱や尿道を支え、尿道を締める役割を持つ重要な筋肉です。この筋肉を鍛えることで、急な尿意や尿漏れの改善が期待できます。

- 仰向けに寝て、膝を軽く立てます。

- お尻の穴や膣を、きゅーっと5秒間かけてゆっくり締めます。

- その後、5秒間かけてゆっくりと力を抜きます。

- この動作を10回ほど繰り返します。1日に数セット行うのが理想です。

膀胱訓練

これは、尿意を感じてもすぐにトイレに行かず、少しだけ我慢する習慣をつける訓練です。過活動膀胱による尿意切迫感に悩む方に特に有効です。

最初は5~10分から始め、無理のない範囲で徐々に排尿間隔を延ばしていくことで、膀胱に尿を溜める容量を増やし、尿意をコントロールする感覚を取り戻していきます。

規則正しい生活で自律神経を整える

ストレスや睡眠不足、疲労は、体の機能をコントロールする自律神経のバランスを乱します。自律神経が乱れると、膀胱が過敏になってしまい、頻尿を引き起こすことがあります。

十分な睡眠、バランスの良い食事、趣味やリラックスできる時間を持つなど、心身の健康を保つことが、膀胱の正常な働きを維持することにも繋がります。

また、便秘になると、腸が膀胱を圧迫して頻尿の原因になることもあります。食物繊維を多く摂るなどして、お通じを整えることも意識しましょう。

頻尿に対するよくある質問

頻尿について、多くの方が抱く疑問や不安にお答えします。

ご自身の状況と照らし合わせて、解決のヒントを見つけてください。

トイレが近いと感じたら、何科を受診すればよいですか?

まずは泌尿器科を受診するのが一般的です。泌尿器科は尿に関する専門家であり、頻尿の原因となる膀胱や前立腺などの病気を的確に診断してくれます。

女性で、婦人科系の病気も気になる場合は婦人科でも相談可能です。また、かかりつけの内科で相談し、必要に応じて専門医を紹介してもらうという方法もあります。

頻尿を放置すると、どうなりますか?自然に治りますか?

一時的な水分過多や体の冷えによる頻尿は自然に治ることもあります。しかし、症状が続く場合は注意が必要です。

過活動膀胱や前立腺肥大症などの病気が進行してしまうほか、背景に糖尿病や高血圧、まれに膀胱がんといった重篤な病気が隠れている可能性も否定できません。症状が気になる場合は必ず医療機関を受診してください。

ストレスでトイレが近くなるのはなぜですか?

不安や緊張といった強いストレスは、体の働きをコントロールする自律神経のバランスを乱します。

自律神経が乱れると、膀胱が過敏になってしまい、尿が十分に溜まっていなくても脳が「トイレに行け」という指令を過剰に出してしまいます。これを「心因性頻尿」と呼びます。特に体に異常が見つからないのに頻尿が続く場合は、ストレスケアも重要になります。

受診や治療にかかる費用はどのくらいですか?

健康保険(3割負担)が適用された場合、初診で問診、尿検査、超音波検査などを行うと、3,000円~7,000円程度が一般的な目安です。

治療が始まると、これに加えて薬代(1ヶ月あたり1,500円~3,000円程度)がかかります。

頻尿の薬はネットやドラッグストアで買えますか?

一部の過活動膀胱の症状を改善する市販薬(要指導医薬品・第1類医薬品)が販売されています。しかし、購入の際には薬剤師からの説明が必要であり、使用できる人が限られています。

安全かつ効果的な治療のためには、ドラッグストアに直行するのではなく、まずは医師の診断を受けることを強く推奨します。

治療期間はどのくらいですか?

急性膀胱炎などであれば数日~1週間程度で改善しますが、過活動膀胱や前立腺肥大症などの慢性的な病気が原因の場合、症状をコントロールするために数ヶ月から年単位の長期的な治療が必要になることも少なくありません。

頻尿に効く食べ物や飲み物はありますか?

特定の食べ物で頻尿が治る、というものはありません。むしろ、避けるべきものを知ることが重要です。

利尿作用のあるカフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶)やアルコール、膀胱を刺激する香辛料や酸味の強い柑橘類、炭酸飲料などは控えめにすると症状が和らぐことがあります。水分補給は、利尿作用のない麦茶やほうじ茶などがおすすめです。

頻尿はオンライン診療でも診察できますか?

はい、可能です。多くのクリニックで頻尿に関するオンライン診療が行われています。問診を通じて症状を詳しく聞き、薬の処方を受けることができます。

ただし、医師が対面での検査(尿検査や超音波検査など)が必要と判断した場合は、来院を指示されることもあります。

頻尿かも?気になる場合はウチカラクリニックに相談を

頻尿は、生活習慣の見直しやトレーニングといったセルフケアで、改善が期待できる症状です。しかし、その原因は様々で、自己判断で放置するのは危険です。症状が続く場合は、まず専門医に相談し、原因をはっきりさせることが快適な毎日を取り戻すための第一歩となります。

とはいえ、「忙しくて病院に行けない」「対面での相談は少し抵抗がある」と感じる方もいるでしょう。

ウチカラクリニックなら、ご自宅からオンラインで頻尿の専門的な診察・治療が可能です。原因に合わせたお薬の処方もできます。

朝までぐっすり眠れる快適な毎日を取り戻すため、その第一歩をウチカラクリニックと一緒に踏み出しませんか?まずはお気軽にご相談ください。

頻尿・尿漏れのお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

泌尿器科のオンライン診療

この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師

森 勇磨

経歴

東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)

YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。