急に38℃以上の熱が出たとき、「ただの風邪かな?」「もしかしてインフルエンザ?」と不安に思った経験は誰にでもあるでしょう。

特に、これから冬のシーズンを迎えるにあたり、ご自身やご家族の健康を守るために、インフルエンザについて正しく知っておくことは非常に重要です。

この記事では、インフルエンザの基本的な知識から、症状の経過、具体的な治療法や予防策、そして学校や会社をいつまで休むべきかまで、医師があなたの疑問にすべてお答えします。

この記事を読めば、インフルエンザの全体像がわかり、いざという時に慌てず適切に行動できるようになりますよ。

インフルエンザの治療なら

ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

発熱外来(コロナ・インフルエンザ・風邪など)のオンライン診療

インフルエンザとは?普通の風邪との違い

まず、インフルエンザと普通の風邪(感冒)の違いを明確に理解しておきましょう。どちらもウイルスによる感染症ですが、その症状や重症化リスクは全く異なります。

| 項目 | インフルエンザ | 普通の風邪 |

|---|---|---|

| 原因 | インフルエンザウイルス | ライノウイルス、コロナウイルスなど様々 |

| 発症 | 急激 | ゆるやか |

| 主な症状 | 38℃以上の高熱、頭痛、強い倦怠感、筋肉痛・関節痛など全身症状が強い | 喉の痛み、鼻水、くしゃみ、咳など喉や鼻の症状が中心 |

| 重症化リスク | 高い(肺炎、脳症などを合併することも) | 低い |

| 流行時期 | 主に冬期(12月~3月) | 通年 |

このように、インフルエンザは「急激な高熱」と「強い全身症状」が特徴です。

特に、高齢者や子ども、持病のある方は重症化しやすいため、「ただの風邪」と軽視せず、適切な対処が必要です。

インフルエンザの症状と経過|何日目がピーク?

インフルエンザに感染すると、以下のような経過をたどるのが一般的です。

発症~3日目

急な高熱(38℃以上)、悪寒、激しい頭痛、そして体の節々が痛む関節痛・筋肉痛、強い倦怠感といった全身症状がピークを迎える、最もつらい時期です。

4~5日目

高熱や全身症状は徐々に和らいできますが、それに代わって咳、喉の痛み、鼻水といった呼吸器系の症状が目立つようになります。

6~7日目以降

多くの場合、熱は平熱に戻り、症状も軽快して回復に向かいます。

ただし、個人差も大きく、途中で一度熱が下がったように見えて、再び発熱する「二峰性発熱」が見られることもあります。

インフルエンザの原因と感染経路

インフルエンザは、「インフルエンザウイルス」に感染することで発症します。

冬に流行する季節性インフルエンザは、主にA型とB型という種類のウイルスが原因です。

主な感染経路は以下の2つです。

飛沫感染

感染した人の咳やくしゃみ、会話などで飛び散るウイルスを含んだしぶき(飛沫)を、口や鼻から吸い込むことで感染します。

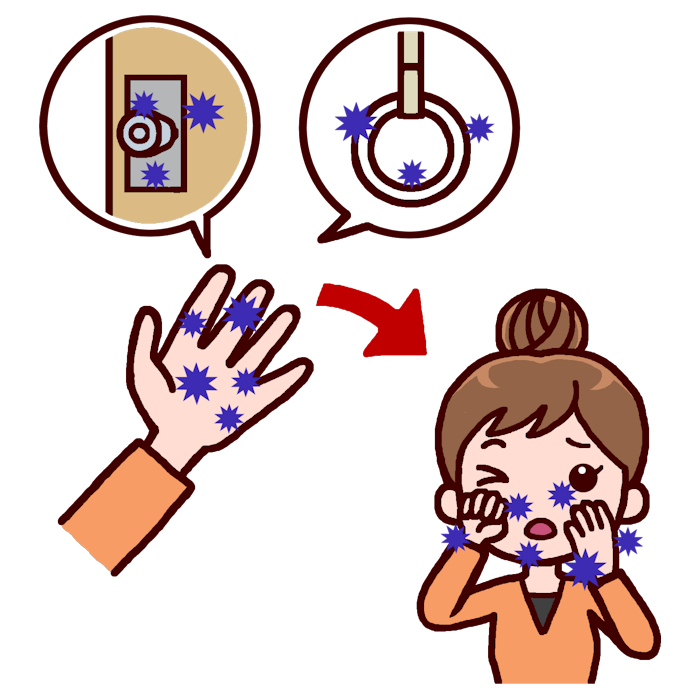

接触感染

感染者がくしゃみなどを手で押さえ、その手で触れたドアノブやスイッチなどにウイルスが付着。

それを別の人が触り、さらにその手で自身の口や鼻、目に触れることで感染します。

潜伏期間と感染期間|いつまでうつる?

ご自身が感染した場合、また家族が感染した場合に最も気になるのが「いつから、いつまで他人にうつす可能性があるのか」ということでしょう。

インフルエンザに感染してから症状が出るまでの潜伏期間は、約1~4日(平均2日)です。

ウイルスを体外に排出し、他人にうつす可能性がある期間は、一般的に「症状が出る1日前から、発症後およそ5~7日間」と言われています。

特に重要なポイントは以下の2点です。

- 症状が出る前から、すでに感染力がある

症状がない潜伏期間の終わり頃からウイルスは排出され始めるため、気づかないうちに周りの人にうつしてしまう可能性があります。

- 熱が下がっても、まだウイルスは排出されている

ウイルス排出量のピークは発症後1~3日ですが、解熱後も数日間はウイルスを排出し続けます。自己判断で外出せず、定められた休み期間をしっかり守ることが、感染拡大を防ぐために非常に重要です。

なお、お子さんは大人よりもウイルスを排出する期間が長い傾向があるため、特に注意が必要です。

病院へ行くタイミングと検査・診断

「インフルエンザかも?」と思ったら、早めに医療機関を受診することが大切です。

- 受診の目安:

「急な高熱」と「関節痛や筋肉痛」がそろった場合は、インフルエンザの可能性が高いと考えられます。

- 検査のベストタイミング:

病院では迅速診断キットを使った検査が一般的ですが、この検査で正確な結果が出やすいのは「発症後12時間~48時間」とされています。発症直後で体内のウイルス量が少ないと、感染していても陰性(偽陰性)と出てしまうことがあるためです。

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!

「処方薬が欲しいけど、病院に行く時間がない…」 「体調が悪くて外出するのもつらい…」

そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。

オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。

保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!

\ オンライン診療の3つのメリット /

①自宅で完結、待ち時間ゼロ

予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。

24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!

診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。

薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。

③感染リスクなし

病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。オンライン診療で専門治療を始めましょう!

インフルエンザの治療法【抗インフルエンザウィルス薬】

これらの薬は、インフルエンザウイルスが体内で増えるのを防ぎ、発熱期間を1~2日短縮し、症状を軽くする効果が期待できます。ウイルスの増殖が活発な発症後48時間以内に服用を開始することが、効果を最大限に引き出す鍵となります。

どの薬を選択するかは、年齢、症状、本人の希望(飲み薬か吸入薬かなど)を考慮して医師が判断します。

現在、主に以下の5種類の薬が使われています。

| 剤形 | 主な薬剤名 | 特徴 |

|---|---|---|

| 内服薬 | タミフル (オセルタミビルリン酸塩) | 1日2回・5日間服用。子ども向けの粉薬もあり、最も使用実績が豊富な標準薬です。 |

| 内服薬 | ゾフルーザ (バロキサビル マルボキシル) | たった1回の服用で治療が完了するのが最大の特徴。飲み忘れの心配がありません。 |

| 吸入薬 | リレンザ (ザナミビル水和物) | 1日2回・5日間、専用の器具を使って口から吸入します。気道に直接作用します。 |

| 吸入薬 | イナビル (ラニナミビルオクタン酸エステル水和物) | 1回の吸入で治療が完了します。ただし、上手に吸入するコツが必要です。 |

| 注射薬 | ラピアクタ (ペラミビル水和物) | 点滴で投与する薬です。薬が飲めない、吸入ができない方や、入院が必要な重症の場合などに使用されます。 |

対症療法薬【症状を和らげる薬】

抗ウイルス薬と並行して、高熱や咳といったつらい症状を和らげ、体力の消耗を防ぐために、以下のような薬が処方されることがあります。インフルエンザウイルス自体を減らすわけではありませんが、体を楽にして回復を助ける重要な役割を果たします。

解熱鎮痛剤:つらい高熱や頭痛、関節痛に

カロナール(アセトアミノフェン)など

注意が必要な解熱剤

アスピリン、ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム)、ポンタール(メフェナム酸)など

市販の風邪薬や解熱剤に含まれる成分の一部は、ライ症候群、インフルエンザ脳症との関連が指摘されており、インフルエンザの際には使用が推奨されません。

自己判断で市販薬を服用せず、必ず医師から処方された薬を使用してください。

詳しい解説はこちら→

ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム)

ポンタール(メフェナム酸)

鎮咳薬(ちんがいやく):長引く咳に

メジコン(デキストロメトルファン)など

咳中枢に直接働きかけることで、つらい咳を鎮める効果が期待できます。特に、痰の絡まないコンコンという乾いた咳によく用いられます。

詳しい解説はこちら→

メジコン(デキストロメトルファン)

去痰薬(きょたんやく):痰が絡む咳に

ムコダイン(カルボシステイン)など

インフルエンザの治療は、このウイルスの増殖を直接抑える「抗インフルエンザウイルス薬」と、熱や咳などのつらい症状を和らげる「対症療法」の2つが中心です。

いつまで休む?出席停止・出勤停止の基準

インフルエンザは感染力が非常に強いため、学校保健安全法で「出席停止期間」が明確に定められています。

「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日(幼児にあっては3日)を経過するまで」

この2つの条件を両方とも満たすまで、学校を休む必要があります。「発症した日」「解熱した日」を0日目として数えます。

社会人の場合、法律上の義務はありませんが、多くの企業では感染拡大を防ぐためにこの基準に準じています。まずは会社の就業規則を確認し、上司に相談しましょう。

家庭での過ごし方とセルフケア

インフルエンザと診断されたら、薬を飲むことと合わせて、自宅での療養が回復への鍵となります。

療養の基本

- とにかく安静にし、十分な睡眠をとる。

- 脱水を防ぐため、こまめに水分補給をする(経口補水液、スポーツドリンク、お茶など)。

- 消化が良く、栄養のある食事を心がける(おかゆ、うどん、スープなど)。

家庭内感染を防ぐポイント

- できるだけ部屋を分け、療養する人と家族の接触を減らす。

- 1~2時間おきに部屋の換気を行う。

- 患者本人も家族も、家の中ではマスクを着用する。

- 石鹸での手洗いや手指消毒を徹底する。

- タオルや食器の共用は避ける。

インフルエンザの予防法

予防接種(ワクチン)

最も有効な予防法です。ワクチンの最大の目的は、感染を100%防ぐことではなく、万が一感染してしまった場合の「重症化」を防ぐことです。流行シーズンが始まる前の12月上旬までに接種を終えておくのが理想です。

【詳しい解説はこちら】

インフルエンザワクチンの予防接種はいつがいい?費用・効果・副反応を医師が解説!

日常生活での予防策

- 手洗い・手指消毒: 外出後や食事前など、こまめに行う。

- 適度な湿度の保持: 空気が乾燥するとウイルスの活動が活発になります。加湿器などで湿度を50~60%に保ちましょう。

- 十分な休養とバランスの取れた食事: 体の免疫力を高めておくことが大切です。

- 人混みを避ける: 流行時期には、不要不急の外出を控えることも有効です。

まとめ

毎年冬になると流行するインフルエンザ。「ただの風邪だろう」「休んでいる暇はない」と軽く考えてしまいがちですが、一度かかると急な高熱や全身の痛みで、仕事や家庭に大きな影響を及ぼすことがあります。正しい知識で備え、いざという時に慌てず対処することが大切です。

「この高熱と関節痛…インフルエンザかもしれないけど、病院に行くべき?」

「つらすぎて、混雑した待合室で長時間待つのは無理…」

そんな時、あなたの心強い味方になるのが、ウチカラクリニックのオンライン診療です。

- スマホやPCがあれば、つらい体で外出せず自宅から受診可能

- 対面診療とほぼ同じ料金で、安心してご利用いただけます

- インフルエンザの治療薬を、ご自宅近くの薬局または郵送で受け取れる

- お忙しい方でも安心の年中無休で診療

つらい症状を我慢したり、一人で不安を抱えたりする必要はありません。あなたのライフスタイルに寄り添いながら、一日も早い回復をサポートする方法を、専門の医師と一緒に見つけていきましょう。

インフルエンザの治療なら

ウチカラクリニックのオンライン診療!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

発熱外来(コロナ・インフルエンザ・風邪など)のオンライン診療

この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師

森 勇磨

経歴

東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)

YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。