なんと女性の心筋梗塞の発症率は年を重ねるごとに急激に増えています。他にも50代や60代の女性の胸の痛み、脚の痛み、人間ドックの異常…

これらはなんと全て「閉経」が近づいた事による体の変化が影響していたんです。

正しい閉経の基礎知識がないと、お下の変化に悩まされたり、気づいた時には健康診断の数値が急に悪くなっていたり、最悪の場合心筋梗塞で命に関わる状況になったり、知っているか知らないかで大きな健康資産の差が生まれることも。

そこで今回全ての人にとって重要な、人生の折り返し地点である閉経にについて必ず知っておくべき知識をこの記事にまとめました。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

PMS/更年期障害などにお悩みの方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

目次

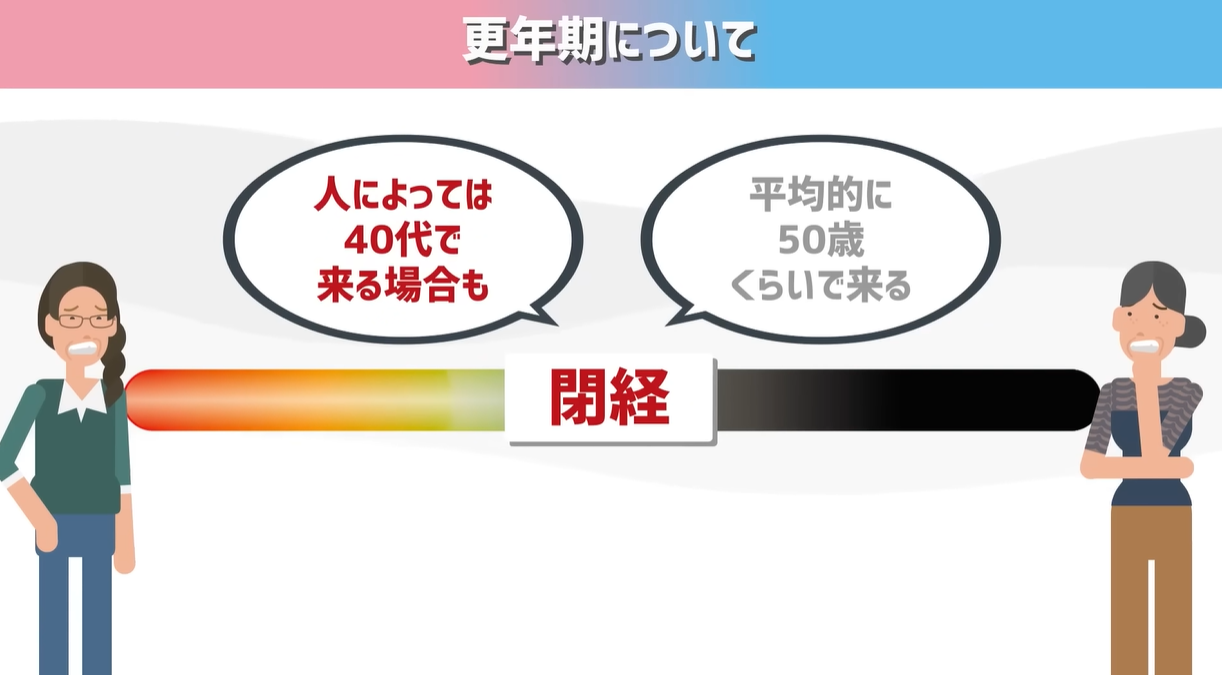

閉経と更年期について

そもそも更年期とはなんなのでしょうか?「自分もそろそろ更年期っぽいんだよね」とよく仰る方がいますが、更年期が具体的にどの期間なのか、意外に知られていないこともあります。一体更年期とはいつのことなのでしょうか?

結論からお伝えをすると、更年期というのは「閉経の時期」によって決まるんです。

具体的には閉経が起きる前の5年と後ろの5年、合わせて10年間のことなんですね。

そして閉経というのは、卵巣の活動が年を重ねるごとに徐々に落ちていき、生理がなくなってしまう状態のこと。

閉経というのは人によっていつ来るかは様々です。

平均的には50歳くらいで来る人が多いんですが、人によっては40代でくる場合もあるんですね。

そして更年期については症状が先に現れ、更年期障害の症状が出てしばらくしてから閉経がおとずれます。

つまり、閉経になってはじめて、後から振り返って「あ、ここまでの症状が更年期の症状だったんだ」とわかる、閉経が答え合わせのサインとなる、という訳なんです。

更年期障害の症状

さて、そしてこの閉経の前後の期間である更年期に特徴的なのが、様々な症状が出現する「更年期障害」。

そして今現在この更年期の症状に悩んでいる、あるいは過去に相当悩んだ、こんな人はかなり多いのではないでしょうか。

細かい症状はこちらの記事で解説していますが、

具体的な症状としては、

- 肩こり

- 腰痛

- ほてり

- イライラ

- 不眠

- 冷え

- うつ症状

など本当にとりとめもない様々な症状が出現します。

更年期障害はまさに閉経が近づくと起きる代表的な体の変化ですが、一体なぜこのような症状が出現するのでしょうか。

実は、人間の体の中で、この症状を出現させている場所があります。

それはなんと「脳」なんです。一体どういうことなのか説明していきます。

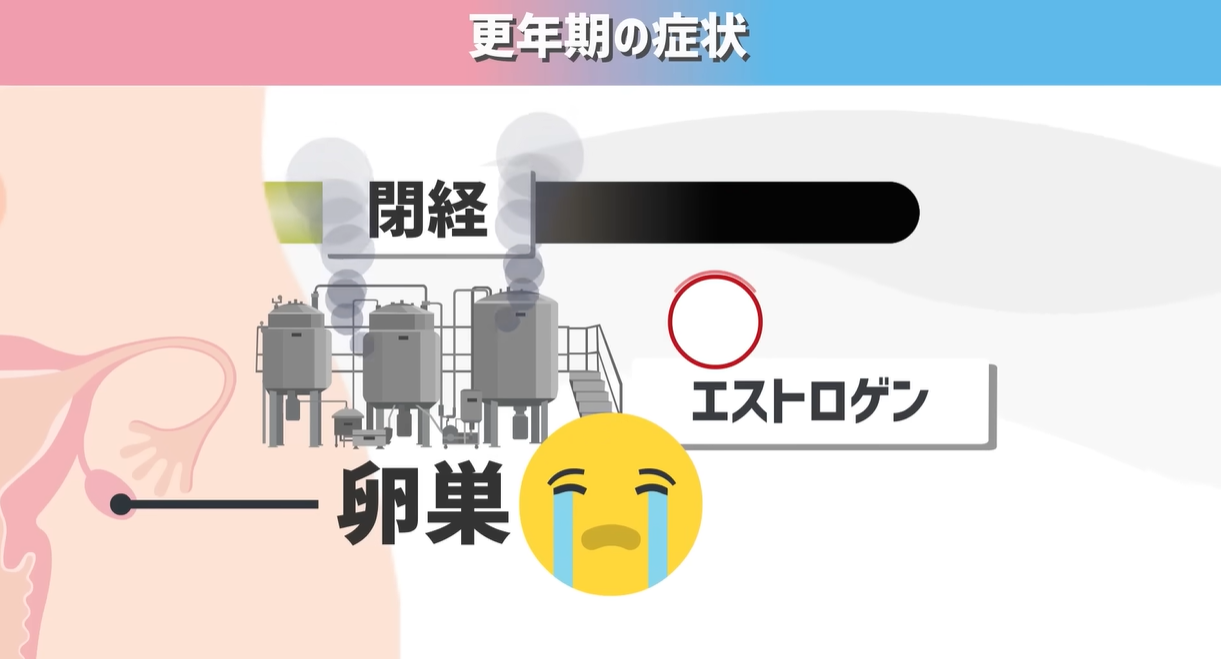

まず、閉経が近づいてくると、「エストロゲン」というホルモンの分泌が落ちてきます。

この「エストロゲン」は卵巣で作られているんですが、閉経に近づくにつれて工場である卵巣での生産量が落ちていくので、徐々に分泌される量も減っていくんですね。

そして、ここで登場するのが「脳」。

脳と卵巣というのはまるで会社でいう所の上司と部下のような関係なので、卵巣でエストロゲンが作られる量が減ってしまうと、部下である卵巣がサボっていると勘違いしてしまい、「おい、ちゃんとエストロゲンを作れ!」という司令を送ります。

しかし卵巣の方からすれば、サボっている訳ではなく作りたくても作れない状態なので、上司である脳の司令に答えることができません。しかし脳の方ではそんな事情がわからないので、絶え間なくこの司令を出し続けることになります。

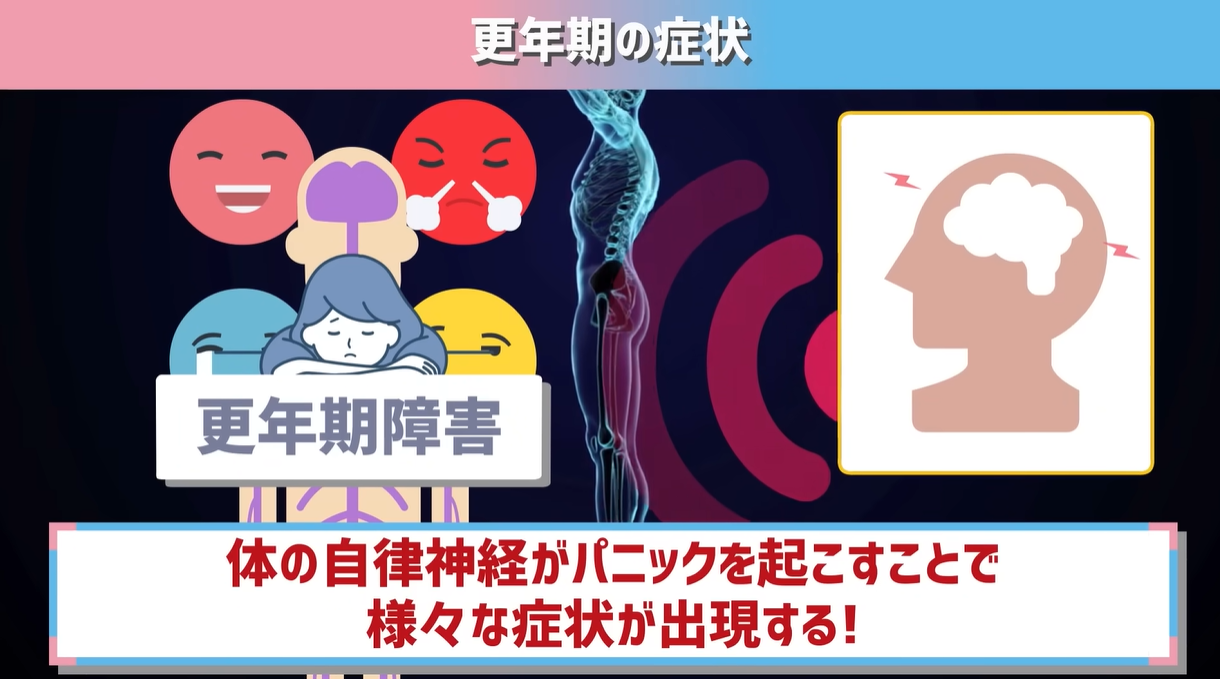

そして鳴り響くこの司令がまるで不協和音のように体内で響き、体の自律神経がパニックを起こすことで様々な症状が出現する、実は更年期障害の症状が起きる仕組みはこのような原理だったんですね。

こんな原理なので、更年期障害の治療法としては減ってしまったエストロゲンを補充する「ホルモン補充療法」というものが存在するんですね。

更年期障害の症状が出てきたということは、すなわち「閉経が近づいている」ということなので、ここから紹介していく「閉経によって起きる体の変化に対応する準備をする時期がきている」こんなサインなんですね。

閉経で起きる体の変化と気を付けること①骨の変化

閉経が近づくことで女性の骨にある異変が起きてしまうんです。

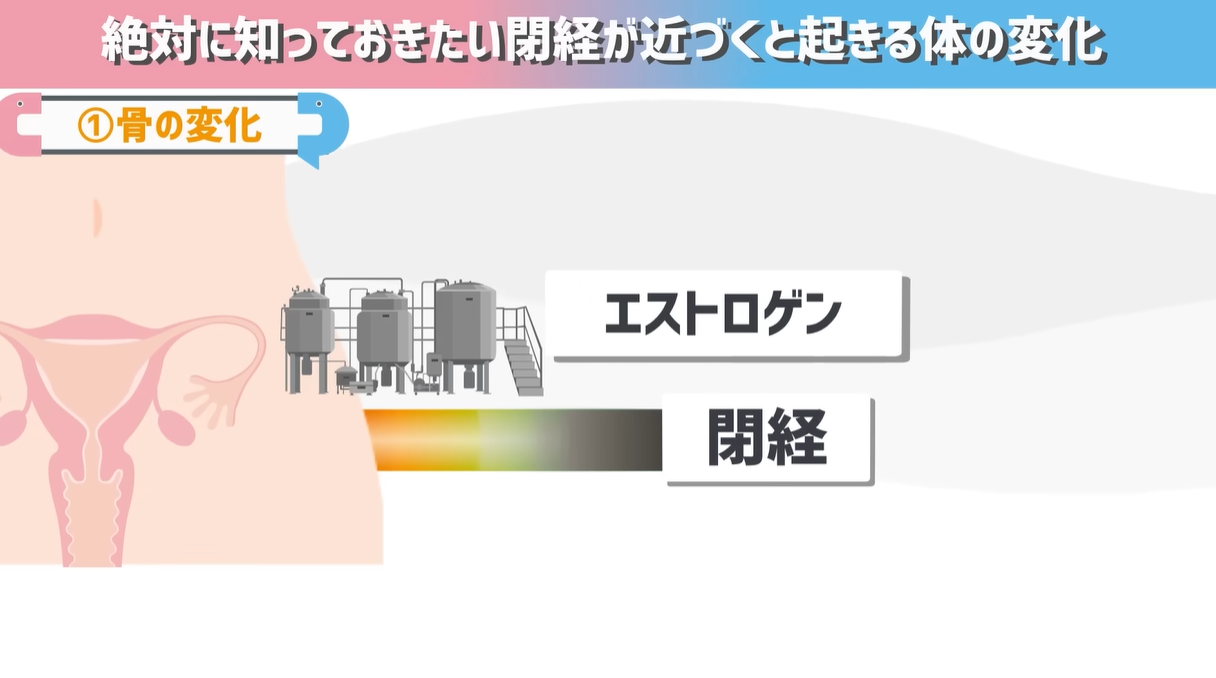

先ほども登場した女性ホルモンである「エストロゲン」。ホルモンの工場である卵巣でエストロゲンは作られていますが、徐々にその生産量が落ちて閉経に近づいていくんでしたね。

そして、実は女性の骨を守っているのがこのエストロゲンなんです。

まず、そもそも意外に知られていないのが、「骨はずっと同じ状態でいる訳ではない」ということ。

骨は常に新陳代謝を繰り返していて、

- 破骨細胞:古くてもろい骨を破壊してくれる役目

- 骨芽細胞:新しく骨を作って、骨を丈夫にしてくれる役目

この2種類の細胞が関わっています。

この破骨細胞と骨芽細胞の絶妙なバランスで、骨は新陳代謝を行い丈夫な骨を守っているんですね。

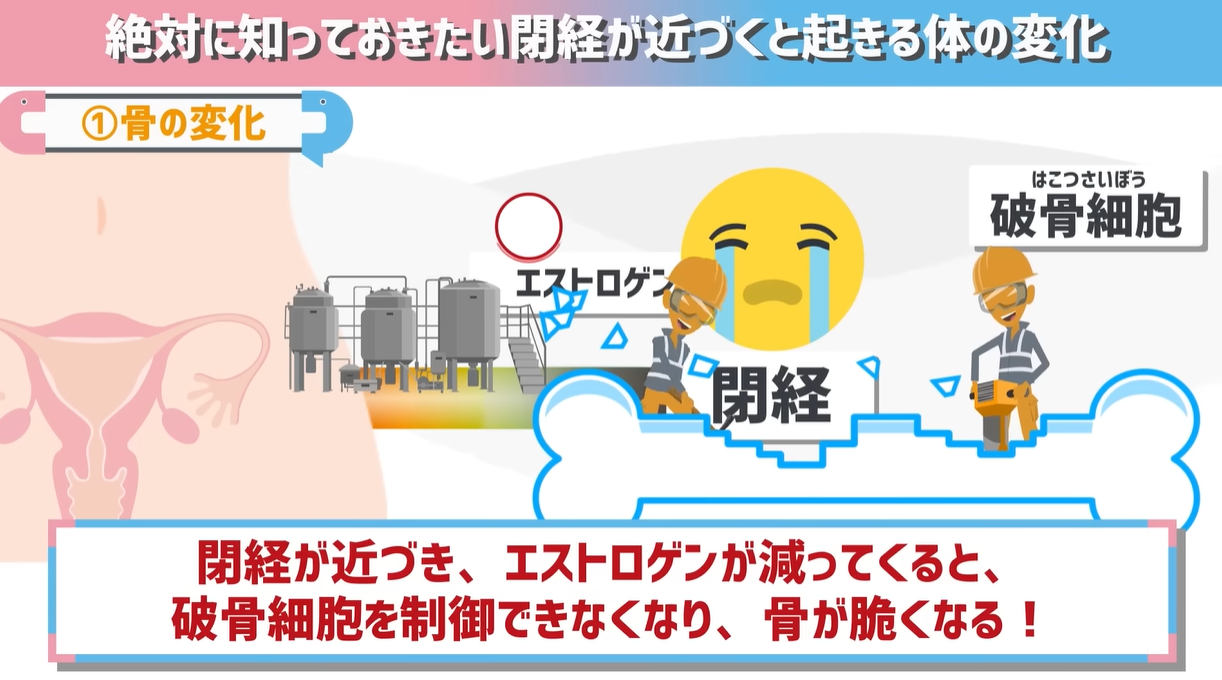

しかし、この古い骨を壊している破骨細胞は自分で自分を制御できないので、放っておくとやりすぎなくらい骨を破壊し続け、逆に骨がもろくなってしまうことがあるんですね。

そしてここで登場するのが女性ホルモン、エストロゲン。

エストロゲンはこの破骨細胞を監視し、程よく仕事をするように監視する役目を担っています。

なので、だからこそ閉経が近づき、エストロゲンが減ってくると、破骨細胞をだんだん制御できなくなり、骨が破壊される割合の方が多くなるため、骨がもろくなりやすくなってしまうんです。

閉経後の女性は対策をしないとなんと年平均3%ずつ骨密度が低下していくというデータがあり、「骨粗しょう症」の状態に近づいていってしまうんです。

閉経が近づいてきた人は、この骨粗しょう症対策を早い段階から必ず行い、エストロゲンがいなくなってからも丈夫な骨を守る対策をするべきです。

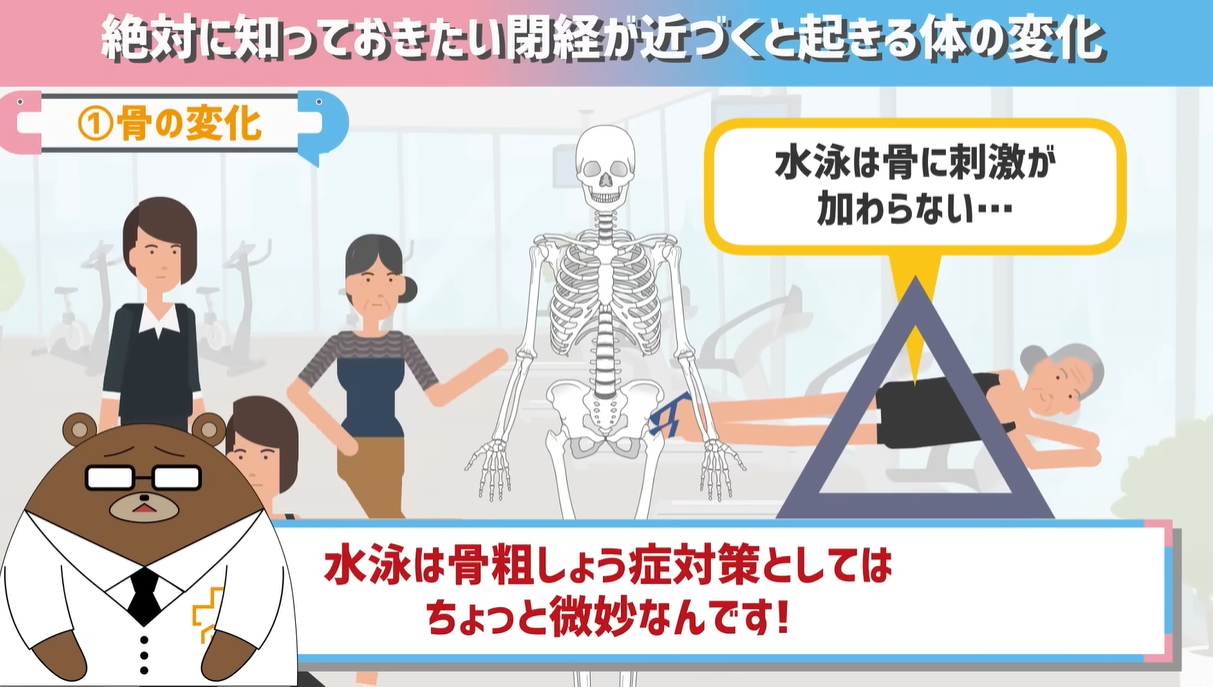

閉経後気を付けること:①骨粗しょう症予防としての運動

まず一番重要なのは「運動」。実は運動で骨にしっかりと刺激を与えてあげると、骨は反応してくれます。

逆に言えば運動をしないと、骨は「もう自分は頑張らなくてもいいんだな」と勘違いしてしまい、だんだん骨密度は低下していってしまうので気をつけましょう。骨のご機嫌をとることが重要です。

ウォーキング、ランニング、ダンスといった直に骨に刺激が加わる運動がおススメ。

一点注意なのが水泳。もちろん水泳は良い運動なんですが、重力がかからず骨に刺激を加えることができないので、骨粗しょう症対策という意味では微妙なので、陸での運動がおススメです。

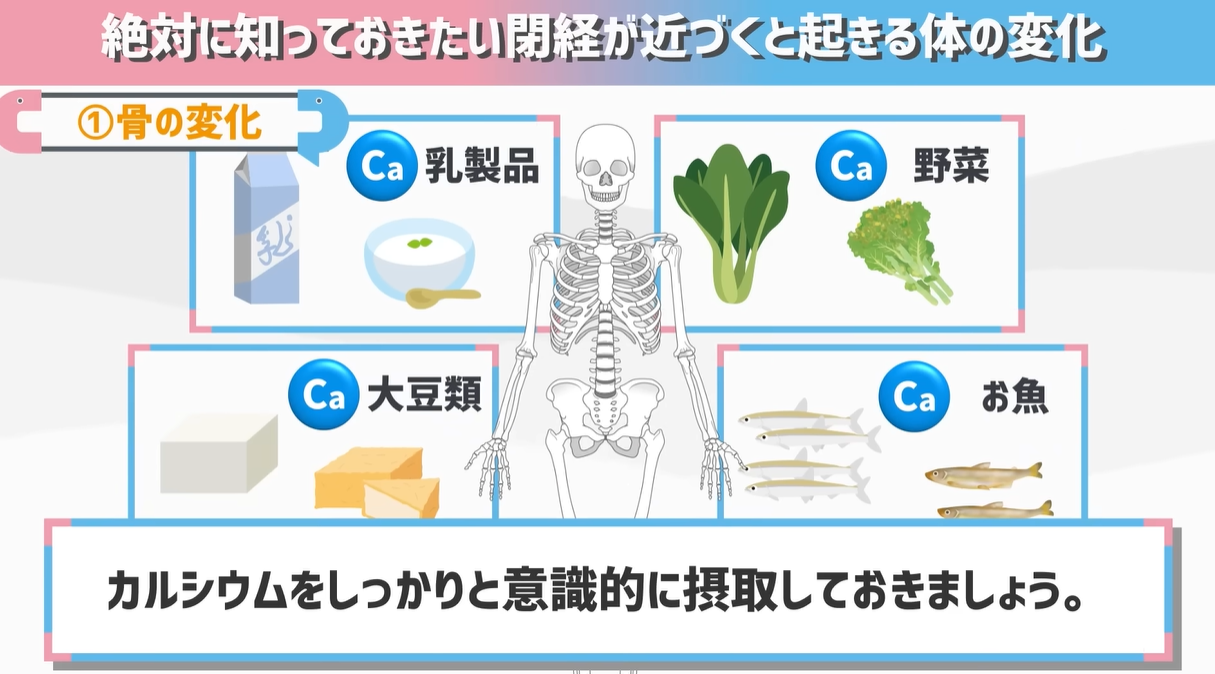

閉経後気を付けること:②骨粗しょう症予防としての食事

食事面では、「カルシウムの摂取」をしっかりと。

- 牛乳やヨーグルトなどの乳製品

- 小松菜や菜の花などのお野菜

- 大豆

- おさかな類 など

からカルシウムをしっかりと意識的に摂取しておきましょう。

他にも骨にカルシウムを集める援護射撃をしてくれるビタミンKや、腸からカルシウムが吸収される手助けをしてくれるビタミンDも重要。

ビタミンKはブロッコリー、小松菜、納豆など、ビタミンDは魚介類、きのこ、卵などに多く含まれているのでこれらのビタミンも合わせて摂取しておきましょう。

また、定期的に骨粗鬆症検診を受けて、自分の骨の状態をチェックして知っておくこともいいですね。

ウチカラクリニックのオンライン診療でも、更年期に関わる諸症状に対する処方の相談を随時受け付けています。気になる方は気軽にLINEやHPからお問合せ下さい。

閉経で起きる体の変化と気を付けること②血管の変化

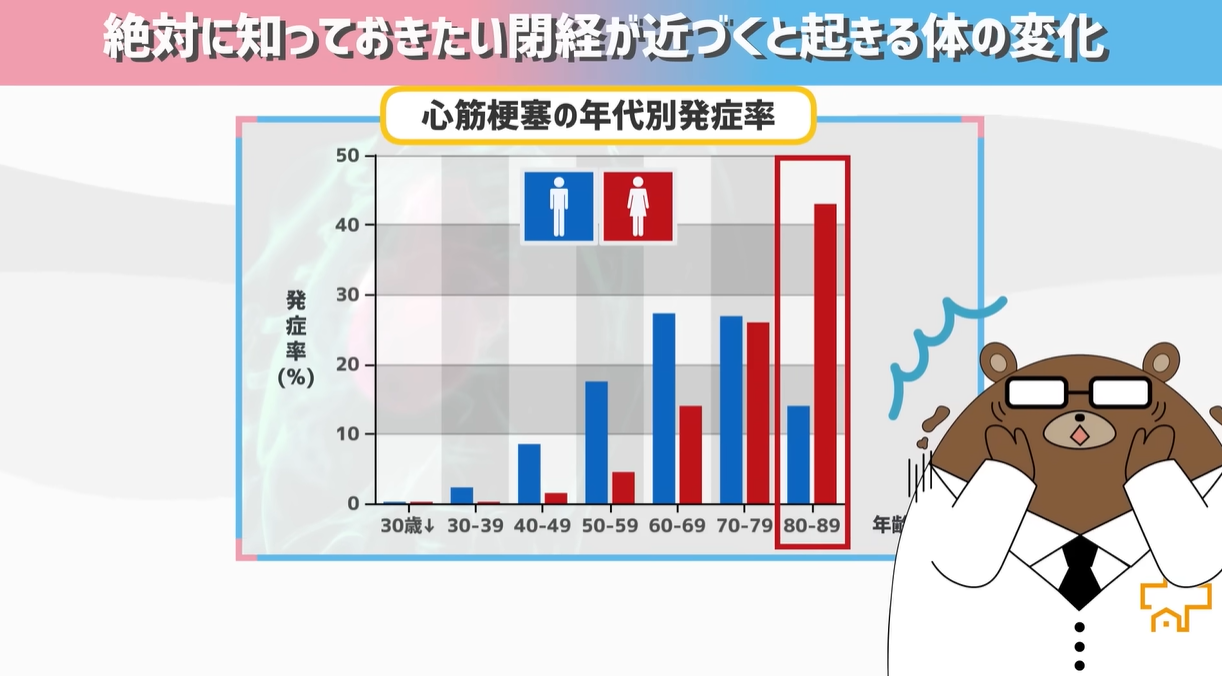

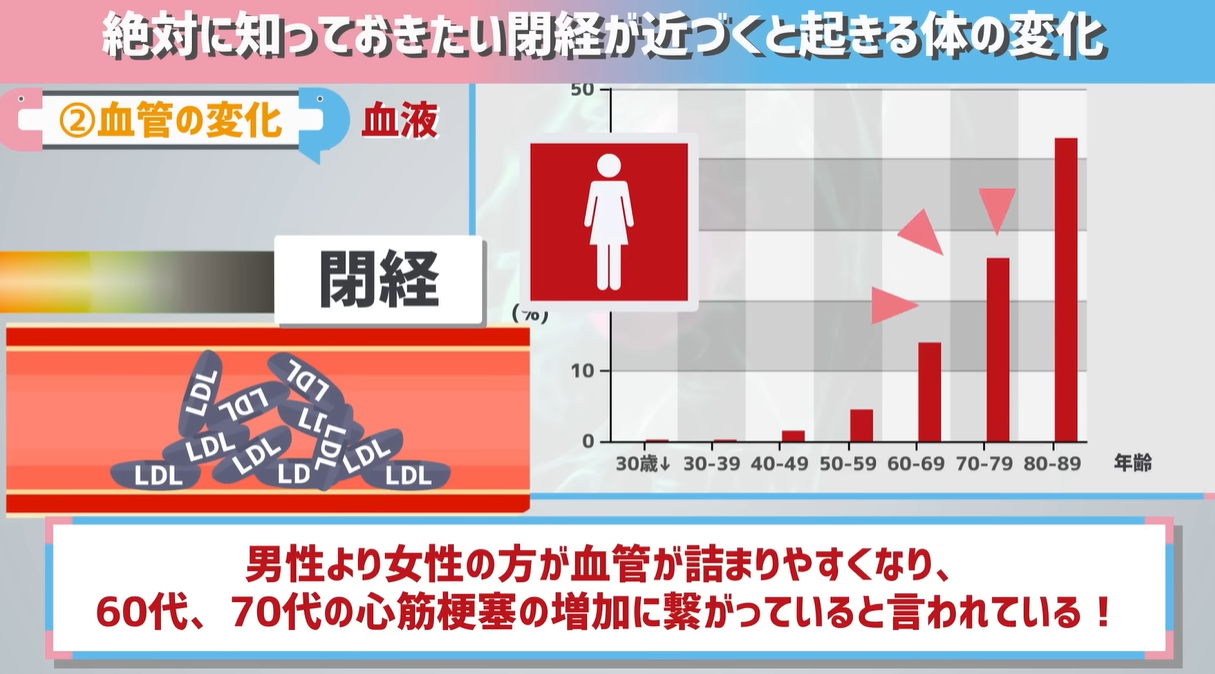

こちらは心筋梗塞が起きる割合をあらわしたグラフなんですが、よく見てみて下さい。

30代や40代の頃は心筋梗塞が起きる割合は圧倒的に男性の方が多いのに、年を重ねるごとに徐々にその差は埋まっていき、70代になると男性と女性の割合はほぼ同じに、そして80代になるとなんと女性の方が心筋梗塞の数が勢いよく増えてしまうんですね。

一体なぜ、男女によってこのような現象が起きてしまうのでしょうか?

閉経後は悪玉コレステロールが上がりやすくなる

この現象には閉経に伴うある「体の変化」が関係しています。それは、「血液がドロドロになりやすくなる」ということ。

わかりやすいように一般的な言葉でお伝えしましたが、具体的には「悪玉コレステロール(LDLコレステロール)」が、閉経が近づくと上がりやすくなってしまうんですね。

LDLコレステロールとは、血液の中で全身に必要な成分を送り届けるまるで「船」のような存在なんですが、運ぶ必要のある成分自体は一定なので、余分にあると船が手持ちぶたさになってしまい、暇になった船がだんだん血管に沈着していきます。

これがいわゆる「動脈硬化」の状態です。

この積み重なったLDLが血管を狭くし、最終的には血管を詰まらせてしまう諸悪の根源で、この血管の詰まりが脳で起きれば脳梗塞、心臓で起きれば心筋梗塞になってしまいます。

しかしなぜ、閉経になるとこのLDLが上がりやすくなってしまうのでしょうか?

ここでも登場するのが「エストロゲン」。

実はエストロゲンはこのたまったLDLの船を回収してあげる、新陳代謝を活発にして上げる仕事もしているんです。

そのため、若い時はエストロゲンのおかげでLDLが回収され、健康診断で異常がなかった人も、閉経が近づいてくると健康診断を受けるとコレステロールの数値で引っかかりやすくなった…こんな人、かなり多いのではないでしょうか。

そしてこの悪玉コレステロールが閉経が近づくと溜まりやすくなるからこそ、男性より女性の方が血管が詰まりやすくなり、そのダメージの蓄積の結果として、先ほどのグラフのような60代、70代の心筋梗塞の増加に繋がっていると言われているんです。

こんな体の変化があるからこそ、コレステロールを下げる為に、ひいては心筋梗塞を回避するために、自分自身の生活をチューニングして上げる必要があります。

コレステロールの下げ方についてはこちらの記事でも詳しく解説しています。

簡単に解説すると、

①しっかりと有酸素運動に取り組む。

陸上での運動であれば骨粗鬆症の対策も兼ねられますね。

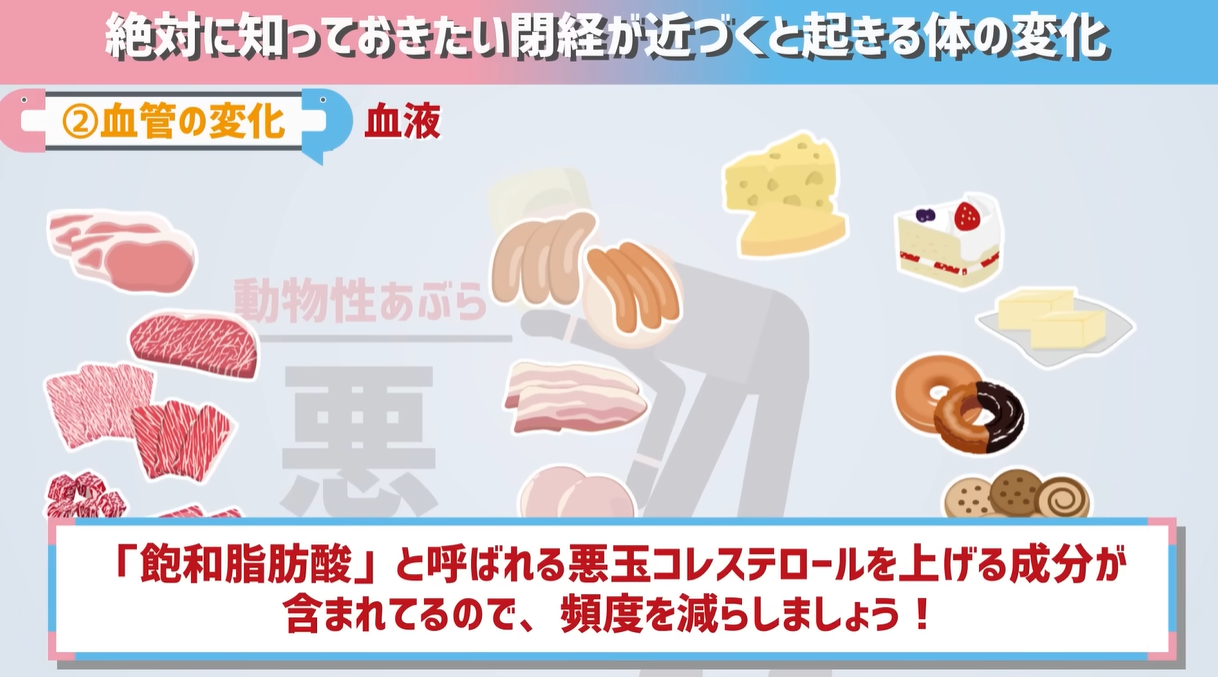

②動物性ではなく植物性・魚の油を

具体的には、

- 肉の脂身

- ウインナー、ベーコンなどの加工したお肉

- チーズなどの乳製品

- バター

- ドーナツ

こういった食品には、「飽和脂肪酸」と呼ばれる悪玉コレステロールを上げる成分が含まれていますので、これらが食卓に上がりやすい場合は頻度を減らしましょう。

反対に登場回数を増やして欲しいのが、「不飽和脂肪酸」。

これはなたね油や、オリーブオイル、お魚に含まれる魚油などに含まれているいわゆる「良い油」なので、食卓に上がる頻度を増やしたい所。

③お魚、ナッツ等の食品を意識的に摂取する

魚、ナッツ等の食品には悪玉コレステロールを下げる効果があります。積極的に摂取しましょう。

④卵は1日1個程度

コレステロールの推奨摂取量からみると1日1個が許容量です。どうしても卵が大好きな人は、コレステロール分のほとんどが卵黄の部分なので、卵白を使った料理で満足できるなら、そちらは気にせず食べても良いでしょう。

⑥食物繊維を摂る

食物繊維はコレステロールから作られる胆汁酸を体の外に排泄してくれて、コレステロールの数値を下げる効果があるとされています。

戦後の日本人は1日20gを超える食物繊維を摂取していたんですが、食事の欧米化に伴って、いもや豆類を以前より食べなくなってきたことで日本人の平均摂取量は14gまで低下しています。しっかり食物繊維は摂取しましょう。

これらのような対策を行うことで、自分の体の変化にあった生活のチューニング作業を行い、エストロゲンの助けを借りなくてもできるだけ悪玉コレステロールの船が溜まり辛い生活を心がけ、心筋梗塞のリスクを減らしていきましょう。

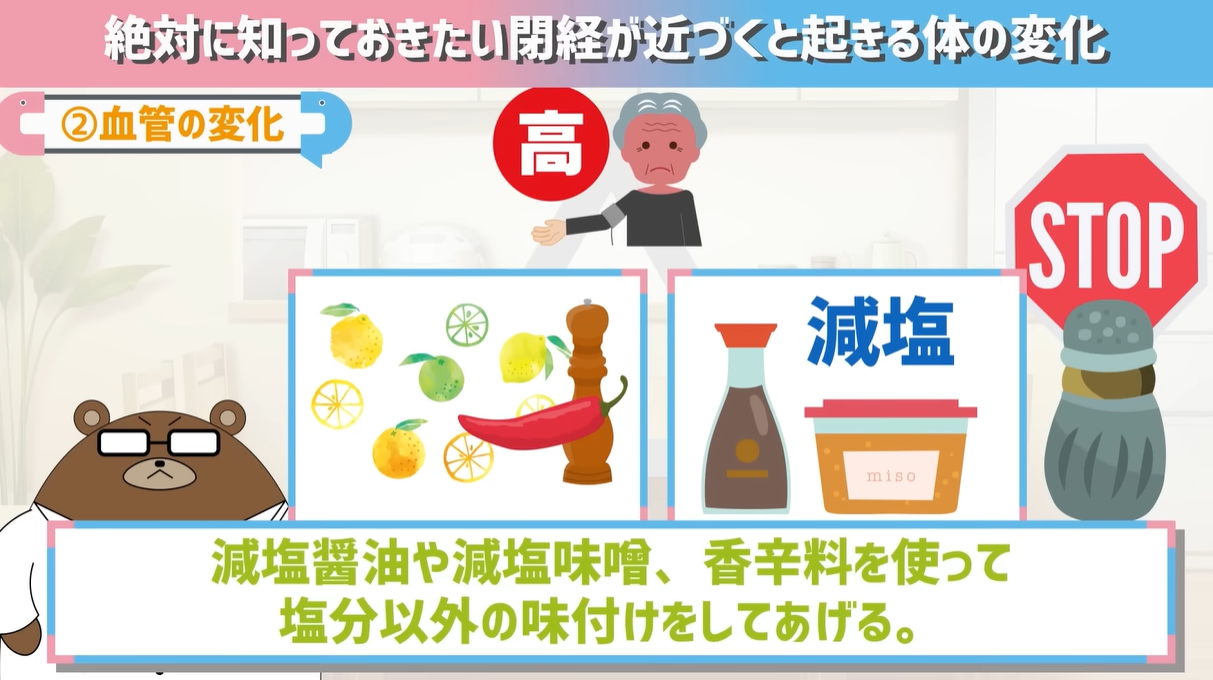

閉経で起きる体の変化と気を付けること③高血圧

心筋梗塞のリスクが上がる原因はコレステロールだけではありません。

まず、「閉経期高血圧」と呼ばれるんですが、閉経が近づくと高血圧になりやすくなってしまいます。

女性はどちらというと低血圧の方が気になっている人が多いとは思うんですが、この閉経が近づいた時期に初めて高血圧になってしまう。こういう方は結構多いんです。

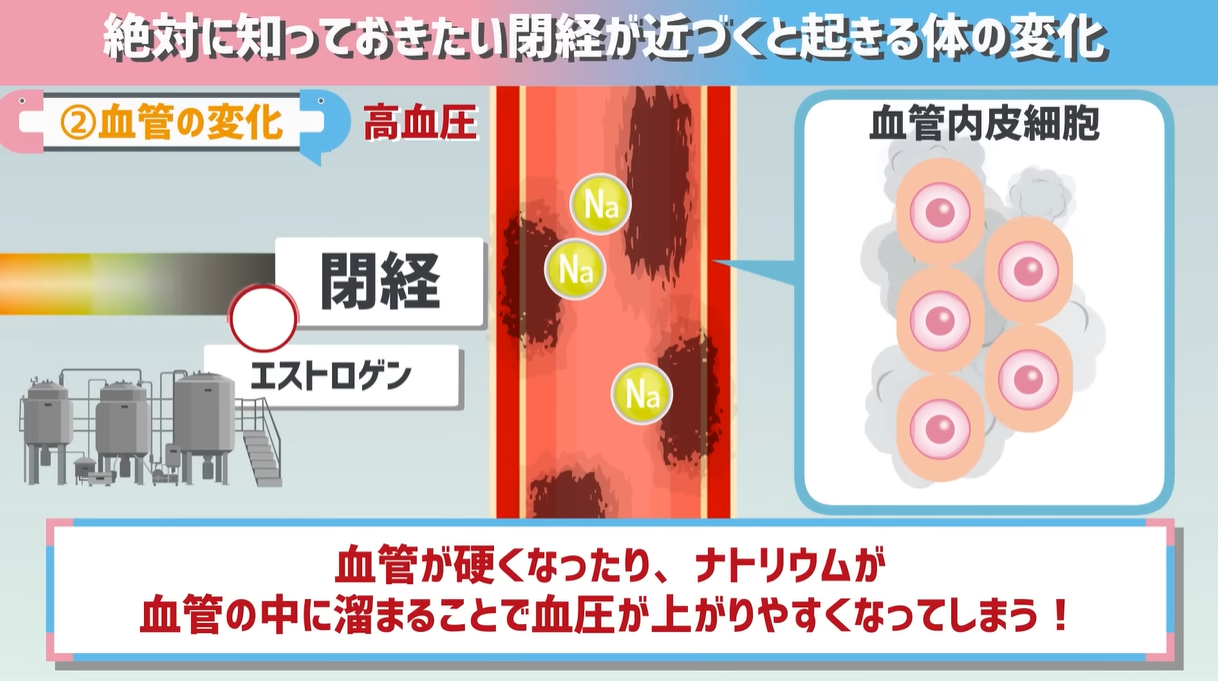

人間の体の血管では、血管の内側に「血管内皮細胞(けっかんないひさいぼう)」と呼ばれる薄皮のような細胞があります。

そしてこの細胞がとっても重要で、血管を柔らかく保ったり、血圧を上げるナトリウムを体の外に出すのに一役買ってくれているんです。

しかし、閉経が近づきエストロゲンが減ってしまうと、この血管内皮の働きも弱くなってしまうので、だんだん血管を柔らかい状態で保てなくなり硬くなっていってしまったり、ナトリウムが血管の中に溜まることで血圧が上がりやすくなってしまうんです。

当然、高血圧も血管に強い圧力を加え、だんだん血管がもろくなるため「動脈硬化」を進行させる怖い病気。コレステロール以外にも高血圧も要注意なんです。

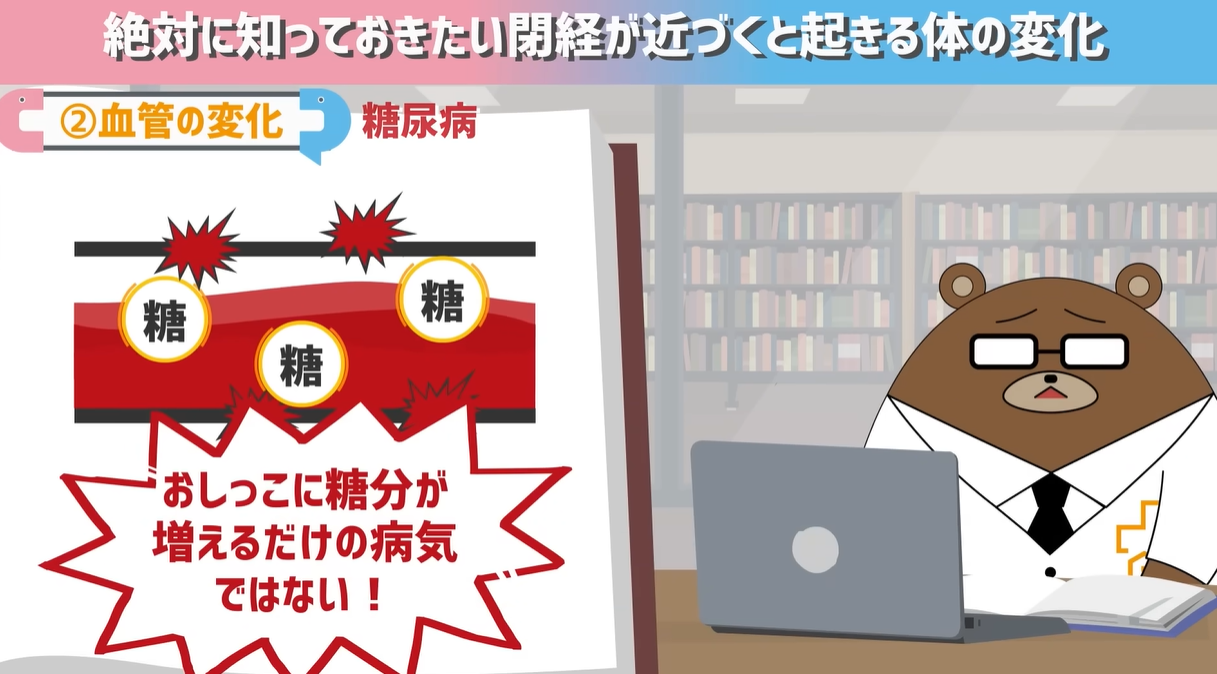

閉経で起きる体の変化と気を付けること④糖尿病

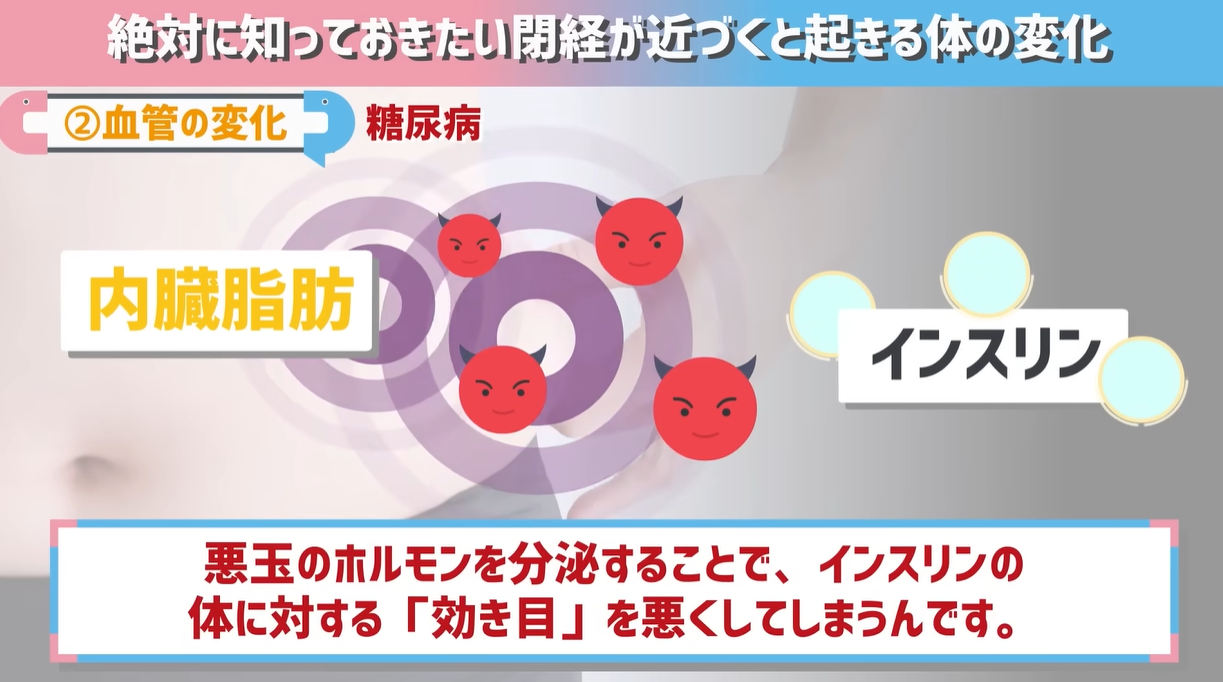

人間の体の中で血糖値を下げるホルモンである「インスリン」。

インスリンは非常に重要なホルモンなのですが、エストロゲンの分泌が少なくなってくるとこのインスリンの働きが弱くなってきてしまうんですね。

しかも、更年期や閉経が近づくと、女性の体には内臓脂肪が溜まりやすくなります。

そして、この内臓脂肪は悪玉のホルモンを分泌することで、インスリンの体に対する「効き目」を悪くしてしまうんですね。

要するに、

- エストロゲンが少なくなることでインスリンの「能力」が下がり、

- 内臓脂肪が増えることでインスリンの「効きやすさ」が下がってしまう。

このダブルパンチで、閉経が近づくと糖尿病になりやすくなってしまうんです。

そして糖尿病という病気は血液の中に糖分が増える病気。

増えた糖分は血管の壁をチクチク痛めつけ、こちらも動脈硬化を進行させてしまいます。おしっこに糖分が増えるだけの病気ではないんですね。

このように、コレステロール、血圧、糖尿病…

閉経すると血管を傷つけ、動脈硬化を進行させる御三家ともいえる生活習慣病全てになりやすくなってしまうため、女性の心筋梗塞の数は増えていってしまうんですね。

これを防ぐためにはまず定期的に健康診断を受けて、自分がこういった生活習慣病になっていないかチェックすること。

その上でなりやすい体になっているのを自覚し、しっかりと普段から運動をし、睡眠を取ること。そして自分の体を形作っている食事を気にかけること。

高血圧ならば、塩分を減らすために減塩醤油や減塩味噌を使う。ゆずやれもんなどの果物や、こしょうやとうがらし等の香辛料を使って塩分以外の味付けをしてあげること。

糖尿病であれば野菜や果物中心の食生活にし、玄米などのミネラルが豊富な全粒穀物を取り入れてみたりすること。

こういった方法で、血管が痛みやすい閉経の時期に合わせて、生活もよりバランスの良いものにしていくことをおススメします。

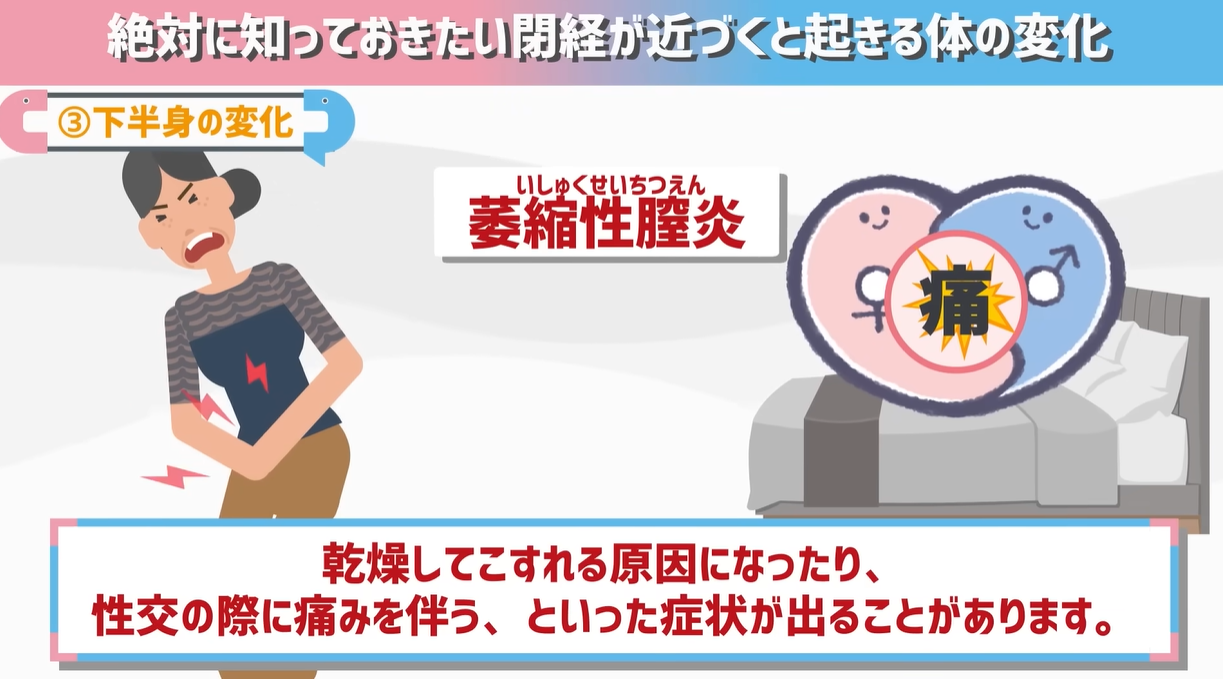

閉経で起きる体の変化と気を付けること➄下半身の変化

閉経によって「おしも」にも変化が起きます。この現象にも関係しているのがエストロゲン。

エストロゲンは膣の部分に潤いを持たせる働きがあるんですね。エストロゲンは膣の粘膜を増殖させてくれて、ふっかふかに保ってくれる働きがあるんです。

しかし、閉経が近づき、エストロゲンの量が減ってくると、この粘膜がだんだん萎んでいき、乾燥してきてしまうんです。

この状態を専門用語で「萎縮性膣炎(いしゅくせいちつえん)」と呼びます。

日本では約2000万人の人が萎縮性膣炎と言われているので、ご自身に心当たりがある方も多いかもしれません。

この萎縮性膣炎の状態になると、乾燥してこすれる原因になったり、性交の際に痛みを伴う、といった症状が出ることがあります。

そして、このように膣が乾燥してしまうと、膣の環境にもとある変化が生じてしまいます。

膣には「デーデルライン桿菌(かんきん)」と呼ばれるいわゆる「善玉菌」が住んでいて、この菌がグリコーゲンという糖分を使って膣の中を弱酸性状態に保ってくれることで、悪い菌の侵入を防いでいる仕組みなんですが、閉経が近づき、膣が乾燥してくるとこのデーデルライン桿菌の栄養となるグリコーゲンが足りなくなってしまうことで、膣を酸性に保てなくなり、悪い菌が繁殖しやすくなってしまうんですね。

そして菌が繁殖してしまうと、こちらのおりものの記事でも紹介しましたが、

- 黄色や緑色のおりものが出現する

- 嫌な臭いがする

- 頻尿やおしっこをする時の痛みが出現する

こういった症状が出現することがあるんです。

萎縮性膣炎は閉経が近づき、エストロゲンが減少することで起きるいわば生理現象ではあるんですが、だからといって「年のせい」で片づけて嫌な症状に悩まされたり、菌が繁殖してしまうのは避けたい所。

むしろ閉経になったら備えておかなければいけない状態だからこそ、正しい知識と対策を知っておきましょう。

この萎縮性膣炎に対しては、クリニックではエストロゲンを膣の中に投与するような治療を行うこともありますし、普段からできることとしては乾燥してしまう分、日常的に保湿をすること、またウォシュレットを使った後に必ず保湿をする癖をつけることなどが重要になってきます。

閉経というのはエストロゲンという女性ホルモンの分泌がなくなることですから、当然下半身への影響もあります。

できるだけ普段からのケアや、必要があれば婦人科を受診することで良い環境を作っていけると良いでしょう。

まとめ

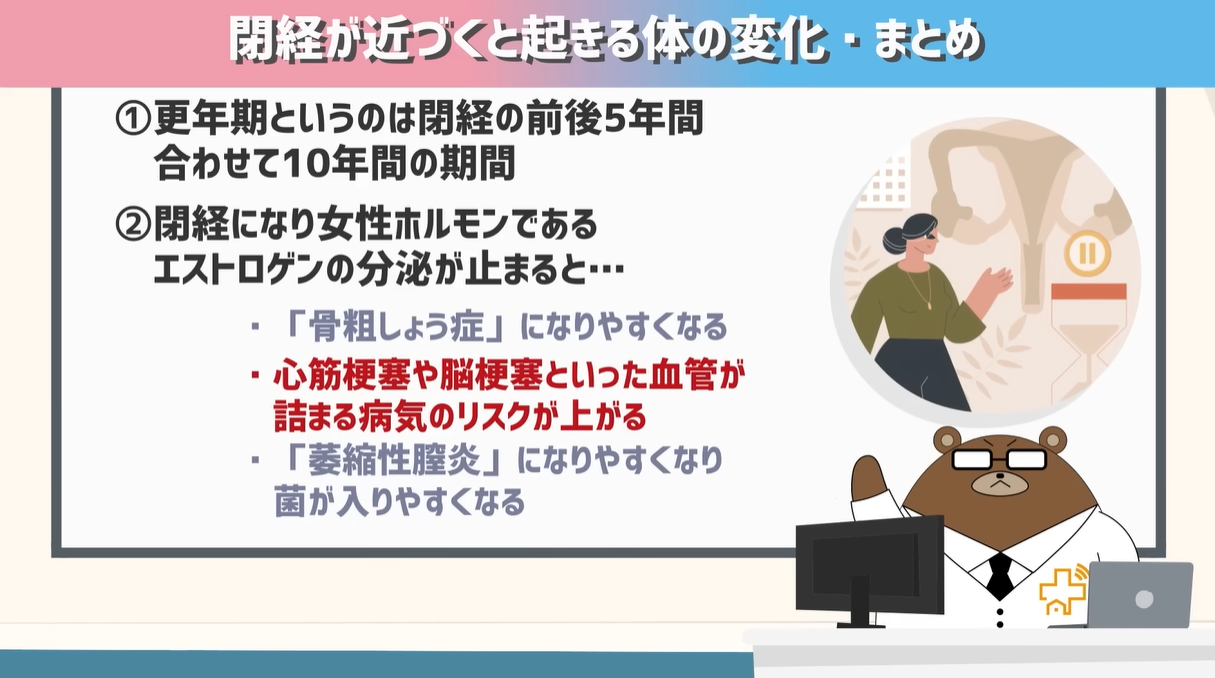

①更年期というのは閉経の前後の5年間、合わせて10年間の期間

更年期の症状が出たということは、閉経が近づいているサインなので、閉経による体の変化に備えておく必要があるということ。

②閉経になり、女性ホルモンであるエストロゲンの分泌が止まると、

- 骨がもろくなる病気「骨粗しょう症」になりやすくなる

- コレステロール、高血圧、糖尿病といった血管にダメージを加える生活習慣病になりやすくなるので、心筋梗塞や脳梗塞といった血管が詰まる病気のリスクが上がる

- 膣に潤いがなくなる「萎縮性膣炎」になりやすくなり、菌が入りやすくなる

こういった状態になるため、閉経の体の変化に合わせて運動や食事の方向性を変えることが重要ですし、下半身のケアの方法も変えていくと良いでしょう。

是非今回の内容を活かして、しっかりと対策をしておいて下さい。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

PMS/更年期障害などにお悩みの方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!