日本人の睡眠時間は、実世界に比べて格段に短く、「睡眠負債大国」と呼ばれています。

そして、短い睡眠時間を続けると認知症、メタボ肥満、血圧や心臓病、がん、免疫機能…人間の様々な病気のリスクが上がってしまいます。

万人にとって大切な睡眠ですが、適切な睡眠時間とは?何時に寝るのが良いのか。睡眠の質を上げ効率よく睡眠負債を返済するにはどうしたらいいのか。

しっかりと睡眠の質を上げ、睡眠負債をためないための科学的に正しい睡眠についての知識をまとめました。毎日の睡眠の質をしっかりと高め、熟睡できる知識を身に着けていきましょう。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

睡眠に関するご相談、通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

睡眠の質を上げないと起きる体の変化

人間はなぜ寝なければいけないのか

人間を含む動物は、元々は野生の世界でいつ何時も外敵から襲われる可能性がある環境で生息していました。

そして、当然寝ている間は、どんな動物もある程度無防備になってしまうので、もし必要がないなら睡眠なんて絶対にしない方がいいわけです。身を危険にさらしてでも睡眠をとらなければいけない何らかの理由が動物にはある。

自然の原理原則からはこのような仮説が立てられています。

ではその理由というのが一体何なのか。実はこのテーマは睡眠医学の世界でも完全に解明されている訳ではありません。

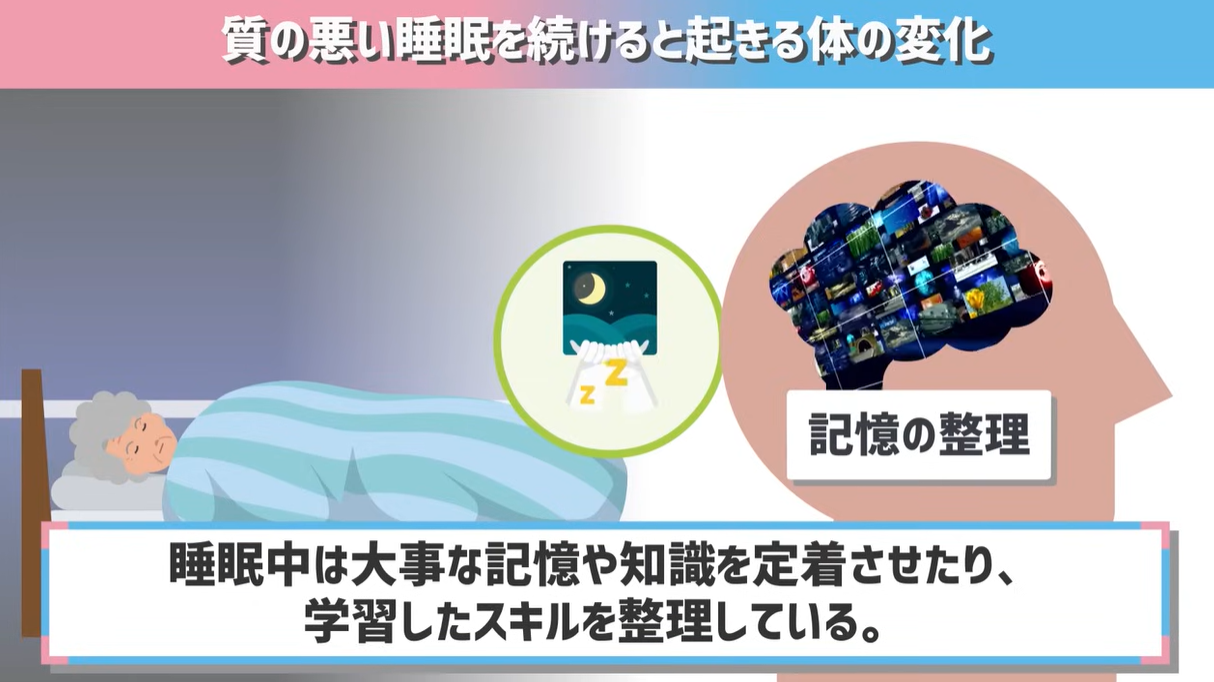

その中でも人間が睡眠をとる一つの大きな理由として挙げられているのが、「記憶の整理」。

睡眠中は、その日の中での過去のエピソードとしての大事な記憶や知識を定着させたり、学習したスキルを整理していることがわかっています。

よく、睡眠中は「脳が休息をとっている」と思われることが多いのですが、実はこれは間違いで、最近の睡眠の研究の中では、レム睡眠の最中は大脳は起きている時より活発に動いているということがわかっています。

コンピュータに例えてみると、人間が触っていない時も、夜PCの中のメンテナンス作業をやっているような状態と言えるでしょう。

睡眠中も脳は休んでいる訳ではなく、脳のメンテナンス作業という「必須」の作業を行っていて、そのため睡眠をないがしろにすると、まるで脳は掃除をサボっている部屋の中のように徐々に汚れていき、ちらかってしまいます。

そしてこうなると気づかない内に徐々に脳に起きてくる変化があります。

睡眠不足の影響①:認知症のリスク

睡眠と認知症に関しては様々な研究が行われていて、

- 十分な睡眠がとれていないと感じている

- 昼間に眠気があると感じている

この2つの項目に当てはまる人は認知症のリスクが4倍になった。こんな論文も存在しています。

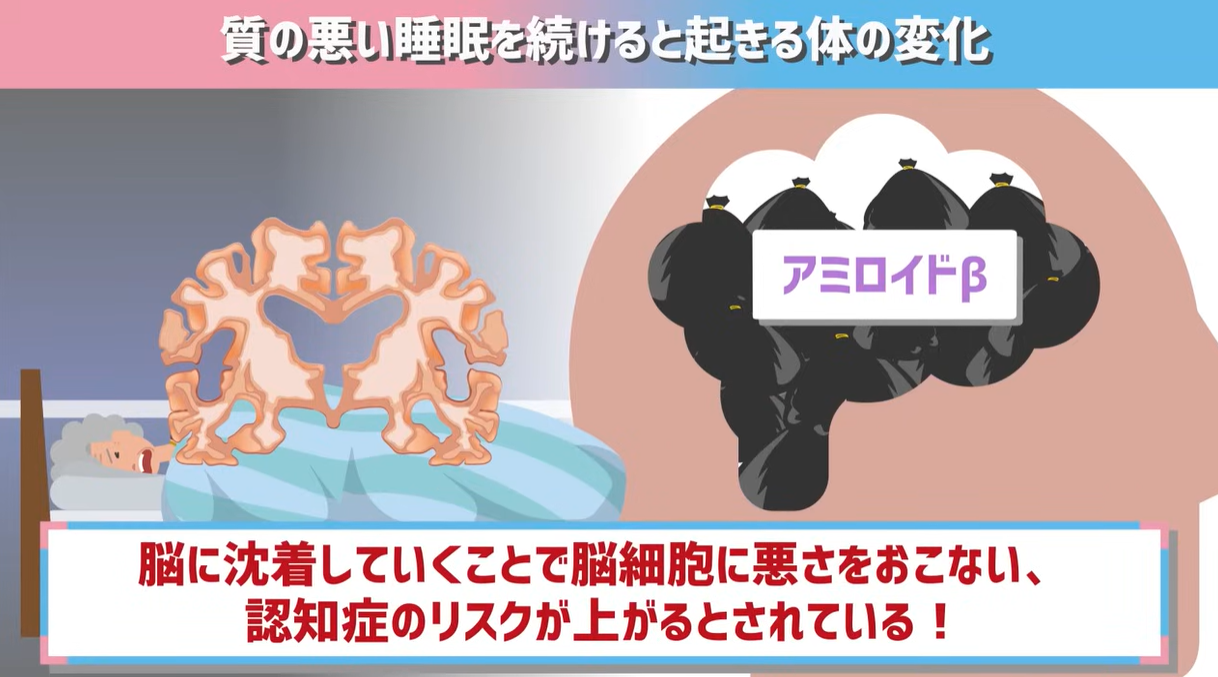

なぜ認知症のリスクが上がるのか、研究段階ではあるのですが、一つの説は「アミロイドβ」の存在。

睡眠不足の状態になると、「脳のゴミ」と例えられるアミロイドβという物質が脳に溜まっていき、まるで汚れた部屋のようになっていきます。

そしてこの老廃物はアルツハイマーの原因の一つと考えられていて、脳に沈着していくことで脳細胞に悪さをすることで、認知症のリスクが上がるとされています。

つまり、良質な睡眠をしっかり確保して、睡眠中に脳が満足のいくメンテナンスを行える環境を作ってあげないと、脳が散らかってしまい、だんだんサビていってしまうわけなんです。

睡眠不足の影響②:肥満のリスク

米国で56000人を対象に行われた研究では、7時間未満の睡眠の人は、肥満のリスクが6%上昇した。

2週間、4時間睡眠をさせた所、1日の摂取カロリーが300kcal増、体重が500g増、内臓脂肪が11%増した。

こんなデータもあります。

このような研究から、睡眠不足は肥満になりやすくなる。太りやすくなる。こういうデータが出ているんです。

なぜ睡眠と肥満が関係しているのか。

諸説はありますが、一つ考えられている大きな要因としては、「睡眠と食欲ホルモン」の関係。

実は睡眠に大きく関わっているホルモンが2つあります。それが「グレリン」と「レプチン」。

- グレリン:ホルモンが胃から分泌されるもの。「食欲を増やす」ホルモン。

- レプチン:ギリシャ語で「やせる」という意味の「食欲を抑える」ホルモン。

そして、睡眠不足になると食欲を増やす方のグレリンが増え、抑える方のレプチンが減ってしまう。

こういうわけで、睡眠不足だと食欲がましてしまうわけなんです。

徹夜をした時に無性にラーメンや甘いものが食べたくなるといった経験はないでしょうか。

この現象は睡眠不足によるホルモンの変化が関係していたんです。

夜しっかり寝ていないと、身体は「もっと食べたい、もっと欲しい」と暴走モードに入りやすく、知らないうちに食事量が多くなり太ってしまうことがあるということ。

逆にいえばダイエットをしたければ睡眠を意識するべきである。このようにもいえます。

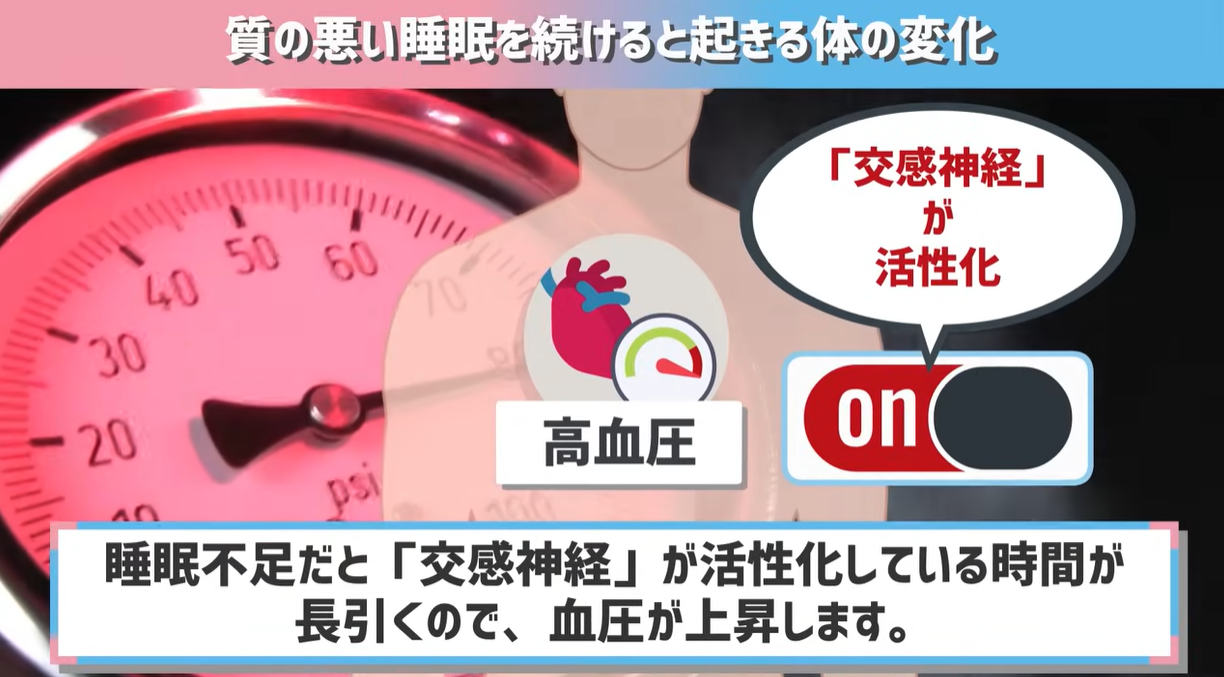

睡眠不足の影響③:高血圧のリスク

アメリカ・シカゴ大学の研究では、睡眠時間が少ないほど高血圧になる割合が高く、睡眠時間が6時間と5時間のグループを比較すると、5時間のグループが高血圧になる割合が37%も高かったのです。

睡眠中は、体をリラックスさせる方の「副交感神経」が活性化して、体は電源オフモードに入っているのですが、睡眠不足だと体を元気にするスイッチを入れる「交感神経」が活性化してる時間が長引くので、血圧が上昇します。

他にも、睡眠の質が低く、途中で何度も起きてしまう人も、この神経のスイッチが上手く切り替わらないので要注意なんです。

睡眠不足の影響④:糖尿病のリスク

先ほど説明した、睡眠不足だと食欲が増し、肥満が増える。これ自体も糖尿病のリスクなんですが、他にも、睡眠不足になると人間の体の中で血糖値を下げてくれるホルモン「インスリン」の効き目が悪くなるともされています。

実際に、5時間以下の睡眠時間の人は、糖尿病の発症リスクが40%増加する。こんなデータも出ています。

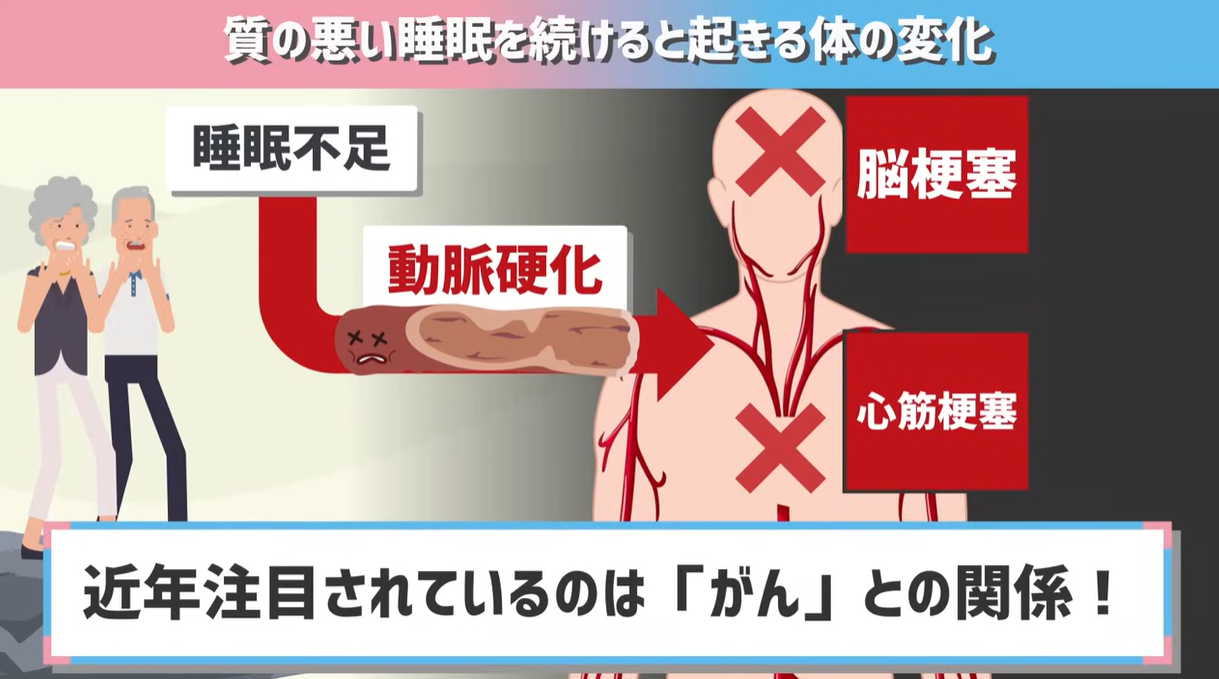

睡眠不足の影響⑤:大病のリスク

高血圧は血管に圧力がかかり、糖尿病では血液の中の糖分が血管を痛めつけ、血管をボロボロにし動脈硬化を進行させます。

そのため、睡眠不足では結果的に動脈硬化が進行することで、心臓や脳の血管が痛み、心臓病や脳梗塞のリスクも上昇します。

近年注目されているのはがんとの関係。

- 不眠症患者は、非不眠症者と比較し、全体的ながんリスクが24%増加

- デンマークの看護師の方を対象に行われた研究で、深夜勤務は乳がんのリスクを高めた

- 夜勤で前立腺がんの発症リスクが3倍まで上がった

このため、デンマークでは深夜勤務をしていた一部の乳がんの方の労災認定までしていますし、世界保健機関WHOでは、夜勤を発がん性のあるグループの行動として認定しています。

原因について、睡眠不足によって体内の免疫機能が低下し、がん細胞の増殖を抑制する働きが弱まることが考えられます。

正常な睡眠は免疫細胞の活性化や再生に必要なため、睡眠不足によってこれらの機能が低下すると、がん細胞が増殖しやすくなります。

また、睡眠不足によってストレスホルモンであるコルチゾールの分泌が増加することが挙げられます。コルチゾールは炎症を引き起こし、がんのリスクを高める可能性があります。

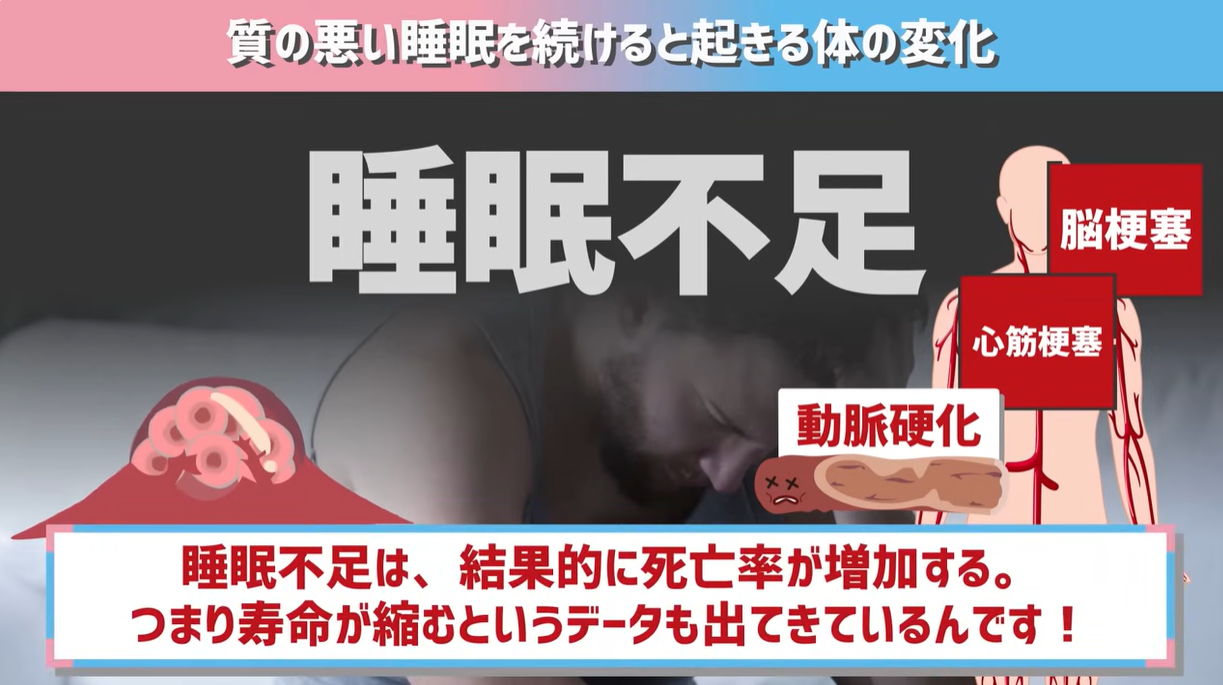

睡眠不足は寿命に関わる

睡眠不足はこういったがんや心臓病などの命にかかわる病気のリスクを上げることもわかってきていて、結果的に死亡率が増加する、つまり寿命が縮むというデータも出てきています。

「たかが睡眠不足でしょ」と思っている人もいますが、実は睡眠不足はこんなに多くの病気に繋がりうるもの。

適切な睡眠時間を取らない。また質の悪い睡眠を続けると、脳、肥満、血管など、体の様々な場所にガタがきてしまいます。

そして、重大な事実として、日本人は世界と比較して睡眠時間が格段に短いです。

睡眠時間の世界平均は8時間27分だが、日本は7時間22分。

1時間も遅れをとっています。

世界に睡眠の面で大きく遅れをとっているからこそ、日本人の誰もがより良い睡眠をとるための知識を身に着け、睡眠の質も量も深め、大きな病気のリスクを下げたり、自分のパフォーマンスを上げていく必要があります。

眠りたくてもどうしても眠れない、寝ても疲れがとれないなどの「不眠」や「ストレス」でお悩みの方はぜひ一度、ウチカラクリニックのオンライン診療までご相談ください。

睡眠の質を上げるための科学的に正しい対策

睡眠の質を上げるための対策①:寝具

枕や布団、マットレスなどの寝具は、変えるだけで劇的に睡眠の質が向上する場合があります。

寝具を選ぶ基準についてみていきましょう。

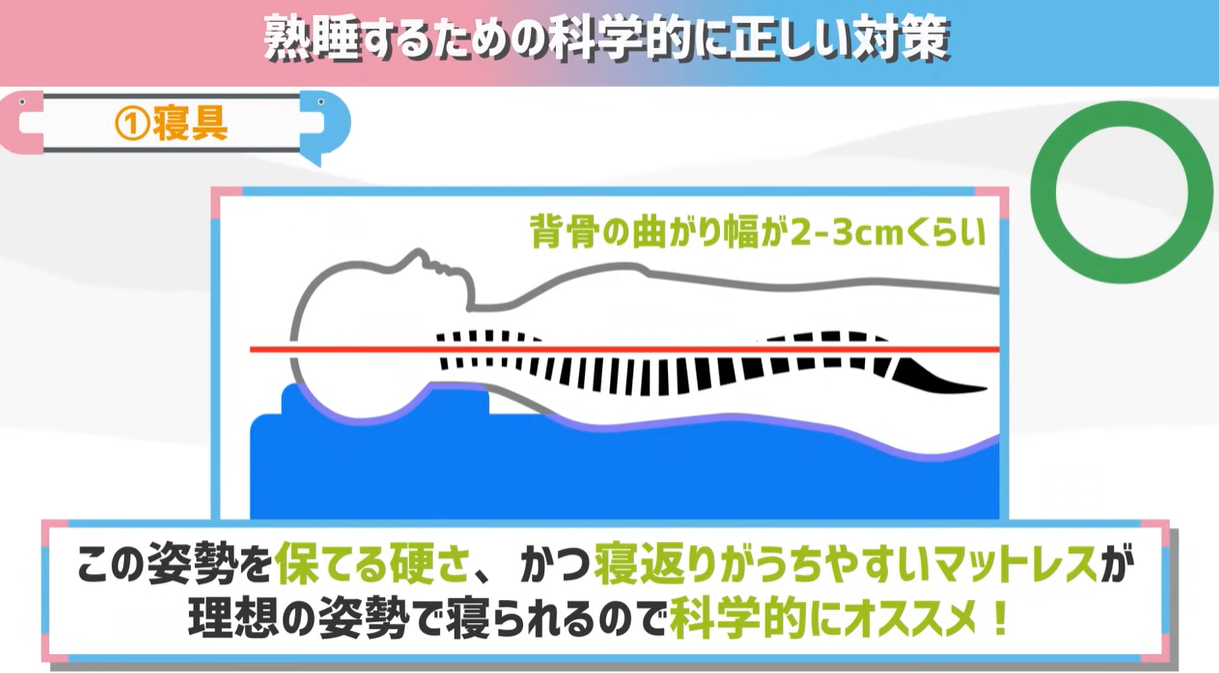

1.マットレス

まずマットレスは「硬さ」が重要。キーワードは「寝返り」です。

人間はずっと同じ姿勢で寝ていると、体の一部分に体重がかかり負担がかかり、血流も滞るので「寝返り」をうちます。

仮にもし同じ体勢で寝続けると、床ずれといって皮膚が赤くなったりすることもあるくらいなんですね。

そして「姿勢」も重要。人間の正しい寝姿勢は、背骨の曲がり幅が2-3cmくらいとされているので、この姿勢を保てる硬さ、かつ寝返りがうちやすいマットレスが必要最低限の寝返りにとどめ、理想の姿勢で寝られるので科学的におススメです。

「ふわふわのマットレスならいいだろう」と柔らかすぎるマットレスを選ぶ人がいますが、実はこれは厳禁。

マットレスが柔らかすぎると、背骨が2-3cmを超えて曲がりすぎてしまい、こうなると背骨のS字カーブのすきま部分が大きくなるので、腰が痛くなったり必要な寝返りが多くなってしまい睡眠の質が下がります。

逆に硬すぎても、圧力を強く感じて熟睡できなくなるので、この良い塩梅が重要なんですね。

2.敷き布団

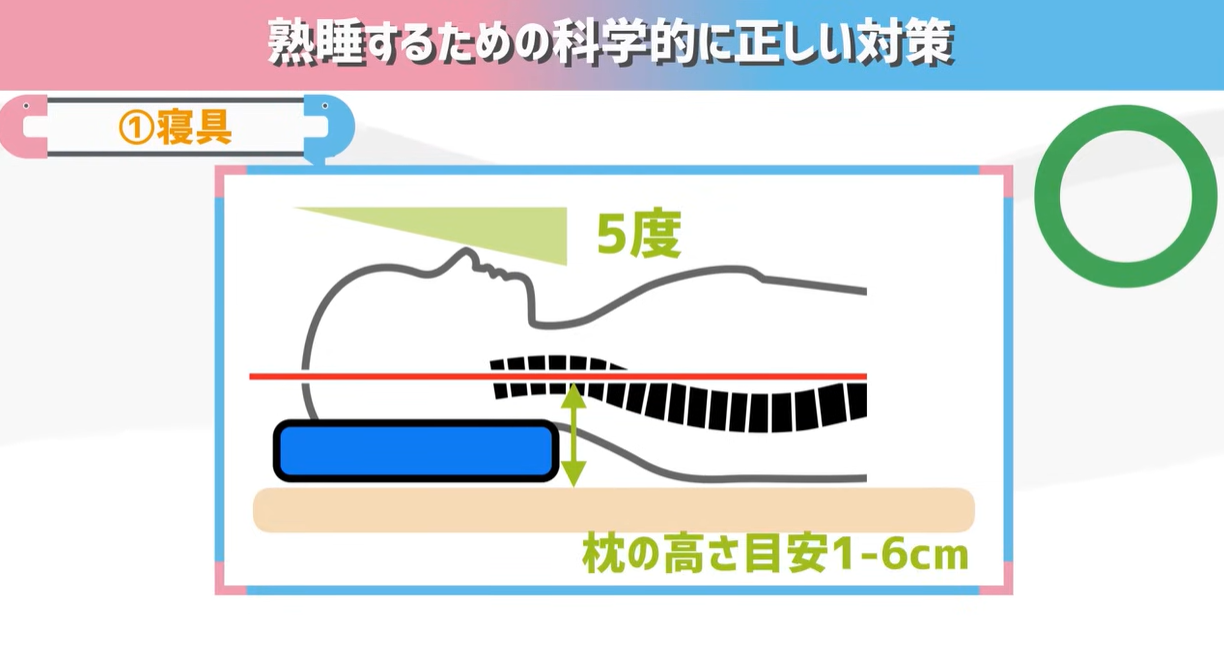

敷き布団についても個人差はありますが、目安として考えるべきは「敷き布団と首の角度」。

敷き布団の表面と、首の角度を確認して、科学的に正しい目安としては5度くらいが理想的とされているんですね。

あまりに首が水平でも、枕が高すぎて角度が大きくなっても良くない可能性があるわけです。

3.枕

そしてこの角度を調節するためにも、気になるのが「枕の高さ」です。

この枕の高さの目安は、1-6cmとかなり人によってまちまちですが、合わない枕を使っている人は、首を上手く支えられず首、肩・胸の筋肉に負担がかかったり、呼吸のしにくさを感じています。

そういった違和感がある人は、まず、首からの枕の深さが今何cmなのか確認した上で、この1-6cmの間の中で高さを調節してみましょう。

できるだけ呼吸がしやすく、自然な姿勢がとれる枕の高さから試してみて下さい。

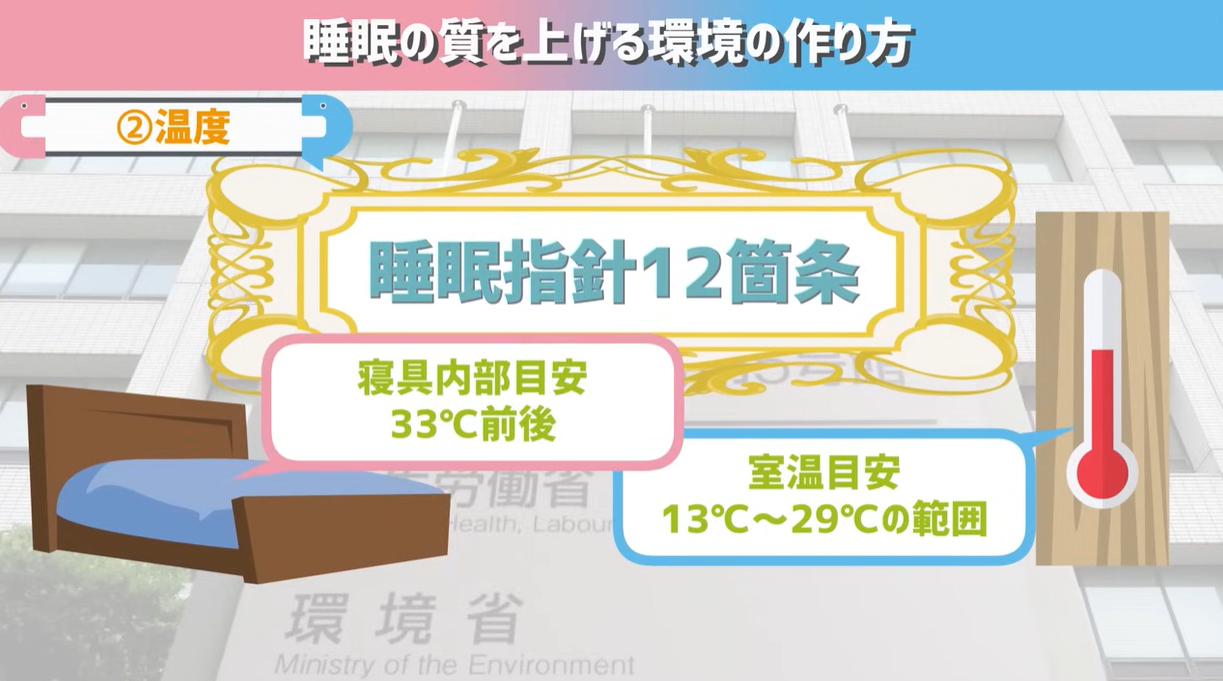

睡眠の質を上げるための対策②:温度

暑すぎても寒すぎても、睡眠の質は下がります。

理想の目安としては 厚生労働省が提唱する睡眠指針12箇条によると、寝室で寝具や寝間着を使用した状況であれば、室温は、夏は高めで冬は低めとなるものの概ね13~29℃の範囲に収まるようにし、寝具の内部は33℃前後になるよう調整することが推奨されています。

よく、自然な環境の方がいいだろう、と勘違いをし、夏はエアコンをつけず汗だくで寝たり、冬は毛布一枚で寝たりしている人がいますが、これは睡眠の質を下げるきっかけになります。

夏はゆるやかに空調をかけたり、冬は電気毛布や暖房をつけて、快適な温度を保つことが良質な睡眠への一歩です。

また、湿度は50%くらいが最適とされているので、夜間のエアコンは除湿モードなども活用していきましょう。

冷え性の人は靴下も忘れずに。

そしてお風呂は、就寝約1.5時間前に入浴して一旦体の臓器などの体温である「深部体温」を上げて、体温が下がっていくタイミングで眠りに入りやすくなると言われています。

じっくりお風呂であったまってから、スムーズに睡眠に入っていけると良いですね。

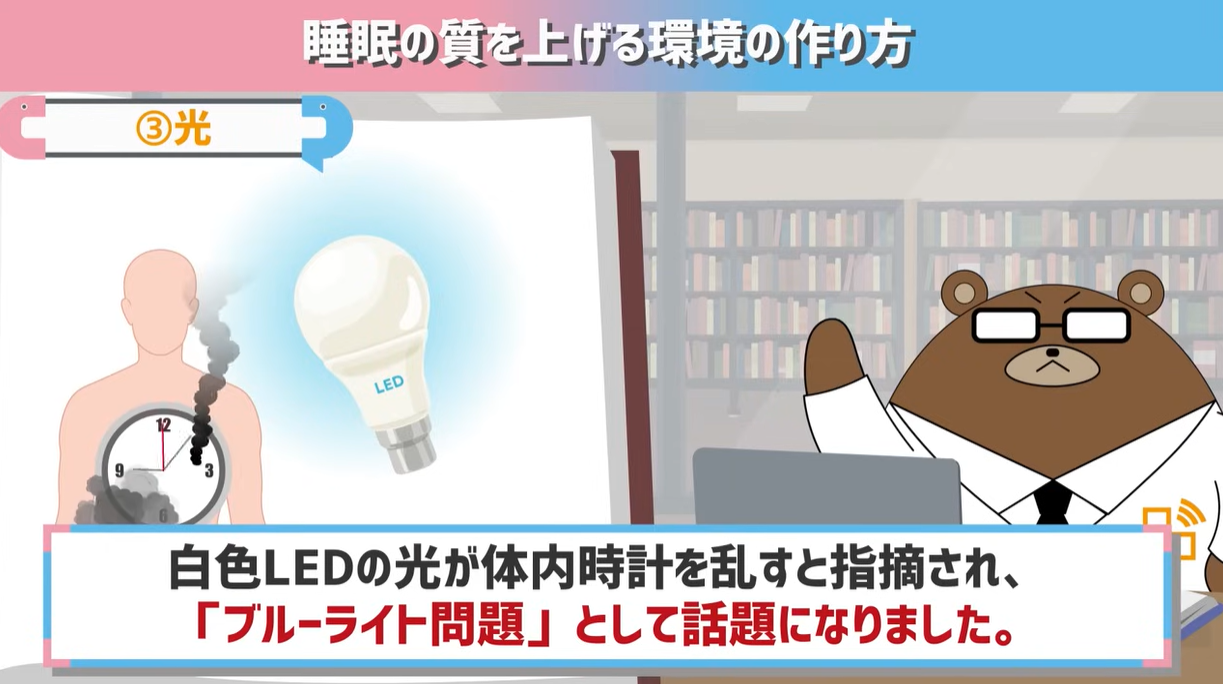

睡眠の質を上げるための対策③:光

現代では夜でも明るい環境を作ろうと思えば作れる状況になりましたが、これは要注意。夜にこうこうとライトが照らされている状態は人間の体にとって想定外。

人間のホルモンは人工の電気と日光の区別がつきません。そして人間の眠りに関わるホルモンは、この光を道しるべに人間を眠りへいざないます。

脳の松果体、という場所から分泌される「メラトニン」というホルモン。このホルモンはお昼間など、光を感じている状況では分泌されず、夜の暗い環境に反応し分泌され、人を眠くさせています。

そのため、夜も明るい環境で過ごしていると、脳が昼だと勘違いしてしまい、なかなかメラトニンが分泌されず、不眠の原因になることがあります。

特に「ブルーライト」と呼ばれる白色LEDの光が体内時計を乱すと指摘され、ブルーライト問題として話題になりました。

そのため、基本的に寝室は、廊下の光や外の街燈の光が入らない、真っ暗な環境の方が睡眠の質を上げますし、寝る前にすごすリビングなどの環境も、まぶしい光の強さはNG。

調光器をつけて、少し暗くするだけなどでもいいので、寝る前も少し薄暗いと感じるくらいの環境で過ごしましょう。

また、起きた時は朝いちばんに日光の光を浴びて、体内時計をリセットして脳に朝だと気づかせてあげると、その日のリズムも整ってくるのでおススメです。

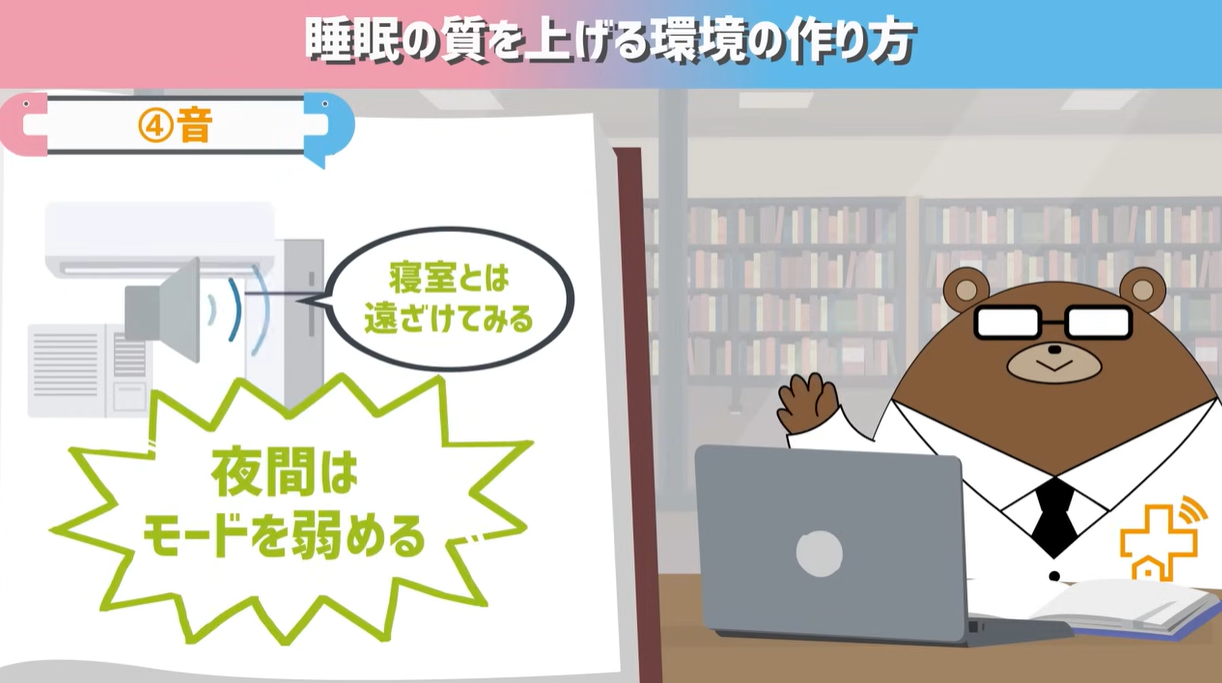

睡眠の質を上げるための対策④:音

野生の動物は寝ている時は襲われないかのセンサーが発達していて、五感の中でも聴覚、音を鋭敏に捉え敵の襲来がないか反応します。

人間に関しても野生の動物ほどではありませんが、寝ている時の脳は音に敏感。

小さな物音でも、脳は無意識でも反応して睡眠の質が下がることがあるので、音についても極力無音に近づけたい所なんですね。

- 冷蔵庫のモーター音や空調の風切り音が気になる場合は、寝室とは別の部屋に置く

- 夜間は機械類のモードを弱める

- 耳栓を使って生活の音をシャットアウトする

などが有効です。

この際目覚ましの音が聞こえない…という人は、スマートウォッチなどの振動型の目覚ましを活用しても良いでしょう。

睡眠の質を上げるための対策:まとめ

睡眠中はずっと適温・静か・暗い。この3条件を守り、人間の体の原理原則に沿ったマットレスなどの寝具を使っていく。

これが睡眠の質を上げるために最も重要な部分なので必ず覚えておきましょう。

また、このような症状があったら要注意です。

昼間やたら眠い、他の人にいびきや呼吸が止まっていることを指摘される、こういう人は「睡眠時無呼吸症候群」の可能性があります。

無呼吸の場合は治療をしないと睡眠の質が低いままなので、当てはまる人は一度病院で検査を受けてみましょう。(専門の科は呼吸器内科)

気になる方はこちらの記事もチェックしてみてください。

他にも、夜必ずおしっこで起きてしまう。という「夜間頻尿」の症状。この症状も、男性なら「前立腺肥大」や、女性なら「過活動膀胱」という病気。

これらに当てはまると、治療をしないとずっと尿意に悩まされることも。(専門の科は泌尿器科)

どちらの病気も睡眠の質を下げ、高血圧に繋がったり、死亡率を上げるという怖いデータがありますから、こういった症状があれば環境作り以前に病気の治療が必要な場合がありますから、心当たりのある人は病院に行きましょう。

ウチカラクリニックのオンライン診療でも相談に対応していますよ。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

睡眠に関するご相談、通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

睡眠についてはこちらの記事もチェック!