「目が充血して、ドロッとした目やにが出る…」 「ものもらい(麦粒腫)ができて、まぶたが痛い」

そんな、つらい目の細菌感染症の治療で、眼科で処方される最も代表的なお薬が「クラビット点眼液」です。

今回は、このクラビットがどのようなお薬なのか、その効果の仕組みや副作用、そして目薬を効果的に使うための「正しいさし方」について、医師がやさしく解説していきます。

結膜炎・ものもらいの治療は

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

内科のオンライン診療

目次

クラビット点眼液とは?効果は?

クラビット点眼液は、「ニューキノロン系」というグループに属する、強力な抗菌作用を持つ目薬です。

目の中で悪さをしている細菌を殺菌するための抗生物質です。様々な種類の細菌に対して効果を発揮するため、結膜炎やものもらい(麦粒腫)など、日常でよく起こる目の感染症治療に広く使われています。

クラビット点眼液には、お薬の濃度が異なる2つの種類があります。

- クラビット点眼液0.5%

- クラビット点眼液1.5%

1.5%はより高濃度のタイプで、重症の場合や、手術後の感染予防などで使われることがあります。医師が症状に合わせて適切な濃度を選択します。

クラビット点眼液の成分

有効成分は「レボフロキサシン水和物」です。

この成分は、細菌が増殖するために不可欠な「DNAの複製」というプロセスを邪魔します。

設計図をコピーできなくなった細菌は、それ以上増えることができなくなり、やがて死滅してしまいます。

クラビット点眼液の効果

- 幅広い種類の細菌を殺菌する効果(抗菌作用)

どんなときに使う?(適応疾患・部位)

- 眼瞼炎(がんけんえん): まぶたの炎症

- 涙嚢炎(るいのうえん): 目頭にある涙の通り道(涙嚢)の炎症

- 麦粒腫(ばくりゅうしゅ): いわゆる「ものもらい」

- 結膜炎(けつまくえん): 細菌性のものに限る

- 角膜炎、角膜潰瘍

- 眼科手術前後の無菌化療法(手術時の感染予防)

- 瞼板腺炎

クラビット点眼液はオンライン診療で出せる?

「目が充血して痛い…」「急に症状が出たけど、病院に行く時間がない…」

そんな方に知っていただきたいのが、オンライン診療という選択肢です。

クラビット点眼液のような点眼薬も、医師が適切と判断すれば、オンライン診療で相談したり、処方を受けたりすることが可能です。

ご自宅や職場など、好きな場所からスマートフォンやパソコンを使って医師の診察を受けられ、お薬も自宅に届けてもらえるので、通院の手間や待ち時間をぐっと減らすことができます。

ウチカラクリニックでも、

クラビット点眼液に関するご相談や継続的な処方をオンライン診療にて承っております。

特に、症状が安定している場合の継続処方や、お薬への切り替え相談などに、オンライン診療は便利です。経験豊富な医師が親身になってお話を伺いますので、お気軽にご相談ください。

クラビット点眼液の使い方(用法・用量)

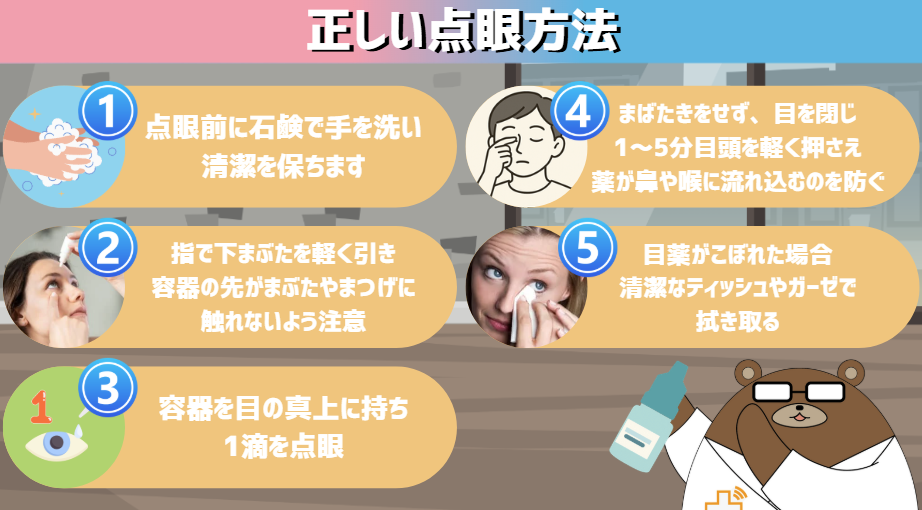

通常、1回1滴を、1日3回点眼します。症状によって、医師が回数を調整することがあります。

他の点眼薬と併用する場合は5分以上感覚を開けましょう。さす順番はお薬によって異なるので医師や薬剤師に確認しましょう。

クラビット点眼液の副作用

主な副作用

主な副作用として、目にしみる感じ(刺激感)、かゆみ、目の痛みなどが報告されています。

また、特徴的な副作用として、点眼後に口の中に苦味を感じることがあります。これは、目と鼻とのどの奥がつながっており、目薬の一部がのどに流れるために起こる正常な反応ですので、心配いりません。

副作用への対処法

しみる感じや苦味は、一時的なことがほとんどです。

点眼したら、すぐに目頭を1分ほど指で軽く押さえてください(涙点閉鎖)。 これで薬液が喉に流れるのを防ぎ、苦味を大幅に軽減できます。

もし、目の充血やかゆみがひどくなったり、まぶたに発疹が出たりした場合は、お薬が合わない可能性があるので、使用を中止し、医師や薬剤師に相談してください。

クラビット点眼液の注意事項(禁忌)

使ってはいけない方

- 過去にクラビットや、他のキノロン系抗菌薬でアレルギーを起こしたことがある方(禁忌)

併用に注意が必要な薬

目薬なので、飲み薬との悪い相互作用は基本的にありません。

使用上の注意

| しっかり使い切る | 症状が良くなっても、自己判断で中断すると、菌が生き残り、再発や耐性菌(薬が効きにくい菌)の原因になります。 |

| コンタクトレンズ | ソフトコンタクトレンズは、薬の成分を吸着してしまうことがあります。点眼する際は必ずコンタクトレンズを外し、15分以上経ってから装用するようにしてください。 |

| お酒(アルコール) | 直接的な相互作用はありませんが、多量の飲酒は目の充血を招いたり、体の免疫力を下げたりする可能性があります。治療中は控えるのが望ましいです。 |

保管方法

- 直射日光や高温を避け、室温で保管してください。

- 開封後は、通常1ヶ月を目安に使い切ってください。

- 子どもの手の届かない場所へ。

使い忘れたら?

気づいた時点でできるだけ早く1回分を点眼してください。

ただし、次に点眼する時間が近い場合は、忘れた分はとばして、次の時間に1回分だけ点眼しましょう。一度に2回分を一度にささないようにしましょう。

ウチカラクリニックのオンライン診療でも、クラビット点眼液をはじめとした点眼薬の処方なども行っています。気になる症状がある方はいつでもお気軽にご相談ください。年中無休で診察しています。

クラビット点眼液に市販薬はある?値段は?

市販薬

2025年9月現在、クラビットと同じ有効成分を含む市販の点眼薬はありません。

購入するには、医師の処方せんが必要です。

ジェネリック名

クラビット点眼液にはジェネリック医薬品があります。

「レボフロキサシン点眼液『製薬会社名』」という名前で処方されます。

薬価

時期や規格によって金額は変わってきますが、以下のような目安です。

- クラビット点眼液0.5%(先発品): 約296円/本(3割負担の場合:約 89円)

- レボフロキサシン点眼液0.5%:(後発品) 約121円/本(3割負担の場合:約 36円)

※2025年9月2日現在

※薬価は改定などで変わる可能性があります。

添付文書

よくある質問(FAQ)

Q.子供でも使えますか?

はい、お子さんの結膜炎やものもらいの治療にも広く使われる、安全性の高いお薬です。しかし、1歳未満の赤ちゃんに対しては、慎重に使われます。

Q.妊婦や授乳中でも使えますか?

治療上の有益性が危険性を上回ると医師が判断した場合にのみ使用されます。自己判断で使わず、必ず医師に相談してください。

Q.どのくらいで効きますか?

感染症の種類や重症度によりますが、通常は2~3日の使用で、目やにが減ったり、赤みが引いてきたりといった症状の改善が見られることが多いです。

Q.運転への影響はありますか?

点眼直後は、一時的に視界がぼやけることがあります。視界がはっきりするまでは、運転や危険な作業は控えてください。

Q.点眼後に口が苦くなるのはなぜですか?

目と鼻とのどの奥は、「涙道(るいどう)」という管でつながっています。点眼した薬の一部が、この管を通ってのどに流れてくるため、苦味を感じることがあります。点眼後に目頭を軽く押さえることで、流れにくくすることができます。

Q.0.5%と1.5%の違いは何ですか?

お薬の濃度の違いです。1.5%の方がより高濃度で、強い殺菌効果が期待できたり、点眼回数を減らせたりする場合があります。どちらの濃度が適切かは、医師が症状の重さなどを見て判断します。

クラビット点眼液の処方はウチカラクリニックオンライン診療で!

クラビット点眼液は、ものもらいや結膜炎など、日常でよく起こる目の細菌トラブルに幅広く使える、非常に頼りになる目薬です。大切なのは、症状が良くなっても、処方された期間は最後まで使い切ること。これが、病気をしっかり治し、再発を防ぐために重要です。

「この目の症状、ものもらいかな?」

「子どもが目を痒がっているけど、病院に行く時間がない…」

そんなときは、ウチカラクリニックのオンライン診療が便利です。

- スマホやPCがあれば、全国どこからでも受診可能

- 対面診療と料金は変わらず、安心してご利用いただけます

- お忙しい方でも安心の年中無休で診療

- 処方された薬は郵送、またはお近くの薬局で受け取り可能

通院の手間なく、専門医に目の症状を相談し、ご自身の症状に合った適切なお薬を処方してもらうことが可能です。急な目のトラブルにお悩みの方は、ぜひお気軽にウチカラクリニックにご相談ください。

結膜炎・ものもらいの治療は

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

内科のオンライン診療