「なかなか治らない湿疹でつらい…」「かゆみが強くて眠れない…」「頭皮にも使える塗り薬ってないかな?」そんなとき、皮膚科で「リンデロンV」という塗り薬が処方されることがあります。

「リンデロンって聞いたことあるけど、Vって何?」「軟膏とクリーム、ローションはどう違うの?」「ステロイドってやっぱり強いの?副作用が心配…」など、いろいろな疑問や不安を感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、皮膚の炎症を抑えるお薬「リンデロンV(軟膏・クリーム・ローション)」について、その正体から効果、ステロイドの強さ、副作用、正しい使い方、そして皆さんが知りたい疑問点まで、医師がとことん優しく解説します!リンデロンVと上手に付き合って、つらい皮膚の悩みを改善していきましょう。

目次

リンデロンVとは?効果は?

リンデロンVは、皮膚の炎症や赤み、かゆみ、腫れなどを抑える効果がある、ステロイドの塗り薬です。

ステロイドには様々な種類があり、効果の強さも異なります。リンデロンVは、ステロイド外用薬の強さでいうと「ストロング(強い):Ⅲ群」に分類されます。5段階で見ると真ん中あたりの強さで、体の湿疹やかゆみによく使われる代表的なお薬です。

ステロイド外用薬の強さについてはこちらの記事も参考にしてください。

【ステロイドの強さについて詳しい解説はこちら!】

🔗【強さ一覧】ステロイド軟膏のランク早見表|弱い・中等度・強いの使い分けと副作用を徹底解説

リンデロンには、この「V」がつくシリーズの他にも、「VG」(ゲンタマイシンという抗生物質が配合されているもの)や、市販薬の「リンデロンAs」など、いくつかの種類があります。この記事では、主に医療用の「リンデロンV」の3つの剤形(軟膏・クリーム・ローション)について詳しく見ていきます。

リンデロンV(軟膏・クリーム・ローション)の成分

リンデロンV軟膏・クリーム・ローションの主役は、共通して「ベタメタゾン吉草酸エステル」というステロイド成分です。

①炎症を強力に鎮めるレスキュー隊

皮膚で炎症が起こると、様々な化学物質(プロスタグランジンなど)が活発になり、赤み、腫れ、かゆみといったつらい症状を引き起こします。ベタメタゾン吉草酸エステルは、これらの炎症を引き起こす物質が作られるのを強力に抑えたり、炎症に関わる細胞(白血球など)の働きを鎮めたりする作用があります。

②血管をキュッと引き締め、赤みや腫れを引かせる

炎症が起きると、その部分の血管が拡張して赤く見えたり、血液の成分が漏れ出して腫れたりします。ステロイドには、この拡張した血管を収縮させる作用があり、赤みや腫れを和らげるのを助けます。

③過剰な細胞の増殖を抑える

湿疹などで皮膚の細胞が異常に増えてしまうのを抑える働きもあります。

このように、リンデロンVは、皮膚の炎症反応を多方面から強力にブロックすることで、つらい症状をすみやかに改善してくれるのです。

リンデロンVの効果

- 皮膚の赤み、腫れ、かゆみをしっかり抑える

- 湿疹や皮膚炎の症状を改善する

- 乾癬などの角化症の症状を和らげる

ただし、リンデロンVは症状を抑えるお薬であり、原因そのものを治すわけではありません。例えば、細菌や真菌(カビ)による感染症が原因の場合は、そちらの治療も併せて行う必要があります。

どんなときに使う?(適応疾患・部位)

- アトピー性皮膚炎(症状が比較的強い場合や、苔癬化(皮膚が厚く硬くなる)した部分など)

- 接触皮膚炎(かぶれ、おむつ皮膚炎など)

- 脂漏性皮膚炎

- 尋常性乾癬(じんじょうせいかんせん)

- 虫刺され(症状が強い場合)

- 痒疹群(ようしんぐん:強いかゆみを伴う皮膚のもりあがりなど)

- 掌蹠膿疱症(しょうせきのうほうしょう)

- 円形脱毛症(ステロイドの局所注射と併用されることも)

- ケロイドの治療補助

体幹や手足など、比較的皮膚の厚い部分に使われることが多いですが、症状の程度や範囲、塗る場所の特性(毛の有無など)によって、軟膏・クリーム・ローションが使い分けられます。

顔や首、陰部などの皮膚の薄いデリケートな部分への使用は、原則としてより作用の弱いステロイドが選択されるか、ごく短期間の使用にとどめられることが多いです。自己判断での使用は絶対に避けましょう。

リンデロンVの種類(軟膏・クリーム・ローションの特徴と使い分け)

リンデロンVには、主に「軟膏」「クリーム」「ローション」の3つのタイプ(剤形)があります。これらは同じ有効成分「ベタメタゾン吉草酸エステル」を含んでいますが、基剤(お薬のベースとなる部分)が異なるため、使用感や適した患部、刺激性などに違いがあります。

リンデロンV軟膏0.12%

【特徴】

油性の基剤で、しっとりとした使用感です。皮膚を保護する効果が高く、刺激が少ないのがメリットです。水に流れにくいので、効果の持続性も期待できます。

【適した患部】

乾燥してカサカサした患部、じゅくじゅくしていない患部、皮膚が敏感な部分、水に触れることが多い部位など。

【デメリット】

ベタつきが気になることがあります。

リンデロンVクリーム0.12%

【特徴】

水と油を混ぜ合わせた乳剤性の基剤で、軟膏よりも伸びが良く、さっぱりとした使用感です。

【適した患部】

じゅくじゅくした患部、やや広範囲の患部、毛の多い部分、夏場などさっぱりとした使用感が好まれる場合など。

【デメリット】

軟膏に比べて刺激を感じやすいことがあります。

リンデロンVローション0.12%

【特徴】

液状の基剤で、サラサラとした使用感です。広範囲に塗りやすく、特に頭皮など毛の多い部分に適しています。

【適した患部】

頭皮、毛の多い部分、広範囲の患部。

【デメリット】

クリームよりもさらに刺激を感じやすいことがあります。アルコールを含むため、傷やただれがあるとしみることがあります。

どの剤形が適しているかは、皮膚の状態、部位、季節、患者さんの好みなどを考慮して医師が判断します。

リンデロンVの使い方(用法・用量)

1日数回(通常1~2回程度)、適量を患部に塗る使い方が一般的ですが、塗る回数や期間は、症状の程度によって異なります。

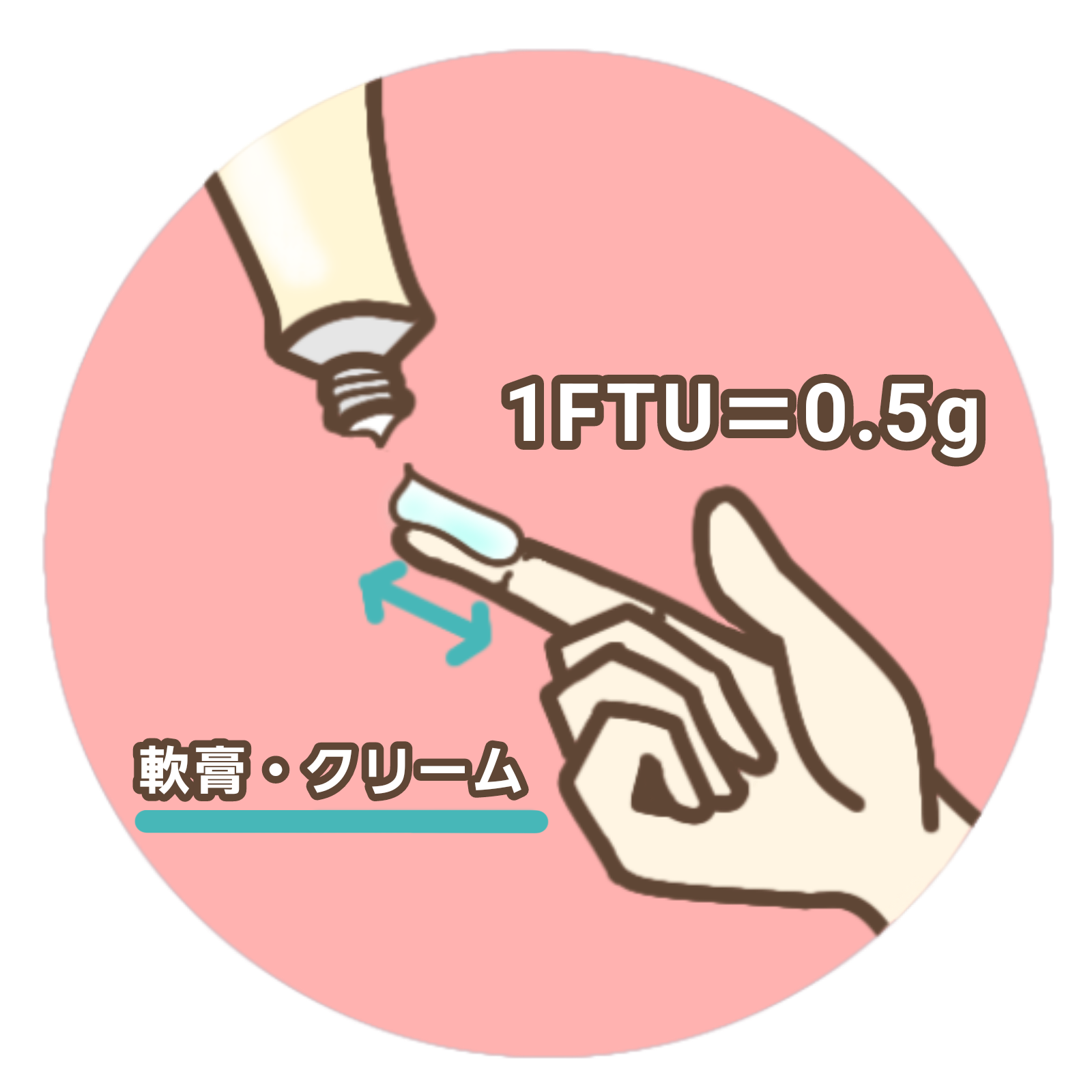

1回あたりの塗る量の目安として、成人の人差し指の第一関節までチューブから出した量(約0.5g)で、大人の手のひら2枚分くらいの面積に塗るのが「フィンガーティップユニット(FTU)」という考え方です。医師や薬剤師から具体的な量の指導を受けましょう。

症状がよくなってきたら、回数を減らすなど調整するケースが多いです。

“塗れば塗るほど早く治る”わけではないので、症状に合わせた量や回数を守りましょう。

ウチカラクリニックのオンライン診療でも、ステロイドの処方や皮膚症状の治療も行っています。気になる症状がある方はいつでもお気軽にご相談ください。年中無休で診察しています。

リンデロンVの副作用

主な副作用

局所的な副作用(塗った場所に起こるもの)

- 皮膚の感染症の誘発・悪化: 真菌(カンジダ、水虫など)や細菌による感染症が起こりやすくなったり、もともとあった感染症が悪化したりすることがあります。

- 皮膚の萎縮、ステロイド皮膚: 長期間連用した場合に、皮膚が薄くなる、皮膚の萎縮線(妊娠線のような線)、毛細血管拡張(皮膚の表面に赤い血管が浮き出て見える)、皮膚の赤みなどが現れることがあります。

- ステロイドざ瘡(ニキビ様のぶつぶつ)、酒さ様皮膚炎(しゅさようひふえん:顔が赤くなり、ニキビのようなぶつぶつができる): 特に顔への長期連用で起こりやすいです。

- 多毛(塗った部分の毛が濃くなる)

- 接触皮膚炎(かぶれ)、刺激感: 特にクリームやローションは、軟膏に比べて基剤による刺激を感じやすいことがあります。ローションはアルコールを含むため、傷にしみることがあります。

全身性の副作用

大量または広範囲に長期間使用した場合(特に密封法(ODT)などを行った場合)に、体内にステロイドが吸収され、副腎機能の抑制、血糖値の上昇、高血圧、緑内障、白内障などの全身的な影響が出ることが理論上はありますが、通常の塗り薬としての使用では頻度は高くありません。

しかし、特に小さなお子さんや広範囲に使用する場合は注意が必要です。

副作用が出たときの対処法

- すぐに使用を中止する

- ヒリヒリ・赤みなどの症状を医師または薬剤師に伝える

- 必要に応じて他の治療に切り替えてもらう

リンデロンVの注意事項(禁忌)

使ってはいけない場合(禁忌)

使ってはいけない方(禁忌)

- 細菌・真菌・ウイルスによる皮膚感染症(禁忌)

- 水虫・たむし(カビ)(禁忌)

- ヘルペス・水ぼうそう(ウイルス)(禁忌)

- とびひ(細菌) などが疑われる部位(禁忌)

- 梅毒など(スピロヘータ)が関わる皮膚病(禁忌)

- 寄生虫が原因の皮膚トラブル(疥癬、けじらみ等)(禁忌)

- 鼓膜に穿孔(穴)のある湿疹性外耳道炎(禁忌)

- 潰瘍(深い傷)、第2度深在性以上の重いやけど・凍傷(禁忌)

- 本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある方(禁忌)

特に注意して使う方(慎重投与)

- 妊婦/妊娠の可能性がある方

- 小さいお子さん

- ご高齢の方

使用上の注意

- 自己判断で中止・再開しない: 症状が良くなったと思っても、医師の指示なしに急にやめるとリバウンド(症状が悪化すること)が起こることがあります。逆に、漫然と長期間使い続けるのも副作用のリスクを高めます。

- 目に入らないように細心の注意を: 万が一目に入ってしまったら、すぐに大量の水で洗い流し、異常を感じたら眼科医の診察を受けてください。特に、まぶたへの使用は眼圧上昇や緑内障、白内障のリスクがあるため、医師の厳密な指示のもとで行われます。

- おむつの下や密封法(ODT)は原則として避ける: おむつの下や、ラップなどで覆って塗る方法(密封療法)は、薬剤の吸収を高めて効果を強めますが、副作用のリスクも格段に高まります。

保管方法

- 直射日光・高温多湿を避けて保管しましょう。

- 子どもの手の届かない場所に置いてください。

- チューブや容器の口は清潔に保ち、使用後はキャップをしっかり閉めましょう。

- 使用期限が過ぎたお薬は使わないでください。

塗り忘れたら?

思い出した時点で塗ってOKです。次の塗る時間が近ければ、飛ばして次回分から再開しても大丈夫です。

焦って一気に多めに塗るのは避けてください。

リンデロンVに市販薬はある?値段は?

市販薬

市販薬として「リンデロンVs」などが販売されています。

市販薬でもステロイド成分を含むため、自己判断で長期間使い続けるのは避け、目安として1週間程度で良くならない/悪化する場合は受診してください。

また、化膿が疑われる・水虫やヘルペスが疑われるなど原因がはっきりしない場合は、塗るとかえって悪化することがあるので、まず医師に相談しましょう。

薬価

時期や規格によって金額は変わってきますが、以下のような目安です。

| 薬剤名 | 区分 | 薬価 | 3割負担の目安 |

|---|---|---|---|

| リンデロンV軟膏0.12% | 先発品 | 約16.90円/ g | 約5.1円/ g |

| リンデロンVクリーム0.12% | 先発品 | 約16.90円/ g | 約5.1円/ g |

| リンデロンVローション0.12% | 先発品 | 約16.90円/ mL | 約5.1円/ mL |

※2025年4月29日現在

※薬価は改定などで変わる可能性があります。

ジェネリック名

リンデロンVの有効成分「ベタメタゾン吉草酸エステル」を含むジェネリック医薬品(後発医薬品)も、軟膏・クリーム・ローションの各剤形で多数存在します。

「ベタメタゾン吉草酸エステル軟膏「〇〇」」や「ベタメタゾン吉草酸エステルクリーム「〇〇」」、「ベタメタゾン吉草酸エステルローション「〇〇」」(〇〇には製薬会社名が入ります)といった名称で販売されており、一般的にリンデロンVよりも薬価が安価なことが多いです。

また、リンデロンVと同様の有効成分・濃度で添加物がやや異なる「ベトネベート軟膏0.12%」なども存在しています。

添付文書

リンデロン−V軟膏0.12%/リンデロン−Vクリーム0.12%

よくある質問(FAQ)

Q. 妊娠中や授乳中でも使える?

A. 妊婦さんや授乳中の方は、なるべく薬の使用を控えたい時期です。ただし、どうしても治療が必要な場合は医師が判断して処方することがあります。心配なことは遠慮なく相談しましょう。

Q. 子どもにも使えるの?

A. リンデロンVは「ストロング」クラスのステロイドであり、お子さんの皮膚は大人よりも薄くデリケートで、薬剤の影響を受けやすいため、使用は非常に慎重な判断が必要です。医師がお子さんの症状や状態を総合的に判断し、他のより作用の弱いステロイドでは効果が不十分な場合に、ごく短期間、限定的な範囲に処方することがあります。

Q. リンデロンVはいつから効き始めますか?どのくらいでやめられますか?

A. リンデロンVは「ストロング」クラスのステロイドなので、多くの場合、使用開始から比較的早期(数日以内)に赤みやかゆみが和らいでくるのを実感できるでしょう。

やめるタイミングは非常に重要で、自己判断は禁物です。「ストロング」クラスのステロイドは、漫然と使い続けると副作用のリスクが高まりますし、逆に急にやめすぎると症状が再燃(リバウンド)することもあります。医師が皮膚の状態を見て、徐々に塗る回数を減らしたり、より作用の弱いお薬に変更したり、保湿剤のみに切り替えたりといった指示を出します。

Q. リンデロンVはステロイドの強さでいうとどのくらいですか?顔にも使えますか?

A. リンデロンVの有効成分であるベタメタゾン吉草酸エステルは、ステロイド外用薬の強さのランクでいうと、5段階中上から2番目のII群「ストロング(強い)」に分類されます。比較的しっかりとした抗炎症作用があります。

顔や首、陰部といった場所は皮膚が薄く、お薬の吸収率が高いため、副作用が出やすいデリケートなエリアです。そのため、これらの部位に「ストロング」クラスのステロイドを使用することは、原則として避けられるか、ごく短期間の限定的な使用にとどめられます。

Q. リンデロンVとリンデロンVGの違いは何ですか?

A. 「リンデロンV」は、ステロイド成分であるベタメタゾン吉草酸エステルのみを含んでいます。一方、「リンデロンVG」は、このベタメタゾン吉草酸エステルに加えて、ゲンタマイシン硫酸塩という抗生物質が配合されています。 ゲンタマイシンは細菌感染を抑える働きがあるので、リンデロンVGは、湿疹や皮膚炎に細菌感染を伴っている場合、またはそのおそれがある場合に使われます。どちらを使うかは、医師が皮膚の状態を見て判断します。細菌感染がないのにVG軟膏を使い続けると、耐性菌(抗生物質が効かない菌)を生む原因になることもあるので、自己判断での使い分けはできません。

Q. ローションは頭皮以外にも使えますか?

A. はい、リンデロンVローションは頭皮への使用に適していますが、医師の指示があれば、頭皮以外の毛の多い部分や、広範囲の患部などにも使用されることがあります。 さらっとした使用感なので、夏場などにも好まれることがあります。ただし、アルコールを含むため、傷やただれがあるとしみることがありますので、そのような部位への使用は医師とよく相談してください。

まとめ

今回は、皮膚の炎症をしっかり抑えるお薬「リンデロンV(軟膏・クリーム・ローション)」について、それぞれの剤形の特徴にも触れながら詳しく見てきました。

リンデロンVは、「ストロング」クラスのステロイド外用薬で、つらい湿疹や皮膚炎などの症状を効果的に和らげてくれる頼もしいお薬です。しかし、その作用が強い分、使い方を間違えると副作用のリスクも伴います。

一番大切なのは、「強い薬だから怖い」とむやみに避けるのではなく、その効果と注意点、そして剤形ごとの特徴を正しく理解し、医師や薬剤師の指示をしっかり守って、適切な量と期間で使用することです。自己判断で量を増やしたり、塗る範囲を広げたり、長期間ダラダラと使い続けたり、逆に急にやめてしまったりするのは絶対に避けましょう。

この記事が、リンデロンVに対する皆さんの疑問や不安を少しでも軽くして、安心して治療に取り組むためのお手伝いができれば嬉しいです。つらい皮膚症状が早く改善し、快適な毎日が戻ってきますように。お大事にしてくださいね。

オンライン診療なら

ウチカラクリニックで!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

無料かんたんチェック!

主な診療科目

- 一般内科

- 皮膚科

- 小児科

- 耳鼻咽喉科

- 婦人科

- 泌尿器科

- 心療内科

- 発熱外来

- ピル外来

- 生活習慣病

- アレルギー外来

- AGA・ED

- 肥満症外来