「ベッドに入っても、目が冴えてなかなか眠れない…」 「夜中に何度も目が覚めてしまい、時計を見てはため息…」 「朝起きても、ぐったり疲れている…」

睡眠に関する悩みは、本当につらいものですよね。眠れない夜が続くと、日中の活動にも影響が出てしまい、心も体もすり減ってしまいます。

日本人の約5人に1人が、何らかの睡眠の悩みを抱えていると言われています。不眠は特別なことではなく、その原因を知り、正しく対処することで、改善できるケースがほとんどです。

この記事では、不眠症の基本的な知識から、ご自身でできる改善法、そして専門家への相談のタイミングまで、あなたの「眠れない」という悩みに寄り添いながら、分かりやすく解説していきます。

眠れないお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

不眠症・睡眠外来のオンライン診療

不眠症とは?

不眠症とは、単に「眠れない時間がある」ことだけを指すのではありません。

「睡眠による休養がとれない状態が続き、その結果として、日中の活動に支障が出ている」状態のことを言います。

《日中の活動への支障とは?》

- 強い眠気

- 体のだるさ、倦怠感

- 集中力や記憶力の低下

- 気分の落ち込み、イライラ

これらの症状が続くことで、仕事や家事の効率が落ちたり、生活の質そのものが低下してしまったりするのが、不眠症のつらいところです。

不眠症の症状

不眠の悩みは、実はいくつかのタイプに分けられます。ご自身がどのタイプに当てはまるか知ることが、解決への第一歩です。

入眠障害(にゅうみんしょうがい)

ベッドに入ってもなかなか寝つけないタイプ。「早く寝なきゃ」と焦るほど目が冴えてしまい、寝つくまでに30分〜1時間以上かかってしまいます。

中途覚醒(ちゅうとかくせい)

睡眠中に何度も目が覚めてしまうタイプ。トイレが近いわけでもないのに目が覚め、その後なかなか寝つけずに朝を迎えてしまうこともあります。

早朝覚醒(そうちょうかくせい)

自分が起きたい時刻よりも2時間以上も早く目が覚めてしまい、その後もう一度眠ることができないタイプ。高齢の方に比較的多く見られます。

熟眠障害(じゅくみんしょうがい)

睡眠時間は十分に確保できているはずなのに、朝起きた時に「ぐっすり眠れた」という満足感がなく、疲れが取れていないタイプです。

これらは、どれか一つだけの場合もあれば、複数のタイプを合併している場合もあります。

不眠症の原因、なぜ眠れないの?

不眠症の原因は一つだけではなく、様々な要因が複雑に絡み合っていることがほとんどです。

身体的な原因

体の病気に伴う痛み(頭痛、関節痛など)やかゆみ、咳、頻尿などが、眠りを妨げることがあります。

また、いびきがひどく、睡眠中に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」も、熟睡を妨げる大きな原因です。

心理的な原因

仕事や人間関係、家庭内のストレス、悩み、不安、緊張などが原因で、心と体が興奮状態になり眠れなくなります。

また、うつ病などの心の病気の症状の一つとして、不眠が現れることも少なくありません。

生活習慣の原因

不規則な生活リズム、就寝前のカフェイン(コーヒー、紅茶、緑茶など)やアルコール、タバコの摂取は、睡眠の質を大きく低下させます。

特に、寝る直前のスマートフォンやPCの操作は、画面のブルーライトが脳を覚醒させてしまい、寝つきを悪くする代表的な原因です。

環境的な原因

寝室の騒音や光、不適切な温度や湿度、体に合わない寝具(枕やマットレス)など、眠るための環境が整っていないことも、不眠の原因となります。

不眠症は何科を受診すればいいの?

なかなか改善しない場合、一人で抱え込まずに専門家に相談することが大切です。

受診の目安

- 睡眠の悩みが1ヶ月以上続いている

- 日中の眠気やだるさがつらく、仕事や生活に明らかに支障が出ている

- 気分がひどく落ち込んだり、何事にもやる気が出なかったりする

受診するなら、心療内科?精神科?

不眠症を専門に扱うのは、主に「心療内科」や「精神科」です。

ここで、「この二つはどう違うの?」と迷われる方も多いと思います。簡単にお伝えすると、以下のようになります。

- 心療内科:ストレスが原因で、頭痛や腹痛など「体」の症状が強く出ている場合に適しています。

- 精神科:気分の落ち込みや強い不安など「心」の症状が中心の場合に適しています。

ただし、不眠症はどちらの科でも専門的に扱っている代表的な症状です。実際には両方の領域を診てくれるクリニックも多いため、厳密に区別する必要はありません。

どちらを選んでも適切な治療を受けられますので、まずは「通いやすい」「相談しやすそう」と感じる方を選んで大丈夫です。

もし、専門科への受診に抵抗がある場合は、まずはかかりつけの内科で相談してみるのも良いでしょう。体の病気が隠れていないかを確認し、必要であれば専門医を紹介してくれます。

病院に行く時間がない…そんな時は「オンライン診療」を!

「精神科は、なんとなく気が引ける…」「仕事が忙しくて、平日に病院に行く時間がない」

そんな多忙なあなたのための新しい選択肢が「オンライン診療」です。

オンライン診療なら、お手持ちのスマートフォンやパソコンを使って、自宅にいながら医師の診察を受け、処方薬を受け取ることができます。

保険適応可能で、システム利用料も0円!診察料は対面の病院とほぼ同じです!

\ オンライン診療の3つのメリット /

①自宅で完結、待ち時間ゼロ

予約から診察、決済まで全てオンライン。病院での長い待ち時間や、通院の手間がありません。

24時間365日いつでも予約可能で、早朝/夜間や土日も診療中!

②薬は近くの薬局or自宅への郵送で!

診察後、ご希望の近くの薬局でお薬受け取れます。

薬局に行けない場合でも、お薬は郵送可能!最短で当日中に処方薬が発送され、ご自宅のポストに届きます。

③感染リスクなし

病院の待合室などで、他の病気に感染する心配がありません。体調が悪い時だからこそ、安心して利用できます。

仕事や育児で自分のことは後回しにしがちな方でも、オンライン診療ならスキマ時間で受診が可能です。

不眠症の治療法

不眠症の治療では、つらい症状を和らげ、安定した睡眠を取り戻すために、お薬による治療(薬物療法)が行われています。

現在使われているお薬は、脳の興奮を鎮めて眠りを誘うものから、自然な眠りのリズムを整えるものまで様々です。医師が、あなたの不眠のタイプや体の状態に合わせて、最適なお薬を選択します。

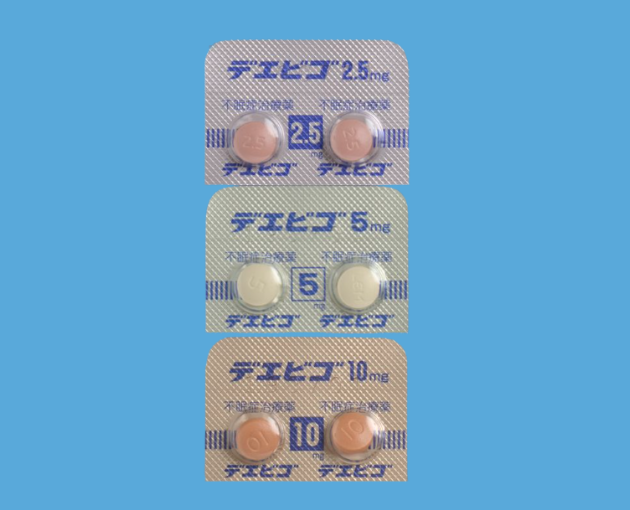

自然な眠りを促すタイプの睡眠薬

脳内で覚醒に関わる物質の働きを抑えたり、睡眠に関わるホルモンに作用したりすることで、強制的に眠らせるのではなく、体が自然に眠りへ移行するのを助けます。

依存性が少なく、安全性が高いのが特徴です。

【処方されるお薬の例】

ロゼレム、デエビゴ、ベルソムラ、クークビック など

脳の働きを落ち着かせるタイプの睡眠薬

脳の神経活動を全体的に落ち着かせることで、不安や緊張を和らげ、眠りへと導くタイプのお薬です。

古くから使われており、寝つきを良くする効果が速やかに現れるのが特徴です。

【処方されるお薬の例】

ルネスタ、リスミー など

\ それぞれの睡眠薬の解説は /

\ こちらの記事をチェック! /

漢方薬によるアプローチ

体質や心身のバランスの乱れから不眠が起きていると考えられる場合、漢方薬が非常に有効な選択肢となります。心と体の両面からアプローチし、根本的な改善を目指します。

抑肝散(よくかんさん)

体力が比較的弱く、神経が高ぶってイライラしがちな方や、怒りっぽい方の不眠に使われます。「肝」の高ぶり(漢方でいう神経の興奮状態)を抑えることで、精神を安定させ、安眠をサポートします。歯ぎしりや、悪夢に悩む方にも効果的です。

詳しい解説はこちら→【漢方】抑肝散の効果・副作用

柴胡加竜骨牡蛎湯(さいこかりゅうこつぼれいとう)

体力が中くらい以上で、ストレスによる精神的な不安や、動悸、イライラ、便秘などを伴う不眠に適しています。神経の高ぶりを鎮め、心と体のバランスを整えることで、穏やかな眠りへと導きます。

詳しい解説はこちら→【漢方】柴胡加竜骨牡蛎湯

薬以外の治療法【認知行動療法と生活習慣の改善】

お薬はつらい不眠症状を和らげるために非常に重要ですが、根本的な解決を目指すためには、薬以外の治療法を組み合わせることが不可欠です。

治療の基本となるのは、「睡眠衛生指導」と「認知行動療法(CBT-I)」です。

睡眠衛生指導

睡眠に良い生活習慣を身につけるための専門的なアドバイスを受けることです。

カフェインを避ける、寝る前のスマホをやめる、朝日を浴びるといった、基本的な生活習慣の見直しを行います。

認知行動療法(CBT-I)

世界の不眠症治療で最も効果が高いとされている心理療法です。

「早く寝なければ」という焦りや、「眠れないかもしれない」という不安といった、睡眠に対する誤った思い込みや行動のクセを専門家と一緒に見つけ出し、それを修正していくことで、薬に頼らずとも眠れる心と体の状態を作っていくことを目指します。

これらの治療法を薬物療法と組み合わせることで、より効果的に、そして根本的に不眠の悩みを解決していくことができるのです。

不眠症の予防と改善に!今日からできるセルフケア

【朝】体内時計をリセットする

- 決まった時間に起き、太陽の光を浴びましょう。乱れた体内時計がリセットされ、夜に自然な眠気が訪れやすくなります。

- バランスの取れた朝食をしっかり摂ることも、体を目覚めさせる重要なスイッチです。

【昼】適度な活動で夜の眠りを誘う

- ウォーキングなどの有酸素運動を習慣にすると、心地よい疲労感が生まれ、夜の眠りが深くなります。

- 昼寝をする場合は、午後3時までに20分程度にしましょう。長すぎる昼寝は、夜の睡眠に悪影響を与えます。

【夜】心と体をリラックスさせる

- 就寝2〜3時間前に、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かると、心身がリラックスし、その後の寝つきがスムーズになります。

- 音楽を聴く、読書をする、軽いストレッチをするなど、自分なりのリラックス法を見つけましょう。

- カフェイン、アルコール、タバコは就寝前の4時間は避けましょう。特に「寝酒」は、眠りが浅くなり、夜中に目が覚める原因になります。

- 寝る1〜2時間前からは、スマホやPC、テレビを見ないようにしましょう。画面から出るブルーライトは、眠りを誘うホルモン「メラトニン」の分泌を抑制し、脳を覚醒させてしまいます。

【寝室】眠るための環境を整える

- 「眠くなってからベッドに入る」ことを心がけましょう。ベッドの上でスマホを見たり、考え事をしたりするのはNGです。

- 寝室は、静かで、光を遮り、快適な温度・湿度が保たれるように工夫しましょう。

治療の基本となる、ご自身でできる生活習慣の改善ポイントです。

ぜひ今日から試してみてください。

まとめ

つらい不眠の悩みは、決して治らないものではありません。

- まずは、生活習慣を見直す「セルフケア」から始めてみましょう。

- それでも改善しない場合は、一人で抱え込まず、専門医に相談する勇気を持ちましょう。

正しい知識と少しの工夫が、あなたを快適な睡眠へと導いてくれます。この記事が、その第一歩となれば幸いです。

眠れないお悩みは

ウチカラクリニックのオンライン診療で!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:09:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

不眠症・睡眠外来のオンライン診療

この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師

森 勇磨

経歴

東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)

YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。