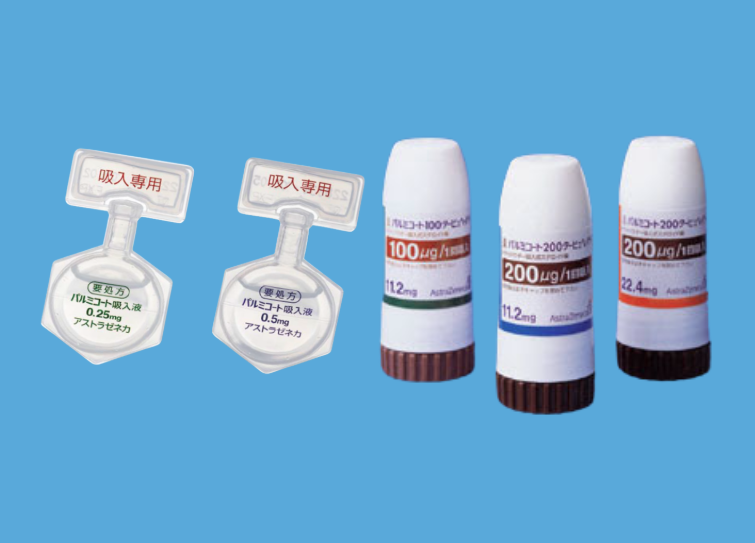

お子さんの喘息治療には、吸入を補助する器具を使ったり、飲みやすいように作られたお薬(レボセチリジン塩酸塩ドライシロップ、アレロック顆粒、キプレス細粒・チュアブル錠など)が年齢に合わせて処方されます。

市販薬で治療する場合の注意点

ドラッグストアでも、咳や「ぜえぜえ」を鎮めるための市販薬(飲み薬や吸入薬)が販売されています。

しかし、気管支喘息は、医師の診断のもとで、日々の炎症を抑える「長期管理薬(コントローラー)」を継続することが治療の基本です。

市販の発作止めだけに頼っていると、気道の根本的な炎症は改善せず、かえって大きな発作を引き起こすリスクが高まります。自己判断での治療は非常に危険ですので、必ず専門医に相談してください。

息苦しさ・喘鳴の対処法・予防

薬による治療と合わせて、発作が起きた時の適切な対処法を知っておくこと、そして日々の生活で発作を予防することが、喘息などの呼吸器疾患をコントロールする上で非常に重要です。

発作が起きた時の対処法

息苦しさの発作が起きたら、まずは慌てず、落ち着いて行動することが大切です。パニックになると、さらに呼吸が苦しくなってしまいます。

慌てず、楽な姿勢をとる

まずは安全な場所に座りましょう。横になるよりも、少し前かがみになってテーブルや自分の膝に手をつく姿勢(起坐呼吸)をとると、息が楽になります。

衣服のベルトやネクタイなども緩めて、体をリラックスさせましょう。

発作治療薬(リリーバー)を使う

医師から処方されている発作止めの吸入薬(リリーバー)を、指示された通りに使いましょう。

吸入器の使い方の詳しい解説はこちら⇩

【保存版】吸入器の正しい使い方・管理方法を医師が解説

ゆっくりとした呼吸を意識

息を吐くことに集中しましょう。「口すぼめ呼吸」が効果的です。鼻からゆっくり息を吸い、口をろうそくの火を吹き消すようにすぼめて、吸うときの2倍くらいの時間をかけるつもりで、ゆっくりと長く息を吐き出します。これにより、狭くなった気道が広がりやすくなります。

改善しない場合はためらわずに助けを呼ぶ

発作止めの吸入薬を10〜15分経ってもう一度使っても良くならない場合や、唇の色が紫色になる、意識がもうろうとするなど、「受診目安のチェックリスト」に当てはまる症状が出た場合は、命に関わる危険なサインです。迷わず救急車(119番)を呼んでください。

発作を予防するための日常生活

症状がない時でも、日々の生活習慣を見直すことが、発作のない安定した状態を保つための鍵となります。

処方された薬を正しく続ける

喘息は、症状がない時でも気道に「火事の火種」のようなくすぶる炎症が常にあります。毎日使う長期管理薬(コントローラー)は、この火種を消し続けるための非常に重要な薬です。

症状がないからと自己判断でやめてしまうと、火種が再燃し、風邪などをきっかけに大きな発作に繋がってしまいます。

アレルゲンを徹底的に避ける

アレルギーが原因の場合、その原因物質を生活環境から遠ざけることが大切です。ハウスダストが原因であれば、こまめな掃除機がけ、寝具へのアレルギー対策カバーの使用、空気清浄機の活用などが有効です。

花粉症の場合は、シーズン中はマスクやメガネを着用し、帰宅時には衣服や髪についた花粉を払い落としましょう。

体調管理と環境の変化に注意

風邪やインフルエンザは、喘息発作の最大の引き金です。手洗いやうがいを徹底し、ワクチン接種も検討しましょう。また、急激な温度変化や気圧の変化も気道を刺激します。

冬場はマスクやマフラーで冷たい空気を直接吸わないようにする、季節の変わり目は服装で上手に体温調節するなどの工夫が大切です。

禁煙と受動喫煙の回避

タバコの煙は、喘息患者にとって「最悪の刺激物」の一つです。煙に含まれる有害物質は、気道の炎症を直接悪化させ、薬の効果を弱めてしまいます。

ご自身の禁煙はもちろん、ご家族にも協力してもらい、受動喫煙のない環境を作ることが治療の前提となります。

息苦しさを和らげるツボ

咳や息苦しさが少し気になるときに、症状を和らげる助けとなるツボをご紹介します。

天突(てんとつ)

左右の鎖骨の真ん中にある、くぼんだ部分です。

指の腹を当て、息を吐きながら、喉の奥に向かって気持ちいいと感じる程度の強さでゆっくり押します。

咳を鎮め、痰を切りやすくする効果が期待できます。

中府(ちゅうふ)

鎖骨の外側の端から、指1本分ほど下にある、押すと少し痛みを感じるくぼみです。

指で円を描くように優しくマッサージすると、胸のつかえが和らぎ、呼吸が楽になると言われています。

これらのツボ押しは、あくまで症状を和らげるための補助的なケアです。

発作が起きた際は、まず処方された薬を使い、症状が改善しない場合は速やかに医療機関を受診してください。

息苦しさ・喘鳴のよくある質問

息苦しさや喘鳴について、よくあるご質問にお答えします。

ご自身の状況と照らし合わせて、解決のヒントを見つけてください。

どんな人が喘息になりやすいですか?

ご自身やご家族に、アトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎、食物アレルギーなどがある「アレルギー体質」の方は、喘息を発症しやすい傾向があります。

小児期に発症することが多いですが、大人になってから初めて発症することも珍しくありません。

受診や治療にかかる費用はどのくらいですか?

健康保険(3割負担)の場合、初診料と呼吸機能検査などで3,000円~6,000円程度が目安です。喘息は継続的な治療が必要なため、毎月のお薬代(吸入薬1〜2種類で3,000円~5,000円程度)がかかります。各種医療費助成制度の対象となることもあります。

放置しても大丈夫?自然に治ることはありますか?

喘息の放置は危険です。治療せずに発作を繰り返していると、気道が硬く狭いまま元に戻らなくなってしまい(リモデリング)、呼吸機能が徐々に低下していきます。

そして何より、大きな発作は命に関わります。小児喘息は、成長と共に症状が出なくなることもありますが、気道の過敏性は残ることが多いため、自己判断で治療を中断してはいけません。

喘息の薬はネットやドラッグストアで買えますか?

一部、咳や喘鳴を和らげる市販薬はありますが、喘息治療の基本となる吸入ステロイド薬などは、医師の処方箋が必要です。市販薬だけに頼った治療は、重症化のリスクを高めるため非常に危険です。

治療期間はどのくらいですか?

気管支喘息は、高血圧や糖尿病と同じように、症状をコントロールしながら長く付き合っていく必要のある慢性的な病気です。症状がない時でも、自己判断で薬をやめず、定期的に通院して状態を管理していくことが重要です。

何科を受診すればよいですか?

大人の場合は呼吸器内科が最も専門的です。アレルギー科でも相談できます。お子さんの場合は、まずはかかりつけの小児科で相談しましょう。緊急時は、救急外来を受診してください。

息苦しさはオンライン診療でも診察できますか?

はい、オンライン診療でも診察が可能です。特に、すでに喘息と診断されていて、症状が安定している方の継続的な処方には非常に適しています。

発作の頻度などを医師に伝え、お薬の調整や処方箋の発行をしてもらうことができます。ただし、初めての診断や、呼吸機能検査が必要な場合は、対面での受診が勧められます。

息苦しさが気になる場合はウチカラクリニックに相談を

「ぜえぜえ」という呼吸の音や、息苦しさは、体からの重要なSOSサインです。特に気管支喘息は、正しい診断のもと、発作を予防する薬(コントローラー)を毎日きちんと続けることで、発作のない健康な人と変わらない日常生活を送ることができます。

「この息苦しさ、ただの風邪じゃないかも…」 「吸入薬がもうすぐ無くなるけど、忙しくて病院に行けない」

そのように感じたら、ぜひ専門医にご相談ください。

ウチカラクリニックでは、ご自宅からスマホ一つで相談できるオンライン診療にて、気管支喘息などの呼吸器疾患の診察・治療を行っています。忙しくて通院の時間が取れない方や、安定した症状の管理・継続的なお薬の処方が必要な方も、気軽に専門的なアドバイスを受けることが可能です。

そのつらい息苦しさ、一人で悩まず、私たちと一緒にコントロールしていきませんか?まずはお気軽にご相談ください。

ウチカラクリニックのオンライン診療でも

喘息・咳の治療が可能!

- 夜間・土日も診療

- 全国から自宅で受診可能

- 診療時間:07:00-22:00

オンラインで

オンラインで診察相談する 24時間

受付

※医師の判断で希望のお薬が処方できない場合があります。

喘息・咳のオンライン診療

この記事の監修者

ウチカラクリニック代表医師

森 勇磨

経歴

東海高校、神戸大学医学部医学科卒業。名古屋記念病院基本臨床研修プログラム修了。藤田医科大学救急総合内科、株式会社リコー専属産業医を経てMEDU株式会社(旧Preventive Room)創業。|ウチカラクリニック代表医師|一般社団法人 健康経営専門医機構理事|日本医師会認定産業医|労働衛生コンサルタント(保健衛生)

YouTubeチャンネル「 予防医学ch/医師監修」監修 著書に「40歳からの予防医学(ダイヤモンド社)」など多数。