高齢者になると、なんと半分以上の人が、夜中の足のつりを経験している。こういうデータがあります。

しかし、なぜ年をとると足がつりやすくなるのでしょうか?実はそこにはとても意外な怖い内臓の病気が隠れていることもあります。

毎晩足のつりに悩まされている人もいるでしょう。足のつりは自分の意志とは関係なく、コントロールできない症状だからこそ本当に辛いです。

必ず危険な兆候を見逃さないために、そして足のつりを解消してぐっすり睡眠をとるために必要な知識を、原因から予防法まで解説していきます。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

足のつり・こむら返りに関する漢方薬・通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

目次

足のつりが前兆の病気①脊髄の病気

前提として知っておいて欲しいのが、足のつりに大きな関係があるのが「神経」です。

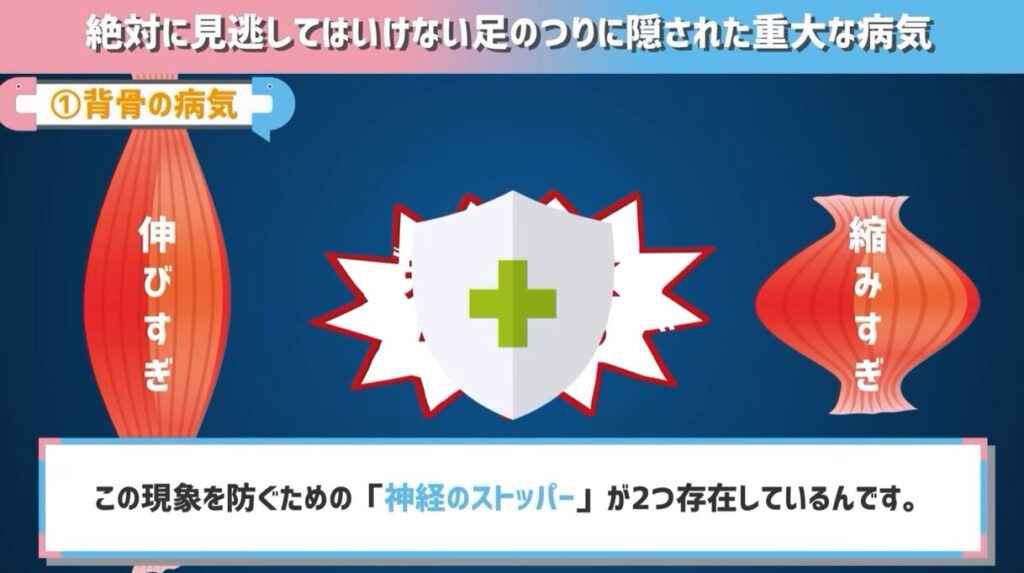

皆さんご存じの通り、筋肉は伸びたり、縮んだりすることで力を発揮します。

しかし、意外に知られていないんですが、伸びすぎたり、縮みすぎたりすると、元に戻らなくなってしまうので、この現象を防ぐための「神経のストッパー」が2つ存在しています。

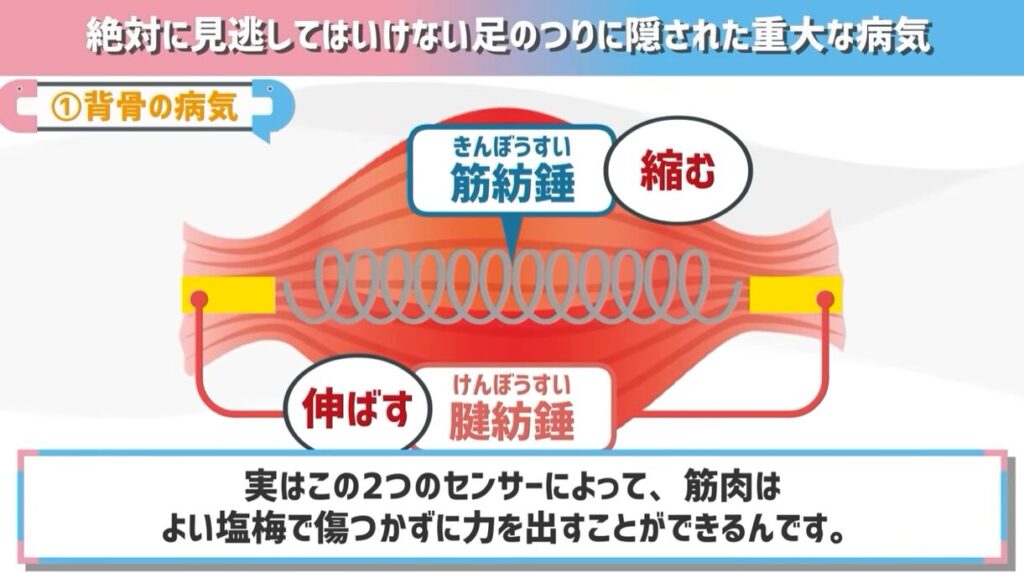

一つ目が「筋紡錘(きんぼうすい)」というセンサーで、筋肉が伸びすぎてしまいそうな時に発動して、縮ませる司令を送る仕事をしています。

もう一つが「腱紡錘(けんぼうすい)」というもので、こちらは逆。筋肉が縮み過ぎた時に発動するセンサーで、伸ばしてあげる司令を送っています。

この2つのセンサーによって、筋肉はよい塩梅で傷つかずに力を出すことができるんです。

そもそも足がつるとはどのような状態でしょうか?

足がつるのは医学用語で「有痛性筋けいれん」と呼び、足の筋肉が緊張状態になり、縮んだ状態で戻らなくなることで、激痛が生じている状態のことです。

足のつりはよく「こむら返り」と呼ばれることがありますが、この「こむら(腓)」とはふくらはぎのこと。大阪の方ではコブラ返りや、九州ではカラス曲がりと呼ばれることもあります。

太ももや腹筋などもつることがあるんですが、ダントツで多いのがこのふくらはぎです。

縮んだ筋肉を伸ばす腱紡錘というセンサーが壊れてしまうと、筋肉が縮んでも誰も助けてくれず元に戻らず、足がつりやすくなってしまう、こういう仕組みになっています。

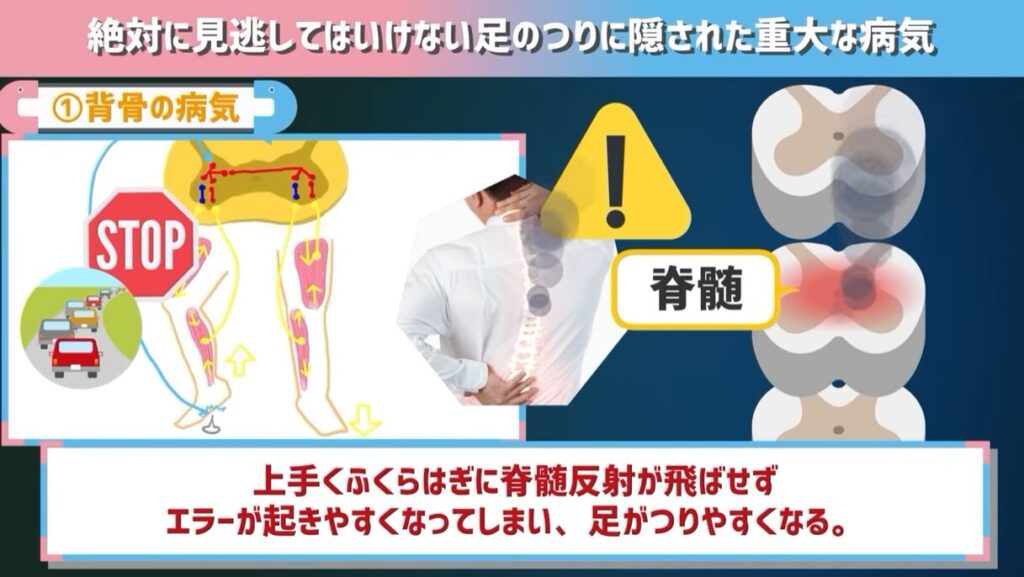

そして、このセンサーの司令を送っている場所が「背骨」です。

筋肉に異変が起きた時は、背骨の中を通っている「脊髄」という神経から司令が出て、背骨から下までスーっと伸びている足の神経を通り、ふくらはぎにたどり着きます。

いわゆる「脊髄反射」というものです。

そして、この背骨、脊髄に異変や病気が起きてしまうと、足にたどりつくまでの神経の通路の所が通行止めになってしまうので、上手くふくらはぎに脊髄反射が飛ばせずエラーが起きやすくなってしまい、足がつりやすくなる。

このため、「最近が足がつりやすい」こういう場合は、背骨の病気を原因の一つの可能性として考えます。

具体的な背骨の病気として、多いのは2つ。

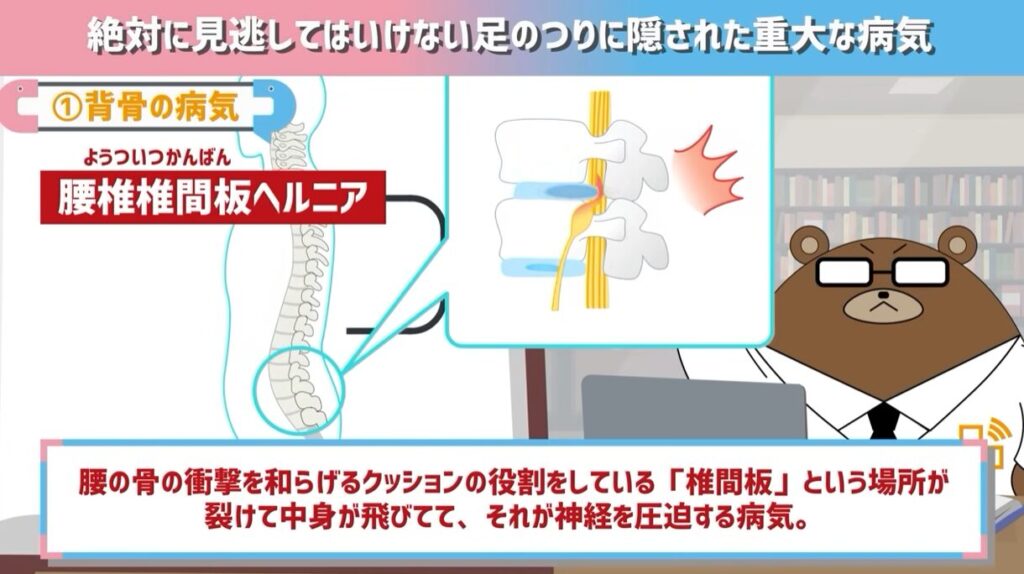

腰椎椎間板ヘルニア

これは、腰の骨の衝撃を和らげるクッションの役割をしている「椎間板」という場所が裂けて中身が飛びてて、それが神経を圧迫する病気。姿勢が悪い人や、重いものを普段から運んでいる人などに多いです。

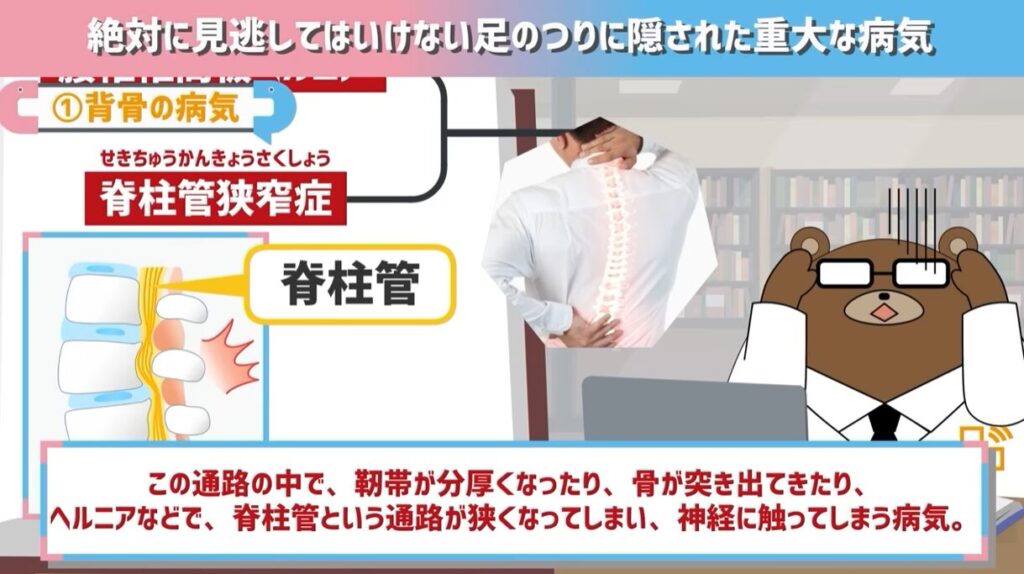

脊柱管狭窄症

背骨に、脊髄の神経が通っている「脊柱管」という通路があり、この通路の中で、靭帯が分厚くなったり、骨が突き出てきたり、あるいは今紹介したヘルニアなどで、脊柱管という通路が狭くなってしまい、神経に触ってしまう病気です。

どちらも歳を重ねると多い病気で、足のしびれや、腰の痛み、歩きにくさといった症状が出ることがあります。背中を伸ばしているときや、寝ているときは痛みが楽になって、逆に背中を丸めたり、前かがみになると神経が圧迫されて痛みが強まることもあります。

- 最近足がつる回数がとっても増えた

- 腰が痛かったり、お昼から足がしびれたりする

- 歩く時も違和感がある

こんなエピソードがある人は一度病院で、この「背骨」の病気がないか相談してみると良いでしょう。専門の科は整形外科です。

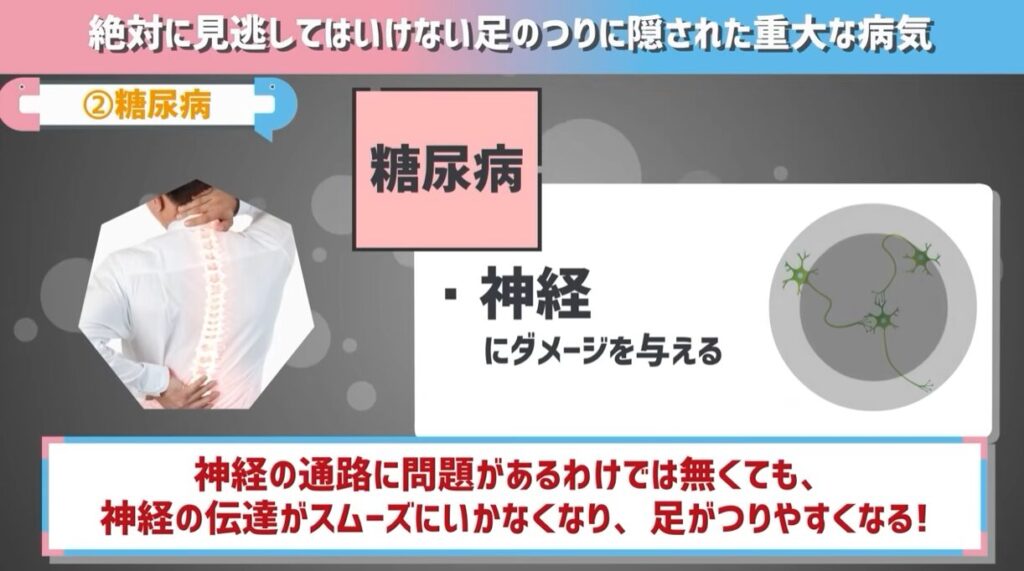

足のつりが前兆の病気②糖尿病

実は糖尿病の合併症に、神経にダメージを与える、というものがあり、背骨の病気などで神経の通路に問題があるわけでは無くても、神経の伝達がスムーズにいかなくなり、足がつりやすくなることがあります。

糖尿病の他の記事でも解説していますが、糖尿病はなりたての初期には症状が出ません。ある程度進行して、神経に影響が出る合併症が出現してから足がつりやすくなります。

毎年健康診断を受けていている人はある程度自分の血糖値やHbA1cという糖尿病の指標を把握できているかもしれません。そうではない人が急に足がつり出した場合は、もしかたら糖尿病が体の中で進行していて、神経の合併症が原因で足のつりのサインとなってあなたにSOSを求めているかもしれません。

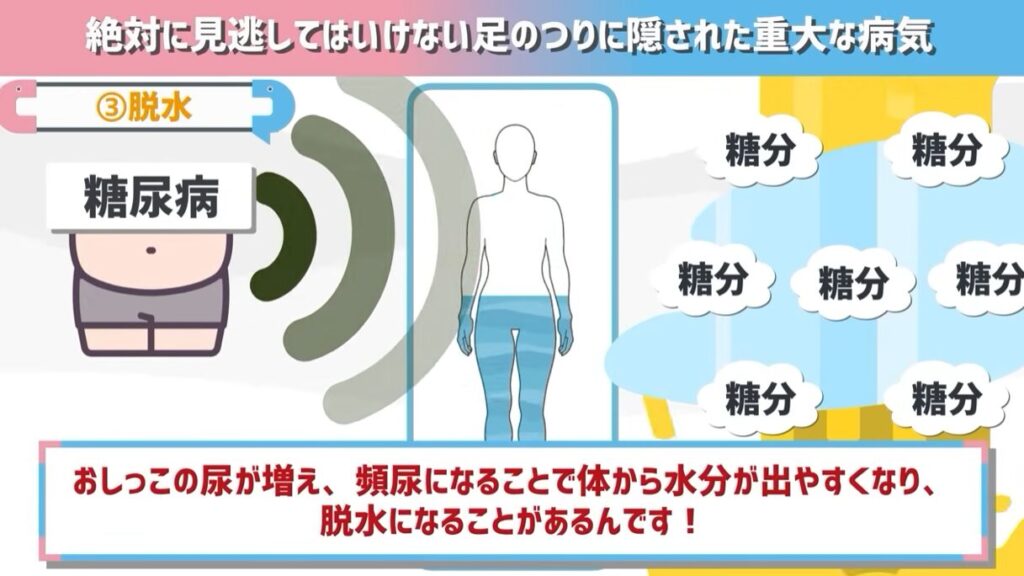

足のつりが前兆の病気③脱水

糖尿病には合併症である神経へのダメージで足がつりやすくなることがありますが、もう一つ要注意な特徴があります。

糖尿病という病気の名前の通り、糖尿病はおしっこに糖分が混じる病気です。この糖分が水を引き込むことで、おしっこの量が増え、頻尿になることで体から水分が出やすくなり、脱水になることがあるんです。

そして足のつりを防ぎ、筋肉のバランスをとるのには神経だけではなく、「水分」も非常に重要な役割を果たしているので、脱水というのは大きなリスクです。

病気がなかったとしても、普段の生活ではこの「脱水」で足がつりやすいです。

特に、寝ている間はコップ一杯分の汗をかくと言われていて脱水になりやすいです。暑い夏の日にクーラーをかけずに寝ていたりすると汗だくになってしまい、脱水状態による足のつりで明け方足の激痛とともに目が覚める。

こんなパターンも珍しくありませんし、熱中症になった時でも足がつることがあります。

他にも、晩酌が好きな方は、ビールを大量に飲んでお水やお茶を飲まず寝てしまった。夜のトイレが近くなってしまったり、アルコールの作用で脱水になりやすくなり足がつりやすくなった。起きた時には口がカラッカラに乾いて、足がピンピンにつっている、なんて経験をしたことはないでしょうか。

普段の生活で脱水になりやすい心当たりがある人は、

- 寝る前は1杯お水を飲んでから寝る

- 晩酌は早めに済ます

- 暑い日はゆるめにクーラーをつけておく

などの対策をとるといいでしょう。

そもそも心当たりがないのに、おしっこの回数が多いなどで脱水になりやすい状態の人は、糖尿病や前立腺などの病気が引き金となっていることもあるので要注意です。

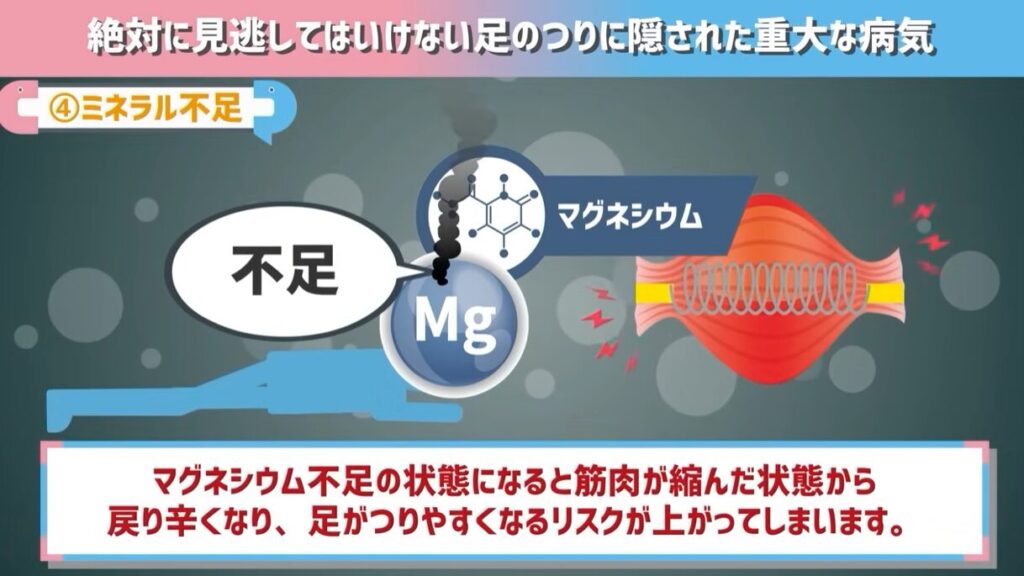

足のつりが前兆の病気④ミネラル不足

体内のミネラル成分のことを医学用語で「電解質」と呼ぶのですが、この電解質は実は筋肉を縮める手助けをしている成分で、体内で不足してしまうと足がつる原因になってしまいます。

一口にミネラルと言ってもカリウム、カルシウムなど筋肉の伸び縮みに関わる様々な種類があるのですが、特に足がつりやすくなった人が一番気に掛けたいのが「マグネシウム」です。

一説には、マグネシウムは体内で縮んだ筋肉を弛緩、つまりゆるめるような働きがあると言われています。前半で説明した筋肉をのばすセンサーである腱紡錘の仕事を助けているとも言われていて、マグネシウム不足の状態になると筋肉が縮んだ状態から戻り辛くなり、足がつりやすくなるリスクが上がってしまいます。

偏食気味の人や、年を重ねて食事の量が少なくなってきている人は、このマグネシウム不足気を付けたいです。

マグネシウムは玄米、納豆、アーモンド、のり、切り干しだいこんといった食材に多く含まれています。

あまり普段チェックすることはないと思いますが、もし血液検査でマグネシウムの数値が低い場合はこういった食材を意識して摂取するようにしましょう。

他にも、腎臓の機能が落ちて透析になってしまうと透析中に非常にこの足のつりの症状が起こりやすくなることもあります。腎不全についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

また、肝臓の機能が落ちていると、タウリンやカルニチンといった成分を作る能力が下がってきて、タウリン不足になることが足のつりの一つの原因ではないか、とも言われています。

エビデンスが確立されているわけではないですが、タウリンはお手軽に購入できますし、肝臓の機能が落ちてきていると指摘されている場合は一度試してみる価値はあるかもしれません。

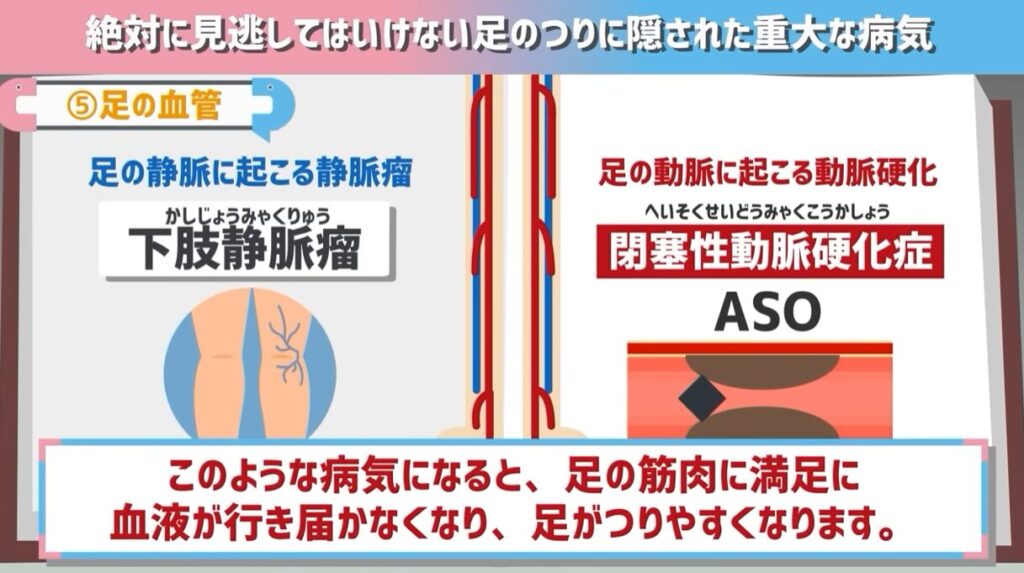

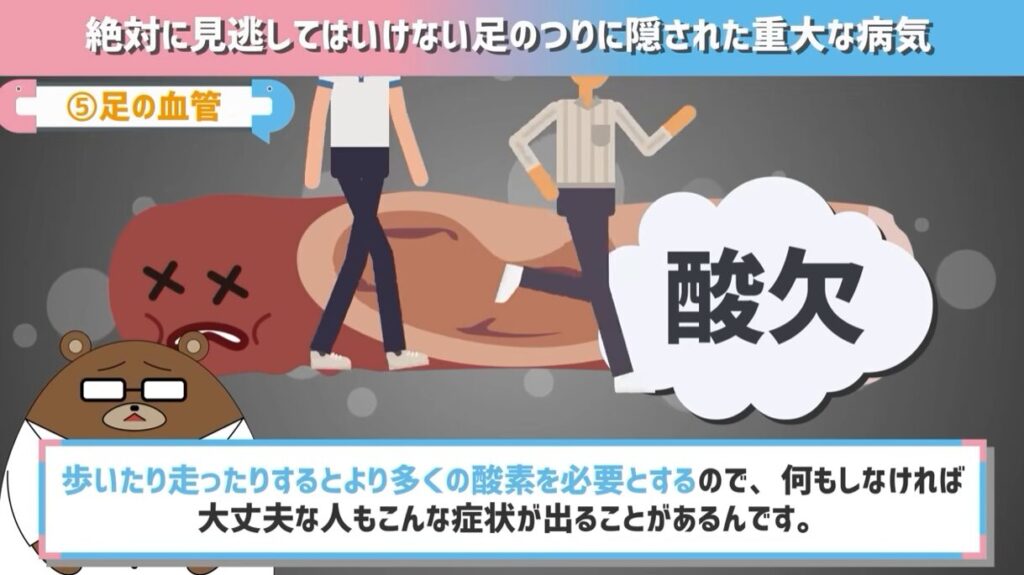

足のつりが前兆の病気⑤足の血管の病気

血管の病気でも足のつりが起きることがあります。関わってくるのは「足」の血管。

閉塞性動脈硬化症(ASO)という、心臓から足へ血液を運ぶ「足の動脈」に動脈硬化が起きる病気。

下肢静脈瘤という、足から心臓へ血液を戻す静脈、の血液が渋滞することで起こる病気。

このような病気になると、足の筋肉に満足に血液が行き届かなくなり、足がつりやすくなります。

筋肉は血液に含まれる酸素を材料に活動しているので、足の血管がダメージを受け、満足に血液が届かなくなると酸欠状態になり、足がつってしまうことがあるんです。

しかも、この足の動脈硬化は前半で説明した糖尿病のある人にリスクが上がる病気。糖尿病は神経、脱水、そして血管までダメージを与える、足のつりの症状にとっては天敵です。

そして、足のつりの原因が足の血管のダメージの場合、歩いたり走ったりしていたら、急にふくらはぎが痛くなる症状が現れることがあります。これは医学用語で「間欠性は行」といいます。

先ほどふくらはぎが酸欠になる、という話をしましたが、歩いたり走ったりするとより多くの酸素を必要とするので、何もしなければ大丈夫な人も症状が出ることがあります。少し休むと酸素が行き届き痛みはなくなるのですが、また走ると同じ症状が出るのが特徴。

原理は違いますが、前半で紹介した「背骨の病気」脊柱管狭窄症でも起きることがあるので、歩いたり走ったりしてふくらはぎに痛みが出たらまずは一般的な内科でいいので、必ず相談するようにして下さい。

足の痛みなので最初は整形外科に行ってしまうかもしれませんが、筋肉や骨に問題がなかった場合、血管のダメージが原因かもしれません。

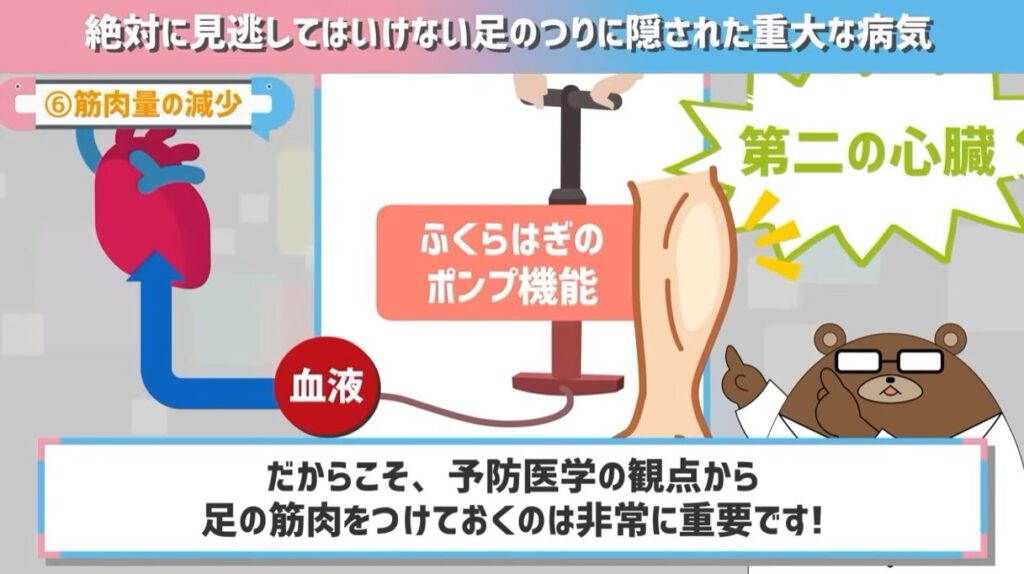

足のつりが前兆の病気⑥筋肉の減少

筋肉自体に問題があっても、足はつりやすくなります。

そしてその原因は、「筋肉量の減少」。

若い時を思い出して欲しいのですが、足がつる、というと長時間のランニングをしたりとか、サッカーなどの激しいスポーツをした時などくらいで、あまり普段足がつることはなかったと思います。しかし中高年になってくると、だんだん日常的に足がつるようになります。

こちらの最も多い原因としては、筋肉の量が減ってしまい筋肉の持久力も落ちるためコントロールが昔のようにきかなくなることなんです。

この筋肉量の減少も明確にあるようなら医学用語で「サルコペニア」と呼ばれ、れっきとした病気の一つとして扱われ、介護や死亡リスクが上がると言われています。

またふくらはぎは第二の心臓とも呼ばれていて、ふくらはぎの筋肉がポンプとなって心臓へ血液を押し戻してあげるはたらきもあります。

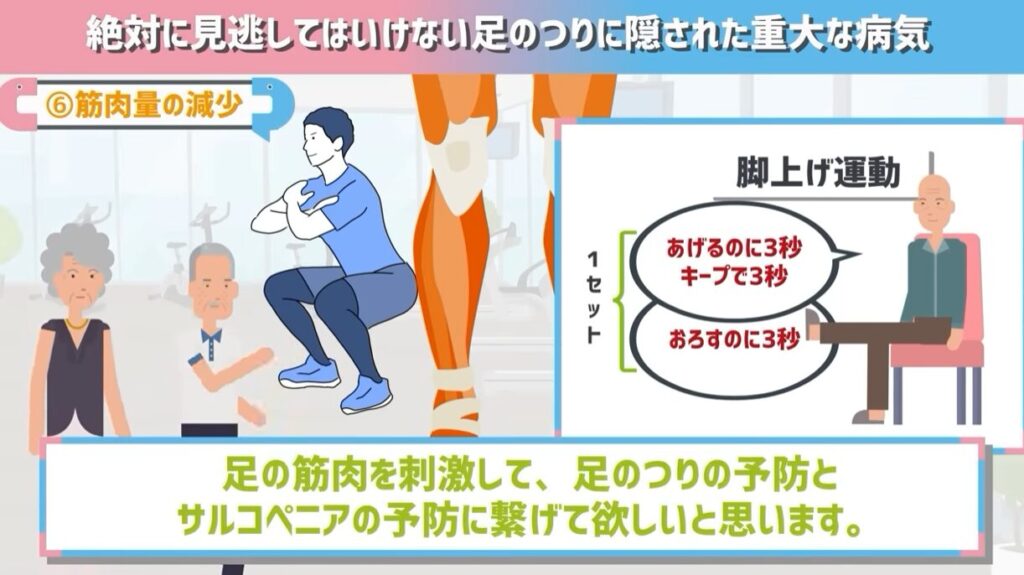

予防医学の観点から足の筋肉をつけておくのは非常に重要ですし、「最近運動不足で足が細くなってきたな」「筋トレをしていないな」こういう方は要注意。人間は中高年になると何もしなければ年に1%ずつ筋肉が減っていくと言われています。

ウォーキングやランニングで足の筋肉をしっかり動かしたり、さらに出来る人は家でのスクワットや、足上げ運動で、足の筋肉を刺激して、足のつりの予防とサルコペニアの予防に繋げていきましょう。

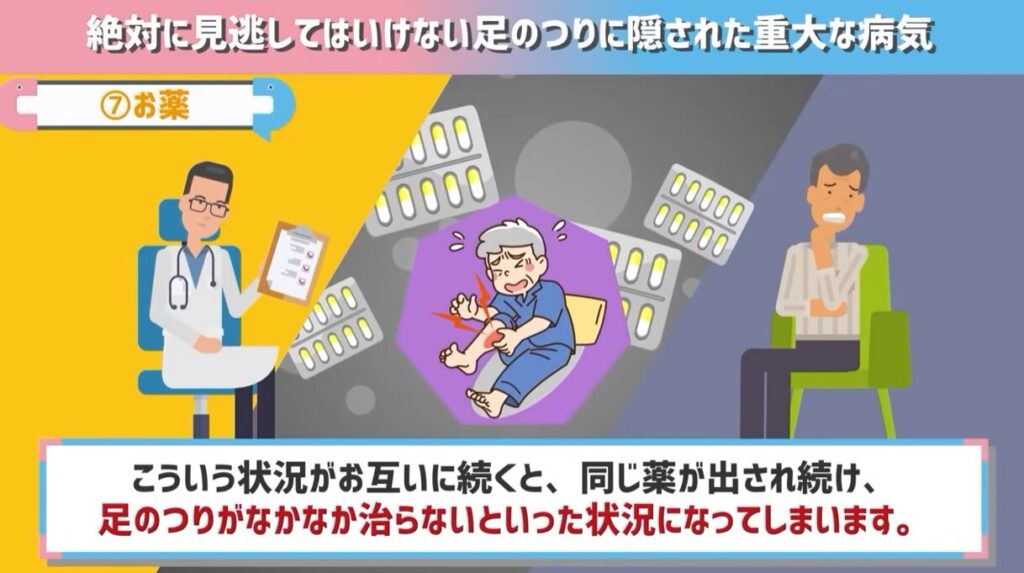

足のつりが前兆の病気⑦お薬の影響

普段飲んでいる薬が原因で、足がつりやすくなってしまうことがあります。

「足のつりなんて医者に相談するほどのことでもないだろう」「まさか足のつりの原因がお薬ということもないだろう」という思い込みで、足のつりに悩んでいるのにかかりつけのお医者さんで相談せず、そのままお薬が出され続ける状況が続いてしまうことがあります。

そして逆に医者の方も、副作用が起きていないと思い込んでしまい、足のつりについてわざわざ確認をしない。

こういう状況がお互いに続くと、同じ薬が出され続け、足のつりがなかなか治らないといった状況になってしまいます。

具体的な足がつりやすくなるお薬としては、

- 血圧を下げる薬

- コレステロールを下げる「スタチン」と呼ばれる薬

- 甲状腺の薬

- おしっこを出しやすくする薬

などです。

もしこういったお薬を飲んでいて、現在足のつりが気になっている人は、一度主治医の先生とお薬について是非相談をしてみましょう。

足のつりの予防法

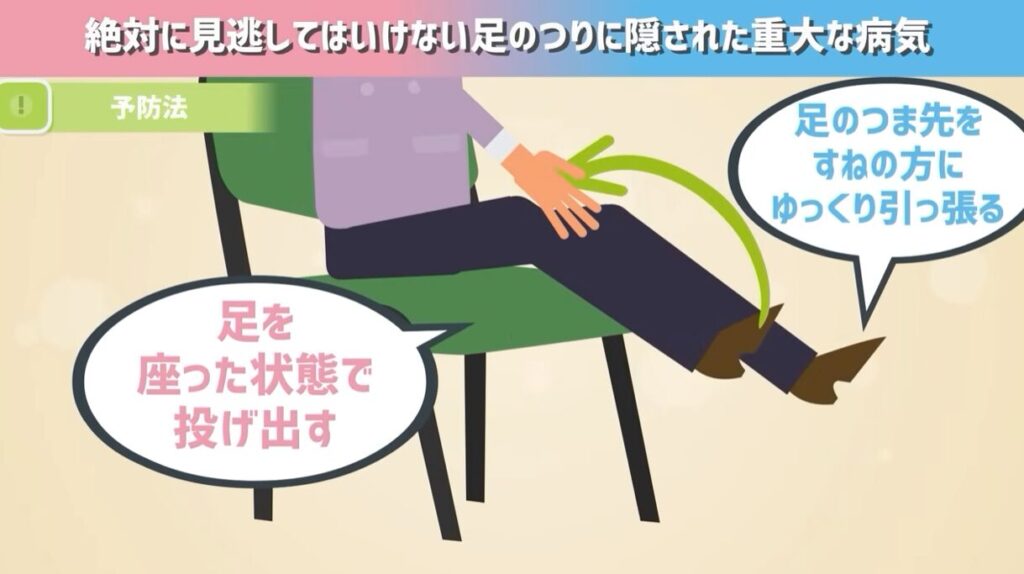

足がつってしまった時、また足がつりやすい時の体操についても覚えておきましょう。

前半で説明したように、足のつりとはふくらはぎの筋肉が縮んで戻らなくなっている状態のことです。この縮んだ筋肉を伸ばして上げる必要があります。

そのためには足を座った状態で投げ出して、足のつま先をすねの方にゆっくり引っ張ってあげたり、立った状態でアキレス腱を伸ばす動きをするのもできる人には非常に有効です。

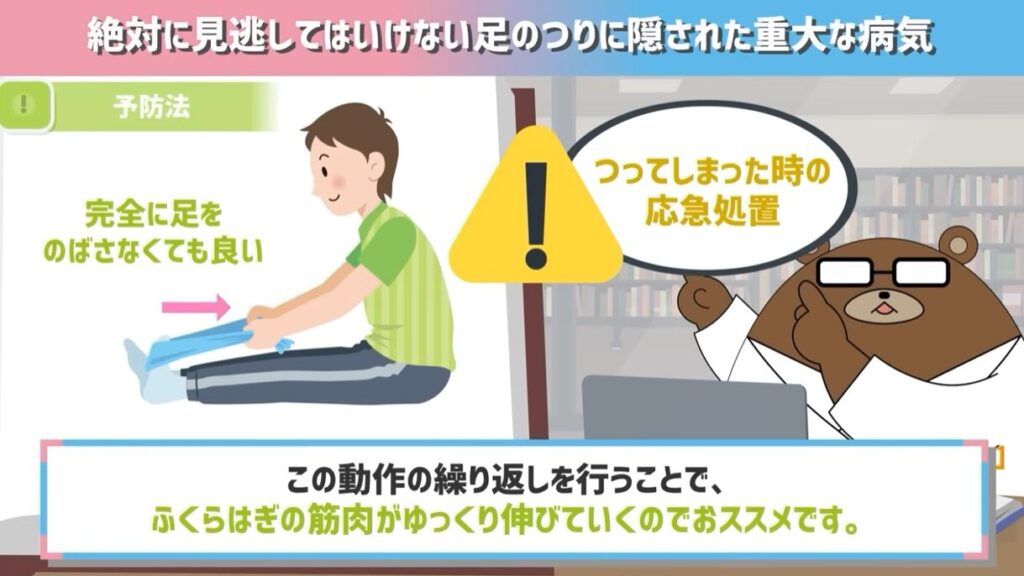

体の硬い人や、まさに今つっている人はなかなか難しい場合もあるので、ここでオススメの方法は、ゆっくり深呼吸をしながら、完全に足をのばさなくていいので、タオルをつま先にひっかけて、息をふーっと吐きながら、ゆっくりタオルでつま先を持ち上げてあげる。

まさにつってしまった時の応急処置としては、この動作の繰り返しを行うことで、ふくらはぎの筋肉がゆっくり伸びていくのでおススメです。

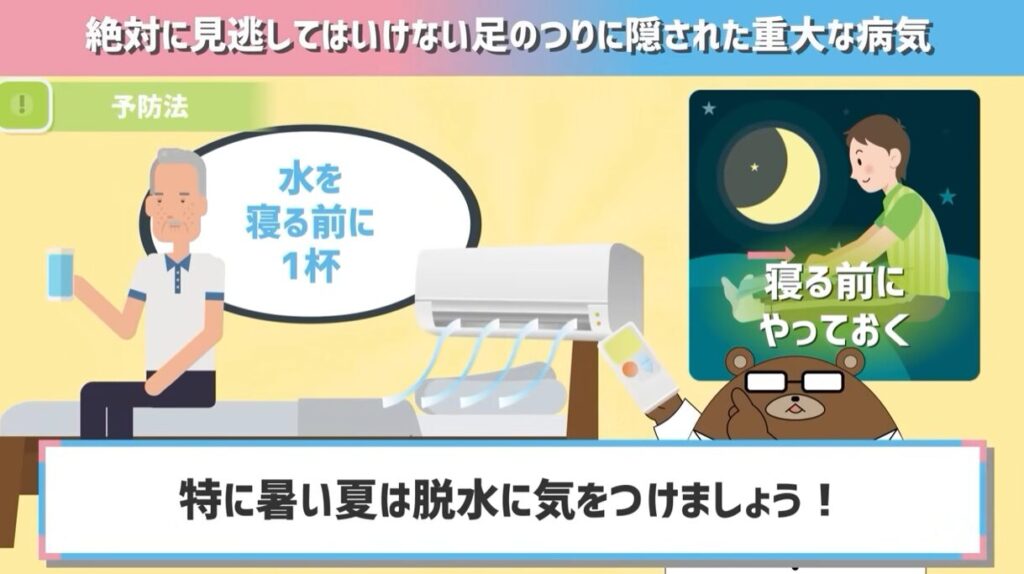

また予防としては、こういったふくらはぎ伸ばしを寝る前にやっておくのも大事ですし、

脱水対策として水を寝る前に1杯飲んでおくことも大事。

部屋の温度管理も重要。特に暑い夏は脱水に気をつけましょう。

またそれでも足のつりが治らない場合は、お薬を活用する手もあります。

具体的には芍薬甘草湯という漢方が非常に有名です。

こちらの漢方を内服することで足のつりがスッキリなくなる人もいますし、エビデンスとしても効果が示されているものなんですね。

お困りの方は試してみてもいいと思います。

ウチカラクリニックではオンライン診療に完全対応し、忙しい方向けに夜間や土日も診療を行っております。

(全国からご自宅で受診可能です。)

足のつり・こむら返りに関する漢方薬・通院中の薬をご希望の方はお気軽にオンライン診療でご相談ください。

診療時間:09:00 – 22:00

予約は24時間可能!

ここで復習をしておきますと、絶対に見逃してはいけない、足のつりに隠された重大な病気は、

- 背骨の病気

- 神経の障害

- 脱水

- ミネラル不足

- 足の血管のダメージ(動脈、静脈)

- 筋肉の減少

- 飲んでいるお薬

こういった怖い病気や状態の可能性があるんです。忘れてしまった人は目次から前に戻って復習してみてくださいね。

足のつりが頻繁に起きやすくなっている方にとって役に立つ予防医学となれば大変嬉しいです。